已故雪兰莪前州务大臣丹斯里阿布哈山从1985年开始官拜多任内阁部长,包括社会福利部长、联邦直辖区部长、贸消部长以及外交部长,可谓巫统一代政治强人。

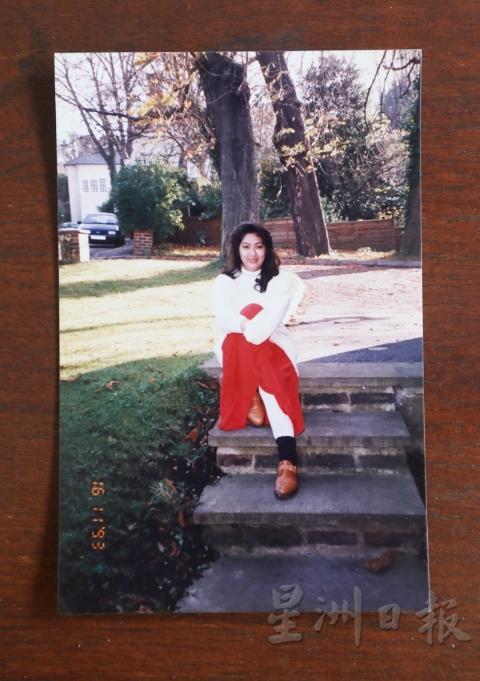

出生在如此显赫家庭的子女,从落地伊始便犹如含着金钥匙,赢在人生起跑点,理应无忧无虑,要风得风,要雨得雨,一生顺遂如意。然而,这一切却不包括诺拉阿布哈山(Nora Abu Hassan)。

ADVERTISEMENT

因为她是一名唇颚裂患者,再优越的家境也抵御不了来自同龄孩子的恶意,让她的童年几乎在语言霸凌中度过。

有人说“幸运的人一生都被童年治愈,不幸的人一生都在治愈童年”,在幸运与不幸之间游走的她用了数十年治愈童年落下的心理阴影,终于学会如何接受自己,与天生的缺陷,和过往遭受的伤害和解。

1964年12月8日,阿布哈山和太太潘斯里万诺道迎来家中第一个孩子——诺拉,然而满腔的欣喜在见到初生宝宝那瞬间变成了愕然。

“我生于60年代,在那时候没有扫描,当他们看见第一个宝宝是唇颚裂(cleft lip and palate,简称CLP)患儿时,是还蛮震惊的。”

诺拉坐在住家的室外休闲椅上,语气平淡地回忆道,“但是他们明白这是上天的旨意后,就迅速替我安排一系列后续必要的疗程。”

在那个保守的年代,生下唇颚裂患儿的年轻母亲遭受亲戚的一些非议,也有一些亲人给予安慰,告诉她这是上苍的旨意,应该接受并顺其自然,其中就包括了来自乡下的公公婆婆。

“(祖父祖母)他们并不支持让我做手术,可能因为他们老一辈人认为这是上苍赐予的,应遵循上苍的旨意,但我的父母坚持要让我做深入的治疗。”

配合言语治疗,学习控制舌头、发音、说话

与一般喜欢给新生宝宝拍照的父母不同,诺拉的父母没有留下一张新生儿时期的照片,一直到她接受第一次修复手术之后。

“我前后大概做了8至10次手术。第一次手术是在我两个月大的时候。”

唇裂与颚裂(Cleft lip and cleft palate),一般分为几种情况,分别是唇裂(CL)、颚裂(CP),或二者皆有的疾病(CLP),其中颚裂与唇颚裂会导致患儿说话口齿不清晰,有者甚至会影响听力,诺拉的状况则属于第三种。

至此,我才意识到与诺拉交谈时,并无觉得她的咬字发音有何异样,感觉就像跟一个感冒刚痊愈,说话略带鼻音的人在交流,若非近距离面对面,实际上也看不出遮瑕膏和粉底下的人中还有一道疤痕。

除了多次的手术有功,积极配合言语治疗亦是关键一环。说话于我们而言,如吃饭喝水一般自然,可是唇颚裂患儿却要特意学习怎么讲话,怎么控制舌头。“在我7岁半至9岁的时候,我用了一年半的时间来做言语治疗,每周一次学习如何发音、怎么说话。”

起初,诺拉有些抵触,可是最后在母亲的坚持下,她还是完成言语治疗。

“我非常感谢我母亲的坚持。”

充斥言语霸凌的童年

尽管诺拉在父母给予充分关怀与爱护之中长大,但是随着年岁渐长,已至入学年龄的她无可避免地要离开父母的羽翼,独自走入校园。

“人性本善”或“人性本恶”曾经是很热门的辩题。尚未受到教育熏陶,学会如何辨别对错和是非之前的孩子,也许才是人性最原始最真实的一面。排斥“异类”便是其中一种本能,即便不是拳打脚踢的肉体霸凌,抱团排挤与自己长得不一样的人,嘲弄对方身体特征的语言霸凌,这些场景你是否也曾在校园里看到过,甚至曾是当中的一分子?

以为嘴皮子上下一碰说出的胖子、四眼田鸡、猪扒、矮仔等难听的词汇,只是一句无伤大雅的“玩笑话”,殊不知这种语言霸凌会给对方留下毕生难忘的心理阴影。

“我的修复疗程从7岁开始,一直到17岁才完成。所以在这段时间我的鼻子会有些不平之处,有很明显的伤痕。”

“7至9岁期间的孩子,不会意识到他们给别人取外号是不好的。”

“裂唇”(sumbing) , “歪嘴”(senget)、“重鼻音”(sengau)诸如此类的外号,从小学至中学在她耳边萦绕,如影相随。这种不加掩饰的人性之恶,用最纯真的面孔,朝她露出尖利的獠牙,咬得她遍体鳞伤。于是,年幼的她非常抗拒上学,母亲便到学校向校长、老师反映霸凌的问题,虽然之后校长愿意协助解决问题,可惜却是治标不治本。

“校长到班上叮嘱同学不要欺负我,可是一班50个学生,还有其他班级、其他级别的学生呢?”

“当你在等车,当你去食堂,当你独自一人走在路上的时候,总有人会叫你的外号。身为一个小孩,会感到难过沮丧,就会告诉妈妈。但我能告诉妈妈多少次呢?”

若一个人说一次嘲弄她的外号等于往她身上捅一次刀子,那她一日就要遭受千刀万剐,每一天周而复始,上学宛如受刑。

当老师、校长和母亲已经无能为力,她只能学会自我消解,解救自己。“我感受到内心的苦楚时,我会将自己送到一个‘梦境’里。我会幻想我在另一个世界,在那里我是很快乐的。”

给自己营造一个虚幻的世界,假装自己很好,是当时的她自我疗伤的方式。

“所以你就是这样克服你的痛苦吗?”我问。

“我会说是内心创伤(Internal Trauma)。”她答,然后发出哈哈的笑声,在那开朗的笑声里听到了释然。

直面接受自己的缺陷,走上治愈内在旅程

根据大马整形外科协会(Malaysian Society of Plastic and Reconstructive Surgery)的资料显示,在大马每700名新生儿中就有1名唇颚裂患儿,这七百分之一的几率正好落在诺拉身上。

于是,“为什么是我(Why Me)?”这是诺拉的成长过程中不断在她心头盘旋的问题。

“我成人后明白,这是来自上苍的旨意,那我就要去接受它。”

虽然修复的手术以及疗程早在17岁那年完成,她已经脱离被语言霸凌的困境,也顺利完成大学的学业,进入职场,结婚生子,人生仿佛回到普通人的正轨,但她意识到自己实际上仍有些缺失,并没有走出语言霸凌给她留下的阴影。

“我的外在ok,但我内心不ok。我知道我没有真正地接受自己。我想要接受自己与生俱来的缺陷。”

所以,自2000年开始,她展开学习自我接受(Self acceptance)的漫长旅程,她尽可能参与相关的讲座。

“其实真的对我有所帮助。”

她回忆起最后一次参加的讲座是在2017年,当时讲座的主讲人要求参与者给自己拟定一个5年内要完成的计划,她写的是“出一本书”,一本讲述自己人生旅程的书,面对、接受,才能放下。

2019年,《生而微笑》(Born to Smile)面世。这本书不仅意味着她完成了身心自我修复,做到了真正地自我接受的过程,也是为了感激父母对她给予的爱、关怀和包容。

遗憾的是,在她与父亲阿布哈山促膝长谈没多久,阿布哈山便去世了,没有等到这份来自女儿的礼物。

前半段淡然笑谈过往,揭开伤疤的诺拉,唯独在提及父亲逝世时,忍不住潸然泪下,就像铜墙铁壁瞬间崩塌,露出了最柔软的一面。亲人,才是她心底的软肋。

但愿每一道伤口终将得到治愈,但愿每一个人都能被世界温柔以待。

视频: 生而微笑的女人——唇颚裂患者 诺拉·阿布哈山 相关文章: 槟城古迹信托会主席林玉裳/理工科出身,冥冥中却被牵扯进古迹文化圈 陈文宏/羽球,曾让我攀上人生巅峰,年少气盛的我却不懂得珍惜…… 非常人物/生活梦想家Cikgu Ayu:我相信这世上没有办不到的事

ADVERTISEMENT

热门新闻

百格视频

ADVERTISEMENT