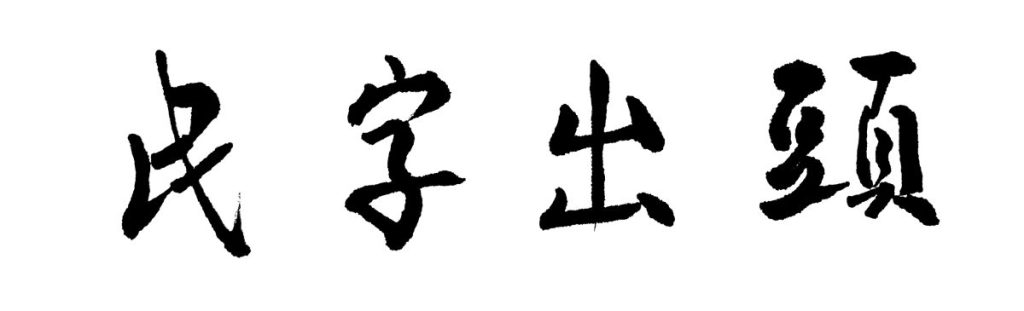

曾昭智/民字出头

薛文舟卒于1847年,这与中华民国1911年的创立相差了超过半个世纪,而当时就有了“民字出头”的写法。所以借此可明确得到证明的是,此民字的出现,肯定比中华民国成立时更早……

ADVERTISEMENT

马六甲青云亭,是马来西亚最古老的华人庙宇,始建于1673年,位于马六甲庙宇街(俗称观音亭街,Jalan Tokong),数百年来除了担负着祭祀和乡谊作用外,同时是华人社区的法院、仲裁机构、婚姻注册局、宗教及各类民俗活动场所,为早年华人社会极重要的政务及精神信仰中心。

青云亭的扩建工作,多由荷兰人统治下最高华人代表甲必丹自资负责。英国人废除青云亭甲必丹制后,取而代之的亭主,仍充当类似角色,直到1915年为止,之后才改成“大理制”延续至今。青云亭后来被列入联合国世界文化遗产名录,更于2002年获得联合国教科文组织、亚太区文物古迹保护奖,成为杰出古建筑修复工程之典范。

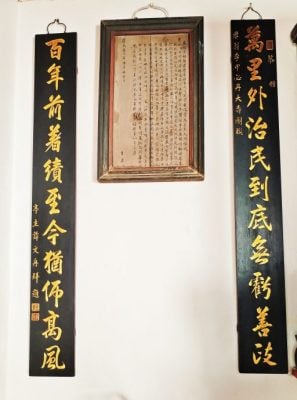

青云亭外之剪黏、彩绘、文物等琳琅满目,庙内古色古香的老牌匾字画,更是多不胜数。就以木刻楹联而言,很多书法还是出自名家,以及自家的甲必丹、亭主之精彩手笔。

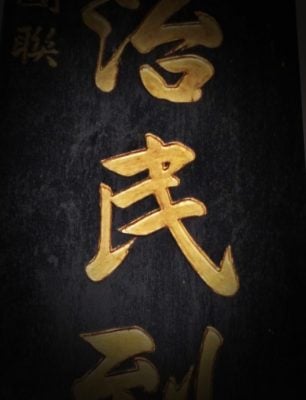

其中一副值得关注的是青云亭功德堂内,由第二任亭主薛佛记(1793~1847年),又名薛文舟,祖籍漳浦县东山上营(今石榴东山村上营)人,所撰写歌赞第二任甲必丹李为经的颂联,其内容如下:

万里外治民到底无亏善政

百年前著绩至今犹仰高风

赞誉甲必丹李为经百年前的业绩以及其高风亮节的品德。

民字出头写法从何时开始呢?

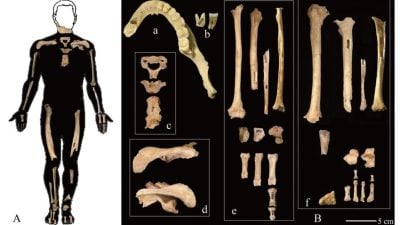

这里特别要介绍颂联里的“民”字,其划勾部分很明显的刻意写出头的特殊写法。其最后一笔“直达天庭”,穿过第一、二笔与“口”字第二笔相接,寓意“人民出头”。

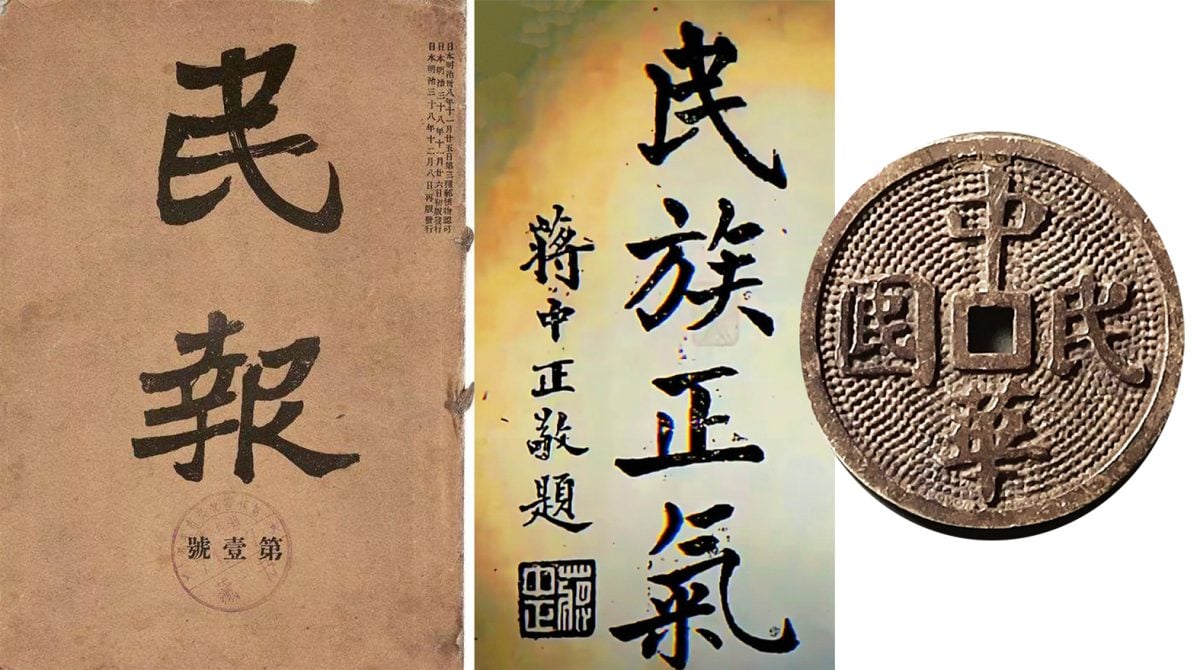

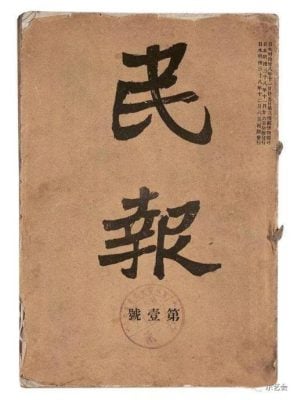

有人说,将“民”字最后一笔拉长,此写法始于孙中山先生领导革命推翻了满清后,为突显“人民出头”象征民主胜利,特别将新出炉的中华民国通宝纪念币,其中的中华民国四字,写成了中华民(民字出头)囻(民字出头)。

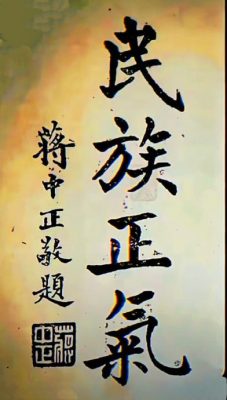

然而,也有另一说法是,将“民”字写成出头的写法,乃源自比中华民国更早五百多年的明朝。由于其开国皇帝明太祖朱元璋原出身贫农,后因“农民起义”而推翻元朝,建立了“洪武”。为纪念此义举,就有了“民字出头”的写法。

故现在的疑问是,此民字的出现年份说法,到底以何为准呢?

有学者这么认为,历史悠久的青云亭,乃马来西亚华人的“身分证”,意即许多与华人文化历史相关的资料与文物,在青云亭似乎都可以找得到。如上述青云亭第二任亭主薛文舟为李为经所撰的颂联,便可以得到证明。

薛文舟卒于1847年,这与中华民国1911年的创立相差了超过半个世纪,而当时就有了“民字出头”的写法。所以借此可明确得到证明的是,此民字的出现,肯定比中华民国成立时更早,绝不是近期20世纪之事。所以,青云亭的古老文物,在此扮演了史实考稽的重要角色与佐证。

那近期是否还有人刻意把民字写出头,用于其他特殊场合与目的?答案是有的。

回顾在2012年4月28日Bersih 3.0全球同步举行公开诉求,以期推翻当年大马腐败活动,在台湾台北自由广场Bersih 3.0的场次中,就有一批大马留学生手提“出头民”字,在现场高呼展示。虽其时代已不同,但寓意却是与朱元璋、孙中山时代的做法相似,带出人民拥有自主权利,以选择心目中期盼可为民谋福利政府的观念。只是它与前二者有别,在于这民字的出现时间点,是在改朝换代之前而不是之后而已。

中华文字笔画运用之美巧,可见一番。

相关文章: 曾昭智/法古求新 阿蓟/印度甜点入门笔记 彭健伟/跟网红一起旅行 Aki黄淑惠/新年心感受

ADVERTISEMENT

热门新闻

百格视频

ADVERTISEMENT