刘佩静以逝女之名办学习平台 用舞蹈分爱小难民

8年前,刘佩静肚中龙凤胎的女儿在6个月时没了心跳而离开了她,当时心情低落的她,在一场活动上遇见一名难民女孩,在交谈中,女孩告诉她,喜欢跳舞。

就是该名女孩的这番话,让也是舞蹈老师的刘佩静在心中埋下了一颗种子。

“延续”已逝女儿生命

“与其这幺伤心,我可以把(对无法延续生命的女儿)这份爱,分散给更多的人。”

就这样,刘佩静以女儿之名发起了“ANJEZ ArtProject”,以这幺一个形式延续女儿无法继续的生命。

“ANJEZ ArtProject”是一个为难民提供学习的平台。在过去多年,刘佩静与志同道合的义工们,致力于为难民提供协助,其中就包括了教导难民孩子舞蹈艺术,并且与其他组织合作,训练难民母亲们的手艺,为她们创造经济来源。

42岁的刘佩静是一名表演艺术工作者。她在接受《星洲日报》专访时坦言,那时本身还不清楚难民这个社区,但因为难民女孩对舞蹈的热爱,让她突然觉得,或许可以通过舞蹈的方式,将爱散播。

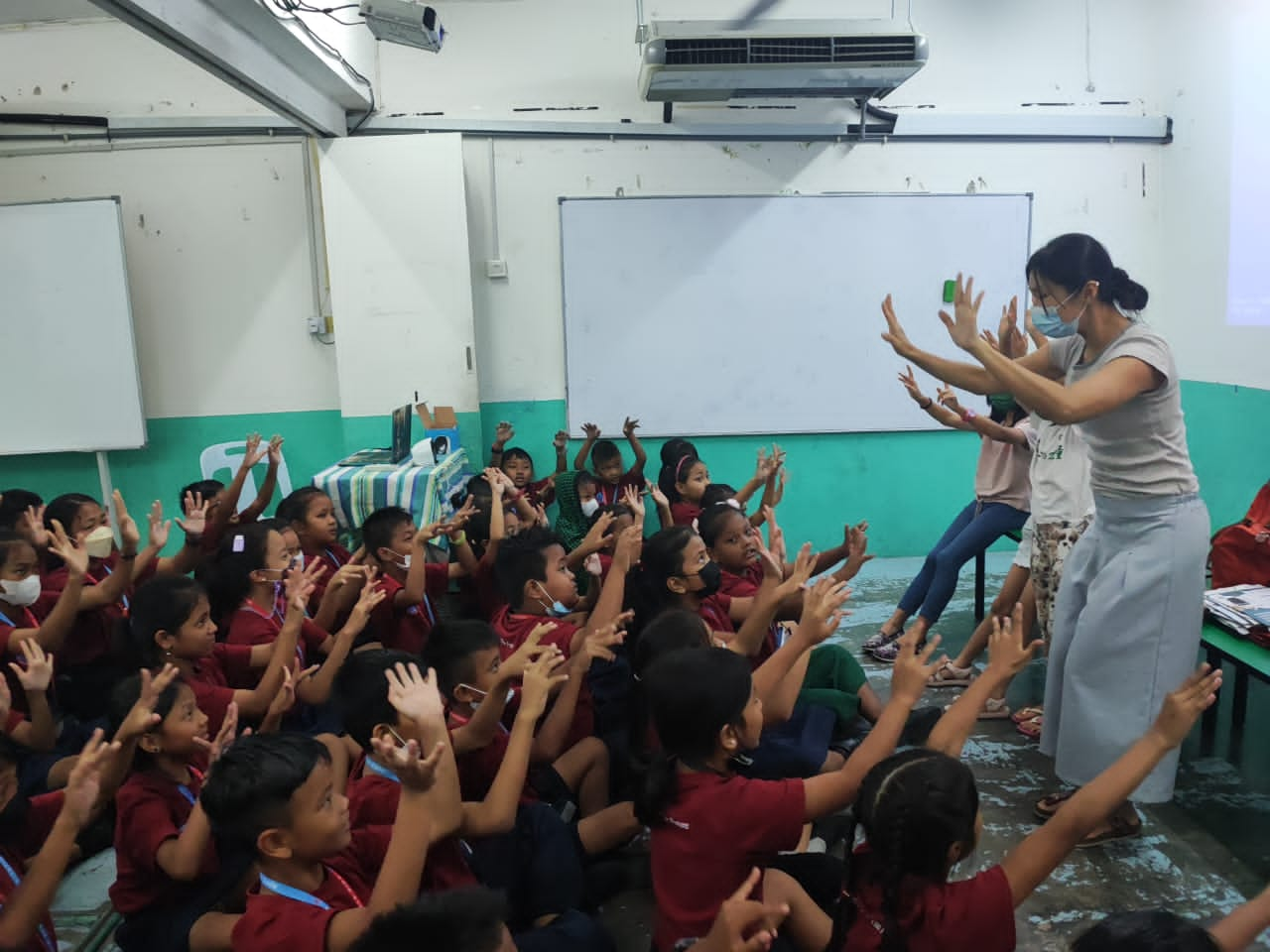

在2018年,刘佩静开始进入位于吉隆坡的缅甸钦族难民学校,以义工的形式教导该学校的孩子们跳舞。

她忆述,在结束了第一天的教课后,学校负责人询问她,是否会继续前去教课。

“负责人告诉我,虽然有不少组织前往该学校办活动,但很多都是短期的,因此希望我可以继续这样的舞蹈活动。”

在接触该所难民学校的孩子后,刘佩静从起初每星期踏入难民学校教跳舞,到带领这些难民孩子走出难民社区,在舞台上演出。

通过舞蹈艺术教育

让难民看见自身价值

热爱舞蹈的刘佩静将表演艺术设为人生的志向,而她现在做的是,通过舞蹈,尽可能去发掘这些难民孩子的潜能,让他们可以看到自己的价值在哪里。

她说,很多时候和这些孩子聊天时,可以发现他们看不到自身的价值。

“所以我希望通过为他们提供舞蹈艺术教育时,可以慢慢提升他们自己的价值。”

她坦言,无法预测这些难民孩子会在大马逗留多久,才能被遣送到其他承认难民身分的第三国家,但她希望届时这些孩子前往第三国家时,不会误打误撞,而是拥有一技之长。

她提及其中一名让她印象深刻的难民男孩,这男孩一开始很害羞,但在接触舞蹈一段时间后,可以发现他越来越有自信,甚至可以编排舞蹈,上台演出。

跳舞助找回自信心

针对有些人或许会质疑,教难民孩子跳舞并不会带来任何实际效益,对此,刘佩静认为,这是一种潜移默化的影响,让原本因“没有身分”而不敢面对社会的难民孩子,透过跳舞找回自信心。

根据联合国难民署驻马来西亚办事处的数据显示,截至今年2月底,马来西亚有约19万2800名难民和寻求庇护者在联合国难民署登记。其中来自缅甸的有约17万1450人,当中钦族有2万8070人,他们因缅甸发生冲突而被迫逃离家园。

舞蹈加入难民故事

让观众更了解他们

在这些难民孩子掌握了一定的舞蹈水平后,刘佩静会让这些孩子成为她在舞蹈演出中的表演嘉宾。

她说,她也会将这些孩子或难民社区的故事,融入在其舞蹈演出中,让观众通过这幺一个平台,对难民社区有所了解。

她提及,曾有段时间,想要让这些难民社区的孩子组舞蹈团进行演出,但由于许多不确定因素,这个想法只能搁置一旁。

“当这些孩子的家庭突然发生事故,或接获通知获得第三国收留,必须离开,那幺原本已排好的舞蹈,则须要重新再排。”

刘佩静表示,考虑到重重的不确定性因素,本身不再执着于将这些孩子带上舞台演出,而是让舞蹈成为孩子们寻回自信的一个平台,最终是否有机会上舞台演出,则一切随缘。

非选择性

孤儿难民都会帮

从成立ANJEZ ArtProject至今,刘佩静曾遭到批评,被指为何身为马来西亚人不帮自己人,而是帮助难民。

对此,刘佩静表示,难民也须要获得平等对待,本身也并非选择性提供帮助。

对她而言,无论是国人还是难民,他们都是人。

“如果有孤儿院的小孩须要帮忙,我也会帮忙。只是当时因为刚好接触到这群体(缅甸钦族难民社区),因此就这样为这群体提供了帮助。”

她忆述,第一次进入难民社区,确实被恶劣的卫生环境吓到,但社区孩子们的笑容,让她觉得有义务以自身的能力,帮助这些孩子。

“虽然有时在面对经费方面会觉得有压力,如带这些孩子外出表演,全程的吃喝以及交通费都无可避免,这确实是一项挑战。”

但她说,当她看见这些孩子对本身的信任,在舞蹈中找回自信,她没有理由放弃目前为这些孩子所做的一切。

热门新闻

百格视频