【巴刹风光/02】夜晚的巴刹,艺术的火花在这里绽放!

对一些人而言,巴刹或许不只是买菜买肉的场所,它更是让人卸下疲惫的舒压空间,是人与人交流的社交场域。在怡保中央公市,就有年轻人选择“重回”巴刹。无论是开书店、搞艺术,还是玩乐团,他们以自己的方式将创意注入这座老场域,赋予新活力。

晚上重返怡保中央公市(又称“近打巴刹”),少了白天的热闹,多了一丝宁静。跟着“Gokaki彳亍”李淑莹的步伐来到二楼,意外地开始有“人气”。

ADVERTISEMENT

“我在巴刹的布告栏看到活动宣传单,才知道原来有这样的艺术团体。巴刹导览是他们先开始的,因为大家有共同理念,我也时常参加他们的活动。”她口中的“他们”是谁?为什么聚集在巴刹这个空间“搞艺术”?

Draf Kraf/传承父业,客制独一无二的相框

1984年开始,阿拉法特(Arafat)的父亲在巴刹开了相框店,自小跟着父亲到巴刹工作,耳濡目染下对这门手艺产生兴趣。如今,32岁的他作为第二代继承人,延续父亲的手艺,“父亲留下的工具和空间都齐全,不传承下去太可惜。”

店内不卖现成品,主打定制相框服务。他会按照每张相片的风格,搭配最合适的相框及材质,“有些需要搭配大相框突出画面,有些则需选择非反光玻璃来呈现最佳观感。”每当客户找上门,他都会花时间与他们讨论,根据个人的喜好制定相框。他说,相框用的款式多样,有雕花、植物图案,也有金色纹饰,有些木材更是自上世纪90年代由父亲保存至今。

“我们会保留一些特别的木材,等待适合的作品出现再使用。”

其妻子夏希拉(Syahirah)除了协助丈夫制作相框,也会在一旁的工作室作画。随着隔壁的“近打小志俱乐部”(Kinta Zine Club)入驻巴刹,夫妇俩也会与他们合作。两人手上色彩缤纷的相框,便是在双方创意激荡下的结晶。

“我们把相框挂在上头风干,一个路过的客人被相框吸引而忘了原本要买的东西。”近打小志俱乐部创办人之一的艾琳(Erin)说。

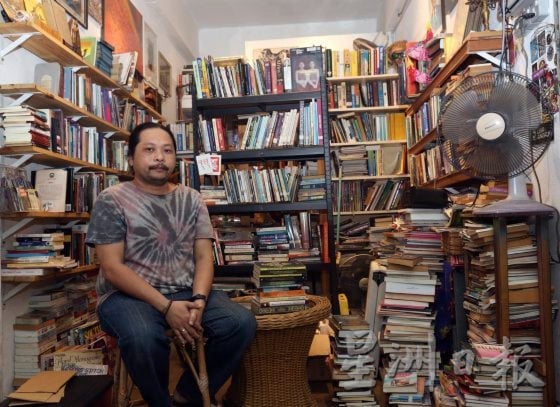

Bilèk Buku/从线上到线下,书是能握在手中的知识载体

在一旁,则有一家独立书店安静地伫立在巴刹一隅。这里贩卖的书籍类别集中在历史、文学、艺术与文化,除了新书也有二手书出售。店主哈菲兹·扎伊努丁(Hafiz Zainuddin)于2014年在线上售卖各类与马来世界知识相关的书籍,特别以传统医学类出版物为主。

当时卖书是业余爱好,他的正职是记者,惟在见证政坛更迭后,选择离开吉隆坡回乡发展。

2021年7月,他租到这间小店,“Bilèk Buku”正式营业。对他而言,比起网络上一闪即逝的资讯,书本是一种实体存在,且能握在手中、不易逝去的知识载体。

“书本很重要,因为它是我们可以握有的记录之一……无论从知识还是历史角度来说,书本都非常有价值。”他分享,在社交媒体帮助下,许多客户会看见书店的资讯而被吸引前来,“除了老客户,最近还有美国、西班牙、中国的游客,买了咖啡粉顺便也来看书。”

2024年尾,近打小志俱乐部成为这条艺术街最年轻的“入住户”,在这个空间举办了许多艺文活动。眼看艺文活动在巴刹绽放,哈菲兹说:“巴刹不仅是卖东西的地方,也是各种社交活动的空间。许多活动可以在这边进行,让人们能够放松闲聊。”

Kinta Zine Club/搞活动办文化节,为巴刹创造新的想像空间

艾琳(Erin)、阿里(Ali )与穆斯(Cik Mus)从外地迁居至怡保,3人在艺术领域志趣相投,合作开办近打小志俱乐部。在朋友的介绍下,发觉怡保中央公市二楼的独立空间,于是决定落脚此处。

2024年12月,俱乐部正式启动。每个周六,他们会举办“Temu”系列活动,例如 Temu Lino(lino版画体验)、Temu Kollage(拼贴艺术)、Temu Didgeridoo(吹奏迪吉里杜管)等多元的工作坊,邀请公众免费参与、教学与分享。

“Temu是‘见面’的意思,当然不只限定周六举办,只要有人愿意,任何时间、任何活动都能在这里发生。”

虽然3人擅长的领域不同,但独立出版的Zine(小志)是他们共同语言。从学生时期阿里就投入小志制作,“每个人可以自己写、设计、印刷、贩售、制作——发挥我们日常生活的DIY精神。”因此,近打小志俱乐部也会不定期举办小志发布会,提供创作者分享的空间。

“一位从怡保移居马耳他的朋友,在农历新年回国时在这里办了小志发布会,讲述从马耳他回来怡保的感受;另一位从伦敦回来的朋友也办了类似活动。这是我们一直强调的——作为创作者,应该对社区有贡献。”

此外,他们也会不定时举办“Jalan-Jalan Pasar”活动,带民众走进巴刹走访不同楼层。

“大巴刹每一层都有自己的特色,大家逛巴刹的同时顺便买一些东西,比如咖啡豆、杂货,带动这里的经济。”除了导览活动,3人也固定在每年10月举办名为“巴刹里的巴刹”(Pasar dalam Pasar)文化节。这期间举办书展、戏剧、诗歌朗读和装置艺术等活动,为艺术家与青年社群提供了另一个新的想像空间。

3人的朋友Rem,正在吹凑澳洲原住民文化传统乐器——迪吉里杜管(Didgeridoo),原始而低沉的声音,响彻夜晚的近打巴刹。时不时,这里也会举办他专属的音乐会,让大众前来感受另类音乐。被问到为何选择在巴刹演出,他说:“在这样的地方演奏,能够更直接与人们接触,感觉更真实也更贴近生活。”

夜更深了,左侧传来乐队练习声,巴刹大楼摇身一变成为音乐爱好者的聚集地。

“Kalau Ipoh adalah manusia, Pasar Super Kinta adalah jantungnya.”(如果怡保是一个人,那么近打巴刹就是它的心脏),艾琳这么形容。这颗心脏经由岁月洗礼,跳动的速度减弱了。而透过举办“巴刹里的巴刹”艺文活动,正是他们对这片场域的重新诠释,用自己的力量为这颗心脏注入新活力。

相关报道: 【巴刹风光/01】走,逛近打巴刹,追忆旧时光 【巴刹风光/03】行巴刹──在消失前留下最珍贵的记忆 延伸阅读: 【墙绘艺术/01】涂鸦,城市里的斑斓艺术 【墙绘艺术/02】涂鸦,把反叛的声音留在墙壁 【墙绘艺术/03】Nestwo/涂出梦想。改变了生活 【墙绘艺术/04】Drewfunk/多元绘画风格,墨尔本街头华丽张扬

ADVERTISEMENT

热门新闻

百格视频

ADVERTISEMENT