【动力青年/《学海》少年/有话说】課堂上的文學 個人感知與標準答案的拉鋸

“文学,是为了考试,还是为了生活?”

“语文课,是为了拿分数,还是为了读懂人?”

这些问题,对许多青少年来说,并非一时兴起的辩论,而是日常学习中无可回避的内心拉扯。我们在学校被要求“读懂”文本,被训练“写对”句子,但在夜深人静的阅读时刻,又总忍不住问:文学,究竟是为了什么?

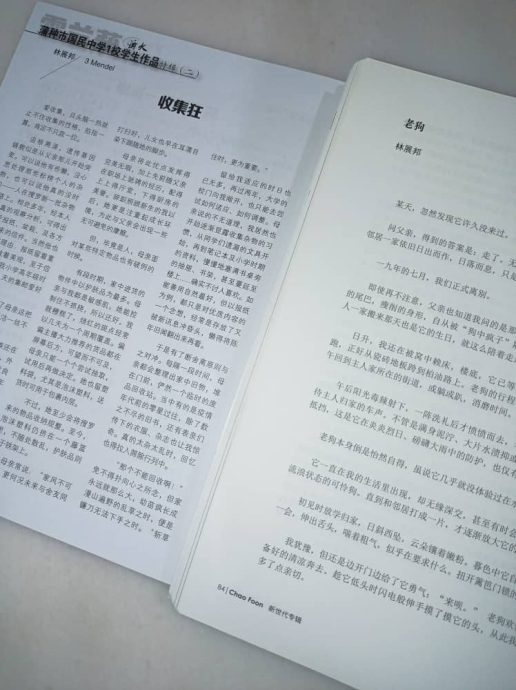

带着这些疑问,笔者采访了两位活跃于校内外写作的中学生——来自蒲种市中心国中一校的林展邦和雪兰莪巴生兴华中学的李芗宸。他们不把文学当作应试工具,而是真正把它视为与人、与自我对话的方式。通过交流,我听见他们对文学教育的困惑和思考,也看到他们如何在“标准答案”和“真实经验”之间,摸索出属于自己的文学路。

阅读,是为了读文章,还是读人?

“学校的文学教育比较偏向‘读懂文章’,尤其到了中五,考卷上的文章简化了,教学的重点也转向了如何找主旨、拆解每段内容的意义、识别修辞手法、解读线索与作答技巧。”林展邦这样回顾自己在课堂上的经验。他说,考试制度很现实,不可能没有标准,但问题是:当标准成为唯一的学习目标,我们是否失去了文学更深的意义?

他不否认文学中“读人”的价值,“只是它常常只是附带,而非核心。你必须先掌握技巧,考试才会给分。”也就是说,即使学生想深入人物的情感、背景与挣扎,考试机制却让这些变得“不重要”。

李芗宸则有一套坚定的追求:“我认为,‘读文章’只是手段,‘读人’才是目的。青少年正处在一个理解世界与自我建构的关键期,文学提供了一种近乎‘模拟人生’的体验,让我们学习理解愤怒、脆弱、骄傲与沉默。”

被感知的文学,才能靠近人心

语文考试中常见的一题,是“分析作者的用意”。对不少学生来说,这道题代表着:你必须揣测作者为何使用某个意象、为何安排某种描写手法、为何设计这样的结构。

“你听过一个段子吗?”林展邦笑说:“主角的家有一扇蓝色窗帘,题目问‘窗帘为什么是蓝色’,标准答案是‘反映主角内心的忧郁’。可如果去问作者,他可能会说:‘因为我家窗帘本来就是蓝色的啊。’”

他指出,“分析”有时被滥用,学生被训练成“找答案”的机器,不再相信含糊、不确定、暧昧的美感,也不愿意去“感受”。“你不能只会填空,有些东西需要慢慢体会。”他说。

李芗宸则更直接地批评:“如果只是为了背出答案,文学就像是尸体解剖,行尸走肉。”他说,真正触动人心的文学,不是“被分析”的,而是“被感知”的,“那是一场灵魂和灵魂之间的探访。”

他举例,自己读三岛由纪夫的作品时,会去查阅作家的生平背景,从而更能理解他笔下那种强烈的孤寂、压抑甚至毁灭倾向。“文学不只是作品,更是一个人走过的痕迹,是他留下的烙印。”他说。

文学需要“标准答案”吗?当文学进入考试,就必须有评分机制,“标准答案”也随之产生。但林展邦和李芗宸指出,这限制了学生思维空间。展邦说,有些老师不接受不同的答案,写得有道理却因非“标准”被扣分。李芗宸认为,人生没有标准答案,文学也不该有,理解来自真正经历,而非抄范文。他们认为,问题不在于“标准”,而是当它成为唯一衡量标准时,文学的多元意义就被忽视了。

文学,是通往世界与自己的途径

“我曾尝试用散文写自己,也曾写诗。从文字中观察自己、看清生活。”展邦说。他觉得,文学写作像是一面镜子,让他反思日常、质疑现实,也整理情绪。

李芗宸则认为:“文学是最能看清自己的方式。”他常在阅读时发现某些角色行为与自己惊人相似,也会因此重新理解某些曾经无法解释的感受。“那是一种反观自己、重看世界的角度。”

他认为,文学最大的魅力,在于它给予我们一种“非直接”的成长方式:你不需要亲身受伤,但能理解伤口;你不必走过绝望,也能读懂坚持。

文学的引路人,不是神坛上的偶像,而是懂你的人。“小时候如果被问,最敬仰的作家是谁,大概只能说朱自清,尽管那时看不懂。”展邦坦率表示。

如今的他仍旧没有特定“膜拜”的文学偶像,更多是与作品之间的“感应”。他提起蔡晓玲、薇达与黎紫书:“蔡晓玲写自己,薇达写很像自己的自己,黎紫书写他人,她们文字里那种微妙细腻的质地,好像一部分的我已经潜藏其中,仿佛我也能写出这样的句子。”对展邦而言,这种“仿写冲动”正是一种文学的传承——它不是高高在上的模仿,而是共振,是确认自己也可以如此表达的正当性。

而文学被标准答案化,是不是唯一的必然?在芗宸眼中,标准答案对学生更像一种打击:“就算你写的答案也可以接受,但分数永远不比标准答案高。久而久之,学生对文学会产生畏惧,越来越讨厌文学。”他认为这是在扼杀学生的主观意识与思辨能力,“让学生的思维变得像行尸走肉”。

芗宸这番话提醒了我,我们是不是可以寻找“制度之外”的可能:也许课堂教学可以成为一种例外;也许我们能让多元的阅读理解共存;也许,文学教育的真正挑战,是要让学生意识到——你对这段文字的感受,是重要的。

在碎片化时代中,文学还有位置吗?

我们所处的时代,是一个资讯爆炸、节奏飞快的时代。长篇小说、经典文学似乎越来越被排挤在阅读清单之外。

“但如果喜欢,其实不难。”展邦说。他建议:“可以尝试把长篇小说分成章节、选段教学,像短视频剪辑那样挑高光片段,让学生感受到它的魅力。”他说得具体又坦率:“文集是个很好的出口,多给几个选项也没关系,哪怕不是长篇,也能吸引人进入文学世界。”

当文学作品的议题显得遥远,当学生觉得“这与我无关”,文学老师还能做些什么?

芗宸举了一个生动的例子:“比如黎紫书的《流俗地》,如果觉得遥远,那就去一趟怡保,去看三宝洞、楼上楼。让学生看到实景、走入空间,这些文字自然就变得真实。”

文学从来都不只在纸页之间,它在街道、在老屋、在午后阳光里。在这样的理解下,文学教学不再是“解释文本”,而是创造一种“接触现实”的体验。

“课本里的选材,更像是某个时代被封住的真实带到现代来品味。”展邦指出。他认为,中学生真实的情绪、焦虑、孤独,往往不在课堂讨论范围之内,而更多体现在他们的文字中、在投稿平台上,比如《星洲日报》的“后浪坊”。

创作是逃离现实,还是进入现实?

“这要看你动笔那一瞬间想完成的是什么。散文虽然写现实,但如果让人沉浸于回忆,也算是一种逃离。”展邦说得一语中的:“准确来说,‘逃离’不是个太好的词。真正的文学,是虚实交错的,是逃离后依然能深入现实的能力。”

芗宸则用一句话总结:“文学是我实践生命的过程。”他提起《红楼梦》,感叹现实世界的虚伪与空洞,“在文字里逃离,才能回头看清生活。”

为什么这个时代,青少年仍然需要文学?关于这个提问,展邦与芗宸都给了非常诗意的答案。“涉足文学,本质上是一种找寻。”展邦说,“我们在过去、现在、未来中找寻自己的分身,再携带分身的灵魂碎片活下去。既是拾荒,也变废为宝,建立自己的想像王国。”芗宸则强调:“文学不只是安慰剂,文学是我实践生命的过程。”

两位年轻的写作者,用他们对文学的信仰与热情,为这个时代留下了答案:文学不是逃避的出口,而是进入生命、进入真实的一道门。它不属于标准答案,而属于每一个仍愿意去感受、去寻找的青少年。

后记:

文学不是一种“要懂”,而是一种“被懂”。

那年17岁的我,曾沉浸在文学中,文字陪伴我走过青春的黑暗。今年才17岁的展邦和芗宸,也因阅读写作,显得沉静而丰盈,似乎比同龄人更早看见人生的真相。

文学不是必须“理解”的学问,而是“被理解”的存在。它像一个温柔的暗号,穿透青少年的心事。那些文字里的哀伤、愤怒和逃离,无需教你解读,只在被读的瞬间悄悄被懂。

文学藏在少年的眼里,也埋在他们不愿说出口的句子中。我们教文学,不是为考试,而是希望有一天,当他们疲惫时,遇见一句话、一本书,如遇老友,心领神会。

那一刻,他们会知道,文学一直都在,从未离开。

热门新闻

百格视频