2023第13届全球华文文学星云奖 报道文学三奖作品:《阿奇亚》

内容摘要:

英国作家乔治·欧威尔( George Orwell) 在名著《1984》中写过:“谁能控制过去,就能控制未来;谁能控制现在,就能控制过去”。历史证实,一个国家的主流論述,大部分都是假的,所以底层的声音特别重要,那些日常碎片和话语才是真实的样貌。马哈特和大部分马来西亚人一样,应该要有一个快乐的童年,但这个拥有三种血统、四个名字、在森林长大的原住民孩子,注定要背负不一样的过去、现在和未来。

ADVERTISEMENT

他的父亲告诉他,当一个人在挖蚯蚓作鱼饵时,不能唱歌,也不能大笑,因为神的使者Taa Engkuuk照顾着世间万物,若对动物不敬,会发生天打雷劈。他的母亲告诉他,小孩子千万别尝试背弃老人家,尤其是父母,要不然会被诅咒,变成一块石头。然而,这些孕育他的传说和神话,在他长大以后,却变成了马来人的寓言故事。

当他翻开政府编写的历史教科书时,发现自己读来读去都是一段与事实不符的土地论述:“马来西亚是个多元种族国家,在马来半岛(或西马)有马来人、华人和印度人三大种族,而在东马的沙巴和砂拉越,还有伊班人和卡达山人这些土著。”咦?住在马来半岛的十八族原住民,为何不见了?国家系统里的种族栏位,为何没有“色迈族”(Semai)和其他原住民的族名选项?那一刻,马哈特的世界崩塌了,他是一个“没有历史和文字”的隐形人。

根据英国人的文献记载,最先抵达马来半岛的是“矮黑人”群组(Negrito)、“赛诺伊人”群组(Senoi)和“原始马来人”群组(Deutro-Malay),其中每个群组底下都容纳了6个原住民民族,一共有18个。接着,才轮到来自印尼的“第二马来人(Deutero-Malay)”、中国人和印度人的到来。

为何历史课本,把“马来人”描写成“原住民”?为何这些“后来者”有勇气自称“马来半岛的主人”?也许是因为那个时候,真正的原住民都在森林里逃跑,担心被猎捕、被奴役、被杀害,而马来人很聪明,他们拥有文字,所以控制了历史。

为了重拾原住民的声音,马哈特把一整座“森林”,搬进吉隆坡的录音间 里,让听众可以置身“社旺仪式”(Sewang)的大厅,听见剋魔(Gamok,有毒动物的精神)的诗、高山公主之歌、已逝之人的话和马来貘的脚步声。为了重写原住民的形象,马哈特把著名马来作家的文章和书籍统统读过一遍,将那些根深蒂固的刻板印象剷除,靠自己手中的笔,重写那段国家不愿承认、政府刻意隐藏的黑历史。

2001 年,马来西亚首部原住民文学作品《诉求》(Tuntut)就此诞生,让国内外人类学家首次接触到来自马来半岛原住民的“内部声音”。

初出茅庐的马哈特,得到的版权费只有八百令吉(约新台币五千五百元),但他并不介意钱的多寡,因为他唯一的目标是夺回原住民的话语权——不管原住民是蠢、是笨、是丑,还是穷,原住民自己说了算。

没用的孩子

时间回溯到 1953 年 1 月 2 日,马来亚霹雳乌鲁安南(Ulu Bertam, Perak)的樟角车村(Changkat Kereta)里,产婆正拿着一把锐利的竹片刀,将连结母子的红色脐带划开,下一秒,男婴的哭啼声响彻云霄,惊动了停在树枝上看热闹的鸟群。它们猛力地拍打着翅膀,飞越这座浩瀚的雨林,像在和万物与它们的守护灵报喜:又有一个生命诞生了。

这个男孩和大部分马来半岛原住民一样,拥有三个名字。

在村里,同龄玩伴都称他“葡萄”(Anggor),因为他出生之时,左手的大拇指旁悬挂着三颗没有骨和关节的小肉芽;在城里,国民登记局的系统显示他叫“马哈特”(Mahat);因为附近的马来人说,他的出生日落在“星期五”(Jumaat);而家里的父母都爱喊他“Tak Ngu Naa”——这在色迈族语里,是“没用的孩子”的意思。

葡萄、马哈特和没用的孩子,生长的年代正值马来亚紧急状态时期。

森林作为一个隐蔽和资源丰富的场域,自然成了英国士兵和马来亚共产党爱玩躲迷藏的地方。

丛林里不时会冒出那些头顶“三星”的人,寻求原住民庇护、指路、威胁他们交出食物,还有人把刚出生的婴儿送给他们代养,从此再也没有领回。

至于金发碧眼的士兵,则会把原住民的农田给毁了,或是把他们豢养的动物给统统杀了,以避免粮食落入敌人嘴里。

“你是马共领袖,我是英军领袖!”阿勇开口说道。

“好,但条件是,”葡萄有点担心他的朋友违规,先把丑话说在前头,“不能用弹弓,会受伤的。”

双方军队达成协议后,森林大战便一触即发。

“攻啊!射啊!”阿勇和队友们一开始便采取强势的进攻手段,令葡萄军队只能退避三舍,逃至橡胶园里的茅草堡垒。他们把圆圆小小的水茄子弹,嵌入自製木枪里,等时机一到,便朝敌方军队的方向开枪扫射。

一颗、两颗、三颗、四颗,瞄不准目标的水茄子弹不断击中橡胶树的外皮,发出“啪啪啪啪”的爆裂声,散落满地,流出一丝绿色液体。

葡萄不死心,再射一发,这会儿射中了弟弟加利尔(Jalih)的衣服。他“啊”的一声倒在土地上,又马上爬起来继续抗战,像个男子汉一样,不轻易投降。

这场没有伤亡的战争,总共维持了一小时,双方军队终于弹尽粮绝。

那一晚,葡萄的母亲米拉(Mirah)像个丧子的女人,痴痴地盯着她果园里的水茄树,不知道她含辛茹苦养大的“孩子们”都去了哪里。

“雅各,”她神情空洞地说,“我的水茄好像被白头鹎吃光了。”

“你别紧张,”雅各(Jacob)慢慢地把实话说给妻子听,“是你的孩子葡萄,还有他的朋友采去当子弹了。”

没了水茄,母亲无法在厨房里施展出平日的魔术,她板起黑脸把一盘平淡无奇的食物摆在孩子面前,说道:“呐,你们两个,今天吃饭配盐!”

“我的叁巴辣椒酱炒水茄呢?还有水茄酱淋蒸蕃薯呢?”葡萄不满地看着那碗粗茶淡饭,心想,为了打仗,用掉几颗水茄也是在所难免的事情,母亲有必要那么生气吗?

“没用的孩子,你给我吞枪吧!”愤怒的米拉怒瞪这两名不长进的孩子,心里却极度难受。

她想到自己和雅各努力种植蔬果,养鸡养羊,为了这个家奉献了大半辈子,但他们的孩子却只顾着玩耍,浪费了一箩箩宝贵的时间。

葡萄当然知道,作为家中长子,母亲希望他能成为地球上最勤劳的人,父亲则指望他成为家庭、族群和国家里最有用的人。但对八岁的他来说,用水茄打仗就是一件保卫国家、为族争光的事。

“我们开战了!这次射鸡!”隔天早上,葡萄再度发号施令,他做将军,弟弟当兵,硝烟砲火四起,一颗颗水茄子弹先后击中母鸡、公鸡和成群的小鸡,搞得院子里鸡犬不宁、鸡飞狗跳。

这会儿,米拉真的看不过眼了,一气之下,便从高脚屋衝出到院子里来,将两个孩子手中的木枪夺走,然后用一把火给烧了。

战争结束了,鸡栏里的敌人也鬆了一口气。

又到了榴梿开花的季节,浅黄色的花瓣与细长的花蕊,倒挂在树枝上,像一个个穿着莲蓬裙的花仙子,随风摇曳起舞,发出一阵清新淡雅的香气。

葡萄与表哥拉威(Lawi),显然无暇欣赏这一年只绽放两次的黄花,他们正埋头煮着怡保树的毒汁。

这种树非常巨大,中间分叉后长出两个树冠,树干呈灰色,长满了泡沫状疙瘩。它的叶脉明显,叶面较为粗糙,而叶柄还能看见细细的绒毛。

由于怡保树的乳汁含有毒素,因此人或动物一旦被涂抹了怡保毒的利器伤到,将引起肌肉鬆弛、血液凝固、心臟跳动减缓,最后导致心跳停止而死亡。所以,这种树也被称为“见血封喉树”和“箭毒木”,是世界上最毒的植物之一。

“你今天到底去了哪里?”米拉见儿子迟至傍晚才现身,马上开啟侦探模式。

“我和表哥去煮怡保树的毒汁。”葡萄自信满满地回应。

“你说什么?你去煮怡保毒?”雅各不可思议地望着他的长子,怒吼道:“你这个没用的孩子,不怕死吗?赶快去洗澡!”

葡萄不明白,他是原住民,煮怡保毒是为了可以赶快学用吹筒打猎。

他想像英姿潇洒的表哥那样,拥有一隻属于自己的吹筒,当个真正的色迈族男子。葡萄励志当个毒药专家,在森林开拓他的世界,可惜父母不了解他的心。

“我们的孩子真的很固执,不懂习俗。老人家一再叮咛,榴梿开花季节不能煮怡保树的毒汁。”米拉仍在气头上,无奈儿子一直浪费时间干些无用的事情。

站在一旁的雅各跟着摇头叹气,一边语重心长地告诉儿子,煮怡保树的毒汁会产生毒气,导致榴梿花发臭,结不了果实,“而且人体吸入怡保毒后会头晕,甚至死亡,到时候榴梿还没掉下来,你先倒下了。”

葡萄憋着嘴,看着父母大唱双簧,勉为其难地把他们的教诲给听进去。

“你是长子,要勤劳,不能懒散,”雅各的苦口婆心像整点闹钟,每过一阵,就在葡萄耳边准时响起,提醒他要提水、要割胶、要赶羊、要喂鸡、要打猎、还要帮父母照顾年幼的弟妹。

这一天,雅各又给长子下了新指令。

他要葡萄到潮湿的泥土里寻找蚯蚓,当作鱼饵,“记住爸爸的话,当你在挖蚯蚓时,不能唱歌,也不能大笑,”他不忘叮咛一句。

“为什么?”葡萄皱起了眉头。

“怕会发生 terlaaj,天打雷劈,记住,别唱歌,也别笑就对了。”

父亲告诉他,自古以来,色迈族相信,神的使者 Taa Engkuuk 照顾着世间万物,包括昆虫、蚂蚁、蚯蚓、蝴蝶、蛇、猫和猴子等等。祂住在天界,被层层云雾包围,一直在背后紧盯着地面上的人类,看看他们什么时候犯错。

“你必须记住,Taa Engkuuk有权看管人类的行为,你不要对动物不敬。如果发生terlaaj,天打雷劈,日子会很难过的。”

葡萄若有所思地抬头望一眼天空,再看着父亲那严肃的脸庞,试图把长者的教诲,一字一句地输入他小小的脑袋瓜里:“不能嘲笑动物,不能看不起动物,Taa Engkuuk会生气。”

回家以后,米拉似担心儿子把雅各的话当成玩笑,还给他说了一个流传千古的典故:“很久很久以前,有个村子的村民逼迫一隻人猿穿上女人的衣服,使唤它跳 舞。人猿滑稽的舞姿逗笑了全村人,他们一直笑,一直笑,笑它的行为举止好像一个老人家一样笨拙,结果,那个下午突然天打雷劈,汹涌的土石流把村子给淹没了……”

“村民呢?”葡萄瞪大眼睛听着母亲说故事,迫不及待想知道结局。

“那些嘲笑动物的村民都死了,他们有的被闪电击中,有的被木头砸死。至于那些没有嘲笑动物的村民和拥有神力的巫师,都安然无恙。”

“这是什么时候的事情?”

“很久很久以前。”

雅各接着说:“以前的老人家告诉我们,乌鲁士林(Ulu Slim)有个温泉热水区,就是我们最原始的村。那个村被灭了,因为 terlaaj,天打雷劈,这就是证据。”

葡萄的父母非常害怕天打雷劈,他们和其他色迈族一样相信,所有的温泉热水区,都是被上天惩罚过的村子。

三种血统

在马来人、华人和印度人,还未立足马来半岛以前,这片土地早已住着一群采集狩猎的原住民(Hunter-gatherer)。他们身材矮小、皮肤黝黑,还配有一头乌黑卷发,为非洲第一波人类大迁移的后代,至今已存在整百个世纪。

1785 年以后,英国殖民者入侵马来亚,为“方便”统治和管理他的“子民”,便命令一大批人类学家,比照原住民祖先的落脚时期、再分析他们的身形、样貌、语言、生活型态和居住地区,鑑定了十八个族群的存在,并以六个族为一个单位,划分进三大原住民群组里。

其中,肯修族(Kensiu)、拉诺族(Lanoh)、嘉亥族(Jahai)、孟德力族(Mendriq)、近打族(Kintak)与巴迪族(Batek),都被视为“矮黑人”(Negrito)或“赛芒”(Semang)的一种。

色迈族(Semai)、特米亚族(Temiar)、玛美里族(Mah Meri)、嘉户族(Jah Hut)、色末贝里族(Semoq Beri),以及仄翁族(Che Wong)则被归类为“赛诺伊 人”(Senoi),属于第二波抵达马来半岛的原住民。

最后一批落脚的原住民,则被统称为“原始马来人”(Proto-Malay),他们包括了特姆安族(Temuan)、嘉纳族(Orang Kanaq)、瓜拉族(Orang Kuala)、嘉坤族(Jakun)、实里达族(Orang Seletar)和士美莱族(Semelai)。

当然,还有许多小小的分支,因为人数少得可怜,要么已经委屈地被归纳进较为相似和接近的族群里,要么早已被时代淘汰,消失在热带雨林里。

根据记载,“赛诺伊人”为马来半岛三大原住民群组中,最庞大的一支,佔了54%。他们大多居住在中央的内陆地区,从事原始农业、渔业、捕猎和采集工作,说的语言属于南亚语系——孟高棉语族的亚斯里语支。

与“矮黑人”相比,“赛诺伊人”的肤色再浅一些,偏深褐色,头发也不像黑人卷那样难以梳理,反而披了一头自然蓬鬆的波浪卷,乌黑且柔顺。

对于还未成熟的葡萄来说,这些历史背景过于错综复杂,难以理解,但他在还是个小幼苗时,就已经察觉,自己和同龄玩伴的基因有点“不一样”。

“老闆,请剪得短短的,陆军装那种。”每隔三个月,葡萄和弟弟加利尔都会被父亲带到附近的华人理发店,像战败俘虏一样被架在高高的椅子上,一动也不能动,只能任由那个讨人厌的理发师摆佈和宰割。

当他从镜子里的倒影,看见自己的后脑勺被电动剃刀划过,慢慢变成一片荒芜之地,留下一堆细细的杂草时,葡萄的内心都感到不是滋味。

他知道,今天回家后,两兄弟又会沦为朋友间的笑柄、族群里的异类。

像是他们亲爱的表哥拉威一看见光头表弟如美军那般凯旋归来时,总会忍不住嘲笑:“你们两个人的头发好直喔,好像华人的头发,跟钢丝一样!”葡萄讨厌他的直发,以及剃光以后的模样。

他认为,这刺刺的发型一点也不时髦,也和他圆润的脸蛋不搭。

“妈妈,我和弟弟的头发为什么是直的?”他不明白,自己是原住民,是色迈族的孩子,为何没有和母亲一样生得一头漂亮的卷发?

“你们两兄弟的头发很漂亮啊,又直又顺,很容易打理,”米拉试图告诉孩子们直发的好处。可葡萄不买单,他就是要卷发,令母亲受不了,只能用实话塞住他的嘴:“没办法啊,你们也是华人的孩子,身上留着华人血统。”

好端端的土生葡萄,怎么就变成了中国葡萄?他的华人血统,还得从清末时代出生的祖父开始说起。

葡萄的祖父,也就是雅各的父亲,来自中国福建省,名为何亚海。

大约一百多年前,中国爆发战乱,何亚海便与同乡逃亡到当时的马来亚谋生。一开始,他在槟岛(Penang)担任船舶工人,负责将船上货物运载到陆地港口。

尽管名字有个“海”字,但何亚海却偏偏与“海”八字不合,某天,老天爷弄破了他的船,还断了他的财路,自觉不适合在海洋求生的他,只好再度流浪,隻身来到霹雳宋溪(Sungkai),做起杂货生意来。

结果这次却被中国同乡给欺骗了,导致他破产收场,变得一无所有。

后来,何亚海又跑进了霹雳乌鲁安南(Ulu Bernam)的森林,遇见特姆安族男子拉沙穆沙(Rasa Musa)和色迈族女子巴姚(Bayau)这对夫妇,最终在因缘际会下,娶了他们的掌上明珠南蒂(Nanti),陆续生下了8个孩子。

雅各排行第七位,上有一名姊姊和五名哥哥,下有一名弟弟。正是从这代人开始,他们集结了三种身分、三种血统和三种文化。

在原住民宇宙论里,这些样貌难以定义的人,继承了特姆安族的信仰。他们相信,这个世界拥有四尊神,看守着大自然的四个角落。盖房子的时候,只能朝向北 方、西方或南方,不能面向东方,因为特姆安族的主神,正是掌管着东方的守护者,而祂的地位凌驾于驻守在其他三个角落的神明。

在原住民习俗上,这些能说不同语言的人,维持了色迈族的传统文化。他们相信,巫师(Tok Halaak)拥有超高与非凡的法力,能与自然界的灵(Guniiik)沟通,进行“社旺仪式”(Sewang),通过唱歌和念咒,治癒百病。

在原住民节庆上,这些皮肤棕色长着直发的人,选择了庆祝华人农曆新年。他们相信,自己欠了何亚海太多债了,所以每年农曆除夕早上,一定要祭拜祖父,上一炷香,摆一桌宴,请求他保佑子子孙孙在新的一年,事事顺利。

“欠债?为什么会欠债?”葡萄不明白,父亲为何每到华人农曆新年,便会变得特别殷勤,又是砍材,又是杀鸡,一大清早的,还要使唤他们几个兄弟姐妹,砍竹筒、洗竹筒、煮糯米、塞竹筒。

好不容易弄好竹筒饭后,又要快马加鞭地准备马来滷面、白色三蒸酒、香菸、真栳叶、槟榔、石灰粉、中国柑、啤酒、烧猪、三角标止痛退热粉,还有年年必有的年糕……这债也太多了吧?

雅各笑了笑,告诉儿子,纯正的色迈族其实只会庆祝“祭祖日”(Hari Genggulang)。

不过,为了庆祝这个日子,族人必须连续跳七天七夜的社旺舞,神明才会把“良辰吉日”托梦给巫师。庆祝祭祖日的时候,他们还得遵守很多禁忌,像是不能拿锄头、不能开垦土地、不能采摘叶子、不能吵吵闹闹等等,“所以,你的祖父成为村长以后,看我们过节过得那么辛苦,便教我们和他一起庆祝华人农曆新年。大家尝试跟从了好几次后,发现没有不好的事情发生,于是便一直庆祝到今天了。”

“不过,这和欠债有什么关系呢?”葡萄依然百思不得其解。

“当然有关系,你的祖父生前是个德高望重的人,他很勤劳,也传授了很多生活智慧给我们,是一个受人尊敬的领袖。他希望我们每年都庆祝农曆新年,就算他已经不在了也要一直庆祝,这就是我们欠他的债。”

“如果不庆祝会怎样?”

“有一年,我就是太忙了,没有祭拜到他,也没时间庆祝,结果那年的收成特别差,”雅各说,他的父亲其实不强求后代必须奉上大鱼大肉,“如果你那年的生活不如意,没什么钱,准备一碗面也足够了。”

“那你的名字,怎么会变成‘China’,成了‘中国’呢?”自葡萄开始识字以后,便发现他的出生证明纸上,名字那栏写的是“中国之子马哈特”(Mahat Anak Lelaki China),而不是“雅各之子马哈特”(Mahat Anak Lelaki Jacob)。

“故事是这样的,”雅各吞了一口水后继续说道:“马来亚紧急状态时期,我没有食物券可以买吃的。所以,我被迫和其他人借。而这张食物券的主人,名字就叫做‘Shina’……”

雅各还没把故事说完,妻子就抢着插口,“你爸爸真正的的名字叫‘雅各’。

妈妈刚认识他的时候,就叫‘雅各’,和我结婚的男子,也叫‘雅各’。”

米拉说的没错,他真正的名字就叫“雅各”,但后来怎么变成了“中国”?

雅各认为,这一切都是政府的错,“我记得那时候是 1950 年左右吧,有官员进来内陆地区向我们原住民登记门户,统计人口,大概怕我们和马共勾结,”他用手搔了一下额头,无奈地说道:“然后,他们就这样莫名其妙地把我的名字写成了‘China’。”

葡萄喜欢听父母说陈年往事,因为正是那些零零碎碎的故事,拼凑成他现在的模样——他是色迈族的孩子、特姆安族的孩子,也是中国之子。

不过,他的出生证明纸上的种族栏位怎么写的是“沙盖”(Sakai)呢?

后的报生纸,尽管有关当局曾问他是否要改族名,但他坚持要当马来半岛“最后

的Sakai”而保留了当年的纪录。(阿奇亚提供)

桑奇之战

当葡萄满十岁、加利尔九岁时,两兄弟终于上学了,读的都是一年级。

由于原住民发展局迟至 1962 年年末,才在樟角车村里开始盖起内陆学校,所以在那之前,森林就是他们的学校,父亲便是他们的老师。

这所在隔年竣工的学校由木板组成,屋顶铺的是锌铝片,而支撑的柱子是一根根金不换木。四四方方的空间,配置了三个门和多扇窗户,外面乍看是学校,往里面看却变成了教室,墙上挂了一个黑板,地面摆满了桌椅。

“我想要新裤、新衣和新鞋。”开课前夕,加利尔兴致勃勃地说道。

“家里有什么就穿什么。”母亲回应。

“先穿日本拖鞋。”父亲又补了一句。

“我不要。”加利尔有点不悦。

“你的老师不会生气的。”母亲试图打圆场。

学校首位老师名叫“班江”(Panjang),是来自霹雳安顺(Teluk Intan)的色迈族原住民,他除了教导孩子马来文语法,也教他们算术。

每次一到数学课,班江老师便会让学生从抽屉里抓出一大把橡胶树种子放在桌上,计算一颗种子加上三颗种子,等于多少颗种子;而十颗种子除以两颗种子,又会剩下多少颗种子,让教室在徐徐凉风下,不时发出大珠小珠落玉盘的声响。

后来,这些以大自然为教材的原住民老师,慢慢地被都市里的马来老师给取代了,哈那菲老师(Hanafi)便是在两兄弟四年级的时候,出现在这所内陆学校里。

“你身上是什么味道啊?”当葡萄走进教室时,哈那菲老师快速地用左手捏起

鼻翼两侧,再用右手拍散眼前看不清的乌烟瘴气,不知那刺鼻的味道到底源自哪里。

“老师,是橡胶味。葡萄又帮爸爸割胶了!”一名男同学抢着解答。

“你赶快去洗手,换一件衣服,”老师先是对葡萄发号施令,瞥见他一脸难堪,又赶紧对着全班同学灭火说道:“大家不准笑他!”

作为家中长子,葡萄“半工半读”也好一阵子了,每天早上十点半的休息时 间,他必须准时到橡胶园里帮父亲雅各收集胶水,让缠绵在一块儿的汗水与胶味渗透衣服,烙下劳作的痕迹。到了十一点左右,他又得快马加鞭赶回教室,继续当一名用心听课的好学生。

但要在短时间内清除异味,实在太难了。

“爸爸,我明天可不可以不要去割胶了?”葡萄全程低着头不敢看父亲一眼,

支支吾吾地说道:“哈那菲老师说我很臭,让我很丢脸。”

“可是钱它不臭啊。”雅各不以为然地回了一句。

“明天你穿上爸爸的衬衫吧。”母亲尝试给出解决方案。

她甚至拿出英国牌爽身粉“卡太酷”(Cuticura),为孩子涂抹全身,勉为其难地盖掉了胶水味,却藏不了源源不绝的汗臭味。

由于患有气喘病的加利尔无法分担这份屈辱,因此葡萄只能日復一日地穿着父亲那宽鬆的衬衫、踩着那双不对称的日本拖鞋、背着母亲准备的面粉袋书包,穿梭在教室与橡胶园之间,久而久之,哈那菲老师也对这复杂的气味免疫了。

对雅各来说,在森林长大的孩子,上不上学其实根本没差,只要你能在城市里读懂公车号码,不会搭错车或坐过站;只要你在和外人做生意时,搞得懂加减乘除,认得了钞票数额,不会被人欺骗或拐卖,就已经很厉害了。

“以前,你的曾祖父不让我们去上学。”雅各告诉儿子。

“为什么?”葡萄反问。

“一开始,我的父亲,也就是你的祖父的确有计画让我们到安顺上学,但你的曾祖父不允许,”雅各停顿了片刻,又自我调侃地说道:“若当年我有成功上学的 话,现在可能就和政府打工了。”

葡萄的曾祖父为何不让孙子上学,这背后或许涉及了战后心理综合症。

19 世纪的马来半岛存在两种奴隶制度:一个被称作为“债务奴隶”(Debt- Slaves),指的是那些因为拖欠马来贵族债务或是冒犯了马来贵族,临时成为奴隶的一般马来平民;另一种奴隶则叫“真正的奴隶”(True Slaves),指的是那些在战争中被俘虏、被强行掠夺,或是从奴隶捕猎者手中被购买的原住民。

两者最大的差别在于,前者依然是“自由人”,所以没有违反“穆斯林不能奴役另一名穆斯林”的伊斯兰禁令,至于后者则是个没有权力和法律保障的“动物”。为什么说是“动物”?因为这些“职业捕手”经常会将原住民分成“野生”和“驯化”两种——就和一般动物一样——前者指的是还未被驯化、依然在森林里自由行动和生活的原住民,后者则是已经被马来人奴役的原住民。

有一些原住民甚至会自行成立“驯化奴隶”(Tame Sakai)的捕猎团队,像驯化大象那样,到处驯化和捕猎其他族的原住民,为的就是保护自己的族人免受奴役,或是从马来大臣那里捞取名利、地位与好处。

当时候,被猎捕的男子沦为马来大臣或皇室的奴隶;女人被抢来当小妾,以填满当权者的后宫;至于手无寸铁的老人因为一点利用价值都没有,则被统统杀掉。其中,又以霹雳州的色迈族,为最大的受害者,因而让他们再延伸另一个族名——“沙盖”(Sakai),也就是“奴隶”的意思。

这场你追我逃的战争拥有很多个名字,有的原住民称它为“拉哇之战”(Perang Rawa),因为主要的捕猎手为来自印尼苏门答腊的拉哇人(Rawa)、巴达克人(Batak)和曼代林人(Mandailing),而他们都被视为“马来人(Melayu)”的一种。至于色迈族则称这场战争为“桑奇之战”(Praak Sangkil)。

什么是“桑奇”,真正的意思已难以追溯,但有者表示,“Sangkil”指的是“把一隻腿放到另一隻腿上”,似乎暗示着那些经常猎捕原住民的民族,喜欢“跷脚坐”,而这种刻板印象在经过许多代人的口传后,逐渐变成“拉哇人”的代名词。

根据美国人类学家罗伯特登丹(Robert Knox Dentan)的研究调查,一位色迈族长者曾告诉他,“桑奇之战”不单纯涉及普通的奴役制度,因为它的终极目标是为了“灭绝色迈族”。

在霹雳州安顺的近打河流域和美罗河流域附近,以前就是色迈族最常被捕猎的“地雷区”,而金宝(Kampar)有个村的名字就叫做“石链村”(Kampung Batu Berangkai),据说,很多原住民的脚踝曾被扣上石链,以一串为单位,被送到不远处的榴莲塞巴当(Durian Sebatang)进行人口贩卖。

初期的时候,捕猎手会把原住民卖给当地的马来大臣、菁英、苏丹或皇子,价钱非常便宜,每个月、每个奴隶只需要一令吉租金(约新台币七元),若你认为他工作能力不好,还可以要求退货。

第一轮的交易完成以后,剩下的原住民便会被运输到荷属东印度军队在印尼巴达维亚(Batavia)的总部,也就是如今的雅加达(Jakarta)继续贩卖。

奴隶市场之大,横跨整个马来世界(Alam Melayu):马来西亚、印度尼西亚、泰南、菲南群岛、新加坡岛、汶莱和东帝汶等南岛民族生活的地区。

这个奴役制度盛行了好长一段时间,才被当时的霹雳英籍参政司毕治(J.W.W Birch)废除,结果引起马来苏丹阿都拉(Sultan Abdullah)的强烈不满,认为他违反了《邦咯条约》里“答应不干涉马来习俗与宗教事务”的约定。

随着抗英情绪高涨,马来苏丹阿都拉于 1875 年 7 月 21 日在榴莲塞巴当与众多马来大臣召开会议,批准了一场暗杀行动。

同年11月2日,毕治在巴西沙叻的近打河洗澡时,遭到拿督马哈拉惹里拉(Datok Maharajalela)和他的随从瑟普东(Si Puntum)暗杀。

不过,这个暗杀动机一直存在巨大争议,马来人认为,拿督马哈拉惹里拉是一个马来民族主义英雄,对抗不受欢迎的帝国侵略者;但原住民却认为,他是一个奴隶贩子,对于自己的奴隶生计被破坏而愤怒,所以才会杀了毕治。

据说,一直到 1884 年左右,“桑奇之战”才真正结束。

被解放后的原住民奴隶,有的融入了马来社区,与马来人通婚,变成了穆斯林,有的则逃进了更隐蔽的深山,过着与世隔绝的生活。

葡萄的曾祖父拉沙穆沙,便是那个黑暗时代的倖存者。

一开始,他带领色迈族和特姆安族的跟班,从双溪查旺村(Kampung Sungai Cawang)逃到宋溪(Sungkai),但那里住了太多的马来人,于是他们被逼再搬迁到樟角柏淡(Changkat Bertam),结果发现,附近的安南河住了许多鳄鱼,非常危险,最后他们又逃到六公里以外的巴勇山(Gunung Payung)。

作为族人的领袖和巫师,拉沙穆沙在寻求巴勇山神的允许后,成功开拓一个新的村落,取名为“巴勇山村”(Kampung Gunung Payung)。

“那我们的村子,为何现在叫做‘樟角车村’呢?”葡萄好奇地问道。

“老人家说,那是因为在很久以前,曾经有村民试图移走一只跌入陷阱的犀牛遗体,而他们使用的是一个有轮子的木製小车子,”葡萄的叔叔依都(Edo)解释:

“所以后来,巴勇山村便改名为‘樟角车村’了。”

到了 1963 年,原住民事务局(JHEOA,现改名 JAKOA)又化身“命理师”帮这个村进行改名,而这次改成了“依容原住民村”(Kampung Orang Asli Erong),并一直延用到现在。

虽然说,该名的灵感来自于附近的依容河(Sungai Erong),但有关当局大概不知道,在印尼南苏拉威西(South Sulawesi)的望加锡,“Erong”指的是托拉查族死后挂在悬崖峭壁的“悬棺”,彷彿这个村的族人命运,早在很久以前就已经谱写好了。

葡萄成熟了

“你们两兄弟,一定要去打巴(Tapah)继续升学,”雅各说出这话时,葡萄已经十四岁,加利尔十三岁,他们被告知村里的内陆小学只提供五年教育,所以想要顺利拿到小学毕业文凭,唯有前往打巴,完成六年级课程。

那时候,葡萄还未搞懂国家的教育体制,他不知道小六毕业以后,还可以唸中学,中学毕业以后,还可以唸大学,但他清楚知道,家里没什么钱。

“我会去找钱的。”雅各要孩子放心,因为原住民事务局已答应会负担他们的学杂费、宿舍费和生活费,所以他只需要想办法掏出一些零用钱。

从1968年到1973年,葡萄和加利尔都在打巴生活,他们先是从国民型男子小学(Sekolah Kebangsaan Lelaki)毕业,接着又到哈密坎国民型中学(Sekolah Menengah Kebangsaan Hamid Khan)继续升学。而他们和几位朋友就这样一路唸到高中二年级,考了一张马来西亚教育文凭(SPM),成为依容原住民村史上学历最高的一群人。

隔年,两兄弟决定到霹雳实兆远(Sitiawan)的农业培训中心,学习农业和养殖业知识,但在那短短三个月的时间里,本来就体弱多病的加利尔,便开始一直进出医院,体重不断下滑,瘦得跟皮包骨一样,可医生偏偏诊断不出病因。

“你的弟弟生病了,我很担心。”眼见加利尔没日没夜地在咳嗽、发烧,一天比一天憔悴,雅各开口闭口都是同一句话。

“爸爸,加利尔是好孩子,他没有和任何人有什么过节,他是好孩子。”葡萄想不通,那三个月到底发生了什么事,弟弟怎么会病成这样?

由于色迈族相信,一个孩子经常生病,一定是因为他和父母的八字不合,必须送养他人或改名转运,所以一名膝下无子的伯父,便成日对加利尔虎视眈眈,要雅各把二儿子割让给他。

可雅各不信这一套,加利尔和其他孩子都是他的心肝,所以他死都不愿放手。三个礼拜后,加利尔便永远地睡下去了,解剖结果证实死因为肺结核。

每一天,葡萄和父亲都会准时出现在加利尔的坟前,为他送上热烘烘的饭菜与咖啡,一直到头七那日,他知道自己必须与弟弟永远告别了。

葡萄不捨地望着加利尔的墓碑,想起他超凡的绘画天份、想起那幅迟迟未完成的全家福、想起弟弟生前有多么渴望成为一名原住民艺术家。

但这个伟大的愿望一直没有实现,往后也不可能再实现了。

那一年,加利尔才二十一岁,而他的遗体,就躺在两个早夭的弟弟——瑟哈克(Sehak)和伯尔汉(Borhan)的身旁。

瑟哈克过世时年仅六岁,伯尔汉则是五岁,两人相隔两週过世,死因都是高烧不退,来不及从内陆森林送到城里的医院治疗。

“生老病死都是天注定的,神明更疼爱这几个孩子。”每次想起她死去的骨肉,米拉都会吐出这句话,再叹一口气。

加利尔走后七年,轮到葡萄的妹妹依玛(Imah)生重病。她的下半身不知何故突然瘫痪,只能躺在房里的草蓆上,像个植物人一样,活着如同死了。

虽然村里的人都在背后议论纷纷,指依玛一定是被下了降头,才会变成这副模样,可葡萄不信,“我妹妹是好人,我们全家都是好人,她到底做错了什么?” 1982年2月17日凌晨四点,依玛终究撒手人寰,得年24岁。

与大部分原住民一样,色迈族相信这个世界共有七层:第一层到第五层住了魑魅魍魉、死去的人和精灵,其中第一层由巨龙看管;第六层是充满疾病和炎热的地 方,也是人类的居住地;而第七层是人死后才能抵达的天堂,也是神与巫师的乐园。

虽然说,英年早逝之人,一般会困在第六层里阴魂不散,但米拉认为,依玛生前受尽了苦头,她有权去到第七层。

自瑟哈克、伯尔汉、加利尔和依玛陆续过世以后,雅各和米拉渐渐变得一蹶不振,失去活下去的动力。雅各更开始酗酒,成天用酒精麻醉他痛失孩子的痛苦,“你一定要照顾剩下的弟妹,阿巴斯(Abas)和比比(Bibi)”。

“我知道。”那时的葡萄早已成熟,娶妻生子,在吉隆坡闯荡好几年。

他是国营原住民第七电台(Radio 7 Orang Asli)的广播人“DJ马哈特”,他要为族人发声,说故事,哪怕一个月的薪水只有一百八十令吉(约新台币一千两百元)。

ASYIKfm脸书)

自ASYIKfm)

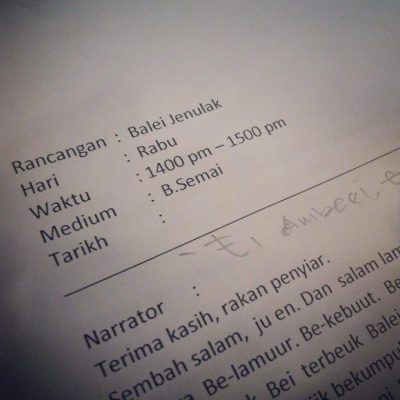

节目名称:Balei Jenulak (社旺大厅) 日期:每逢星期三

语言:色迈语 时间:下午两点至三点

—————开场白—————

Bantuk jiik abek Guruk, 古鲁,请帮助我们,

Bei hiik Be-Julak, 一起进行社旺仪式,

Bei hiik perman ruai Gamok, 一起吟唱剋魔的诗,

Bei hiik perman ruai mai gaib laluk, 一起重温旧时情怀,Bei hiik perman Je-Nulak manah. 一起啟动古老的社旺仪式。

Hiik geletak, leng-lung-lang di tangga laman, 啊,社旺的音乐在大厅里迴盪, Hiik perman ruai Gamok, 我们请了剋魔来吟诗, Hiik perman kelook peterik loi, 我们请了高山公主来唱歌,

Hiik perman ruai mai gaib laluk, 我们请了已逝之人来说话,

Re-labej, re-labooj jajah menoa, 东声西响,佔据每片大陆, Bei……! Hiik bekisar ku pangkal Balei, 来啊,我们一起跳舞吧,

Bei……! Ajar jiik ya enjen abeik guruk, 来啊,教教我们吧古鲁, Jiik Berjulak cerah e-arik~ 从晚间七点一直到清晨七点。

唸过一连串的啟动咒语,马哈特关闭了调音台的麦克风按键,再把连结卡带播放器的推子往上挪移,此时,耳边传来的是社旺古鲁 Yok Yep 的歌声,背后还能听见几个女人有节奏性地敲打着竹筒,跟着他吟唱。今天,马哈特要把马来貘的灵魂带进录音室里,让听众感受到它们在热带雨林里穿梭的步伐,以及听见它们觅食的声音。

1959年2月3日,“原住民第七电台”在吉隆坡马来亚广播电台通过短波49 米-6100千赫兹首次播出,播放时间为每天下午三点至三点半,仅半小时,使用语言为马来半岛最庞大的两支原住民语系——色迈族语和特米亚族语。后来,播放时段又从早上八点延长至晚上十一点,同时增加了嘉坤族语和特姆安族语,总共四种原住民语。而电台标语为“Moi Num Moi ”,是特米亚族语,意思为“与众不同”。

根据英国人的记载,这个电台最初的成立目的,是为了让住在内陆森林的原住民认识到国家安全的重要性,避免他们受马来亚共产主义的影响。但随着马来亚独立、马共放下武器以后,这个目的已经失去正当性,因此播放内容也逐渐变成与马来半岛十八族原住民有关的新闻信息和传统音乐,包括“社旺”(Sewang)等等。

什么是“社旺”?马来西亚国家语文出版局至今仍未写下官方诠释,没有人知道它究竟是马来语,还是原住民语。但对于原住民社群而言,这是一个与他们生活划上等号的名词。“社旺”拥有很多功能,巫师能以它治癒百病,族人可靠它娱乐日 子。“社旺”拥有很多形式,它结合了咒语、音乐和舞蹈,当巫师点燃甘文烟,在空中挥洒一把稻谷米粒,他能呼唤整座森林,让大自然的灵与族人聚集在同一个厅内。

除了“Sewang”,“社旺”还有很多种叫法,包括“Jenulak”和“Asyik”。马哈特在 1974 年从枯燥乏闷的油棕工人生活,逃进了录音室后,便和上司兼恩师 Achom Luji 一起用“声音”代替叶子和花朵,在这里架起了“社旺大厅”(Balei Jenulak)。到了 2001 年,马哈特又建议高层把电台改名为“Asyik FM”,并一直沿用到现在。

每一天,他都要访问原住民领袖和政府人员、到全国各地的内陆森林,寻找和录製已快消失的社旺音乐、写广播剧、剪辑製作节目、翻译新闻以及播报新闻等等。为了说好原住民的故事,他经常窝在图书馆里翻阅旧文献、四处采访老人家搜集资料,或存钱买书,逼迫自己要在一年内阅读四十本与原住民有关的学术书籍,因为没做好功课就踏入录音间里,如同一个人洗了澡,却不涂肥皂一样空虚。

“来,长头发那个,你又有什么意见吗?”成年以后的马哈特如愿留了一头长发,但他隐藏多时的反骨个性,似乎也从发根里溢满出来,令他的上司感到很头痛。从怀抱着远大理想的青年,到一名愤怒的中年男子,马哈特对国营电台的体制一直存有不满,他不明白,高层为何不在霹雳州安插一名色迈族广播员?为何不在吉兰丹州安排一名特米亚族广播员?为何不在森美兰州安置一名特姆安族广播员?为何不在柔佛州安放一个嘉坤族广播员?

这些州属是这四大原住民族的家乡,也是最靠近森林和族人的地方。但如今被困在钢骨森林的他们,只能每天播报无关痛痒的新闻。再来,这些原住民广播员也面临族语讲不标准,被听众投诉的困扰。马哈特曾建议高层,设立色迈族、特米亚族、特姆安族和嘉坤族,四个各别的“编辑台”,让精通族语的专家解决他们的语法问题。然而时至今日,每个族的广播员依然得在开麦那一刻,将眼前的马来新闻稿,现场转译成原住民语,让他们措手不及,错误百出。

最让马哈特失望的是,本来应该保护原住民权益和争取原住民福利的马来半岛原住民协会(Persatuan Orang Asli Semenanjung Malaysia, POASM),从来没有试图改善这个现象。尽管历代主席都是原住民领袖,但他们拿了“钥匙”、发动了“引擎”之后,不知何故都不愿踩下油门,令所有令人心烦意噪的问题,一直停滞在原点。

无人把关的后果,最终引来了马来西亚伊斯兰发展局(JAKIM)的大驾光临。 2011 年 8 月 31 日起,宗教局开通了传教电台“ Salam FM”,让它与“Asyik FM”共享同一个频道,从晚上十一点播放到隔天早上八点,每天还会准时进行五次宣礼祷告(Azan)和讲解《可兰经》条文。后来,他们更委派已经信奉伊斯兰教的原住民,各别用色迈族语、特米亚族语、特姆安族语和嘉坤族语主持“宗教提醒”(Tazkirah)。

每当原住民节目与穆斯林的晨礼、晌礼、晡礼、昏礼和宵礼相撞,广播员都得让路给“真主阿拉”,等宗教师朗诵完阿拉伯经文后,才能重新控制录音室,继续播放刚刚被中断的音乐或信息。就算原本播着的社旺音乐正好抵达高潮,刚进入节目的重点,他们也得马上切断,断掉森林的一切声音,断掉自己主持到一半的大好心情。

马哈特工作了七年,才成为国营电台的正式员工,而他在 2010 年退休之前领到的最后一份薪水,只有两千九百八十九令吉十五仙(约新台币两万六百二十六元)。这十二年里,他受尽了马来人的屈辱,当过政府的“奴隶”,做了很多违反原住民魂的事情,但与此同时,这段不长不短的广播人生也造就了他敢于发声和写作的勇气。

ASYIKfm脸书)

没有历史和文字的人

在原住民电台当广播员和主持节目的日子里,马哈特偶尔会想起母亲给他们兄弟姐妹讲故事的那把迷人嗓音和生动的模样。小时候,村里没有电视和广播这些娱乐设备,所以每个晚上,他们都会围在母亲身旁,听她用色迈族语讲神话和传说:“记住,千万别尝试背弃老人家,尤其是你的父母,要不然会被诅咒。”

“什么是……诅咒?”加利尔问道。

“若你们背弃老人家,就会受到诅咒,像叛子西淡钢一样变成石头!”当米拉说到“石头”这个词时,她故意调高音量,再搭配一脸狰狞的表情,希望可以警惕孩子,一定要孝顺父母。

“妈妈,西淡钢做了什么?为什么他会变成石头?”八岁的依玛睁大她那圆溜溜的黑眼珠,迫不及待想知道故事的来龙去脉。

“很久很久以前,有个原住民小子,名叫‘西淡钢’,他的父亲叫‘达浪’,母亲则叫‘德鲁玛’。某一天,西淡钢被一群马来人给抓走了,成为一名马来船长的手下。后来,西淡钢开始从商,渐渐变得有钱,接替了船长职位,还娶了马来公主为妻,可没人知道,他其实是一个原住民。”

米拉见孩子听得全神贯注,又继续说道:“西淡钢成为有钱人后,一直没回过村子,直到某天途径巴生河,才与久未相见的父母重逢。当时候,德鲁玛与达浪兴奋地拿出猴子肉欢迎孩子归来,可西淡钢见父母穿着缠腰布那落后的样子,便对自己的真实身分感到羞耻。他不想再当原住民,不想被妻子和随从知道他的秘密,所以他拒绝与亲生父母相认。德鲁玛在极度失望之下,只好诅咒自己的儿子,‘如果西淡钢真的是喝我奶水长大的话,请神明把他变成一块石头,’说完之后,西淡钢就和他的船一起变成了一块大石头。”

马来著名作家阿都沙末阿莫(Abdul Samad Ahmad)在 1955 年也把同一个故事,出版成马来寓言小说《叛子西淡钢》(Si Tanggang Anak Derhaka),还成为家喻户晓的课纲教材,只不过,故事里的主人翁西淡钢,是一名马来渔村的穷小子。而阿都沙末阿莫也用笔墨,将雪兰莪的“黑风洞”(Batu Cave)描绘成西淡钢变成的那块石头。

这个石灰岩在四亿年前就形成的洞穴,本来就是原住民的住所,但如今矗立在外的巨大雕像不是“德鲁玛”,也不是“达浪”,而是四十三公尺高的金色“穆如 干”(Murugan)这个全球最高的战神神像,同时也是世界上第二高的印度教神像。

原住民寓言故事变成马来人的,原住民洞穴变成印度人或华人的神庙,还有什么东西,是属于原住民的?马哈特在成年以后,逐渐意识到,这个国家的历史是由胜利者书写的,而他和大部分原住民一样,是“没有历史和文字”的隐形人。

根据英国人的记载,当年最先抵达马来半岛的明明就是矮黑人、赛诺伊人和原始马来人,接着才轮到来自印尼的“第二马来人(Deutero-Malay)”、来自中国的华人、以及来自印度的印度人。为何历史课本里面,把“马来人”描写成“原住民”、“土著”?为何这些“后来者”有勇气自称为“马来半岛的主人”?

也许是因为那个时候,真正的原住民都在森林里逃跑,担心被猎捕、被奴役、被杀害,而马来人很聪明,他们拥有文字,所以控制了历史。

翻开六零、七零,甚至是八零年代的旧报纸,完全找不到任何有关原住民的记载。他们长什么样子?对于外来者有什么想法?马哈特完全无法追溯。

以前,“原住民”(Orang Asli)并非命运共同体,例如色迈族就是色迈族,特米亚族就是特米亚族,若有个原住民在城里做坏事,那村民会说“某某色迈族人被警察逮捕了”,因为做错事的不是所有的原住民,所以不能使用“原住民”这个名词。

可那十八个族群后来怎么就接受了“原住民”这个统称呢?他们当时候的心情如何?

马哈特窝在国家图书馆里,努力地从泛黄的纸堆里寻找答案,但没有结果。

后来,聪明的马来西亚政府又将原住民的族名,统一简化成“其他族群”(Dan Lain-lain),让他们消失在官方表格和国家系统里,可马哈特不想忘记自己的根,忘记自己是谁。每当朋友问他是什么种族时,他总是一脸骄傲地回应:“我是色迈族”。

翻开马来文学作品,大部分都离不开爱情元素与传教主题,而原住民的形象经常是肮脏、丑陋和笨拙的,例如已故马来文学家依萨莫哈末(Ishak Haji Muhammad, Pak Sako)写的讽刺作品《大汉山王子》(Putera Gunung Tahan)就写道:“沙盖人

(Sakai)必须捨弃他们不好的文化,和马来人一起拥抱伊斯兰教。”

当马哈特读到这一段叙述时,不禁摇了摇头。

他不明白,马来人为何不能与原住民一起拥抱这个国家的未来呢?

Tuntut jati diri Orang Asli, 诉求原住民的身分,

Tuntut budaya Orang Asli, 诉求原住民的文化,

Tuntut maruah Orang Asli, 诉求原住民的尊严,

Tuntut ilmu Orang Asli, 诉求原住民的知识,

Tuntut itu, tuntut ini, 诉求那个,诉求这个,

Tuntut apa? “Tuntut” 诉求什么?——《诉求》

“目前大部分有关原住民的事务,都是外人写的,我希望原住民可以自己写自己的故事,说出自己的不安,”1996 年 9 月,马来人类学家旺扎瓦威博士(Dr Wan Zawawi Ibrahim)在一场针对马来半岛原住民土地问题的会议上提出,原住民应该要自己创作文学、电影、音乐和诗词等等。

他认为,“来自内部的声音”非常重要,因为一个国家的“主导话语”并不一定能反映内部的真实,相反地,“日常定义的现实”或是“底层的话语”必须时时刻刻与“权威定义的现实”做出对抗。

旺扎瓦威抨击,在西方殖民者眼里,所有的非西方国家即为“东方”,而这些地方都是“缺乏文明”的,因此在白人的笔触下,原住民或土著经常被标籤为“懒 惰”、“宿命论者”、“容易向命运低头”以及“反对建设”等。

然而,很多人不知道的是,“人类学”本来就是西方帝国主义产生的一套学科系统,目的是为了纪录他们统治的族群“资料”和“知识”。

他指出,正是这种“功能主义视角”,让原始社群始终成为被研究的对象,包括强调他们传统的生活型态,却不提及他们被殖民的后果与改变,也不写他们反殖民的历史,彷彿所有被研究的对象都是“没有主动权的物体”。

旺扎瓦威这一席肺腑之言,讲得铿锵有力,打动了现场一名年轻人的心,会议结束以后,马哈特走进了他的办公室,将一份礼物交给了对方,并说道:“博士好,我这里有八篇有关原住民的短篇小说选集,不知道可以出版吗?”

这一疊手稿涉及的题材非常广,包括了部落女权、生活型态、土地纠纷、男女关系、权力斗争、边境议题、债务问题以及传统文化等等,而它们都推向了同一个主轴,那就是原住民如何面对全球化,并在国家的转变中寻找自己的身分认同和存在。尽管原住民学术领域早已存在许多杰出代表,包括 Itam Wali、Bah Tony、Long Jidin、Juli Edo 和 Achom Luji 等等,但他们写的大多为学术文章。马哈特与众不同的地方在于,他选择了文学。

在马来西亚,大部分文学作品都是马来作者写的,他们通常只会描写马来人的故事,就算偶尔会触碰原住民题材,也都带有根深蒂固的刻板印象与错误诠释,因此马哈特的出现,正好填补了这个空缺。

2001年,马来西亚首部原住民文学作品《诉求》(Tuntut)就此诞生,让国内外的人类学家首次接触到来自马来半岛原住民的“内部声音”。

初出茅庐的马哈特,得到的版权费只有800令吉(约新台币5500元),但他并不介意钱的多寡,因为他唯一的目标是夺回原住民的话语权——不管原住民是 蠢、是笨、是丑,还是穷,原住民自己说了算。

大声呐喊吧

“Jeritlah sekuat-kuatnya supaya ada orang yang mendengarnya. Kamu sakit.”

“大声呐喊吧,好让他人知道,你在那,你在痛。”

原住民没有历史,那就找回来;原住民没有文字,那就写出来。

《诉求》出版后,成功在马来文坛引起骚动,许多作家和学者纷纷买上一本,一睹为快。他们想认识马哈特、想看一眼马哈特、想和马哈特说上一句话,想知道这个来自偏远森林、学识浅薄的原住民男子,到底有何过人之处?

后来,马哈特又接连出版了《桑奇之战》(Perang Sangkil)和《奴隶》(Hamba)这两本根据原住民口述历史改写的文学小说。

其中,在《桑奇之战》里,马哈特不断以“内陆人、原始人、森林人、山上 人、野生人、上游人”这些人类最原始的称呼,去强化自己的族人和其他原住民的身分认同,并让他们与马来人/印尼人、华人、印度人和英国人这些“外来者”接触,透过描写各种猜忌、愤怒和困惑的内心戏码,去重现原住民的集体恐惧。

这段国家不愿承认、政府刻意隐藏的黑历史,原住民读了非常有感,但马来读者这回却生气了。

有一派人感到生气,是因为他们不相信,马来人的祖先曾对原住民做出“奴 役”这种不人道的事情。他们认为,马来人和原住民形同手足,大家都是这个国家的“土著”(Bumiputera),怎么会自相残杀呢?

事实上,20世纪初期的马来亚(如今的马来半岛)社会,出现了一个从梵文借来的词彙——“Bumiputera”,意思为“土地之子”或是“土著”。

这个词,在马来亚独立以前,就一直被马来政治菁英使用,为的是传递一个讯息:“马来(西)亚是‘土著’的马来(西)亚。”

但是,谁能自称或被归类为“土著”,仍备受争议。

这个词彙即没有在宪法中被清楚阐明,界定也含糊不清。直到1969年5月13日,马来西亚爆发了以马来人和华人为主的“五一三种族衝突事件”,时任首相敦拉萨(Tun Abdul Razak)为了缓解国内紧张的族群关系,以及安抚马来人在经济上处于弱势的不安,才顺势为“土著”一词建构了新定义:自此,马来人、东马原住民和马来半岛原住民的身分被綑绑在了一块儿。

当时,敦拉萨颁布了《新经济政策》,赋予“土著”特别权利,让他们在教育、就业与房屋买卖时,拥有优先权和更多机会。

然而,据被誉为“土著袈裟”的《马来西亚联邦宪法》第153条文:“马来西亚最高元首有责任保护马来族与沙巴州和砂拉越州的原住民的特殊地位,以及其他民族的合法权益”,却没有使用“土著”这个字眼,只点出了“马来族”与“东马原住民”,未见“马来半岛原住民”的踪影。

这种模凌两可的定义,不断遭人诟病,甚至有人直接点出,在许多马来政治人物眼里,“马来半岛原住民”的存在是令人讨厌的,因为这不但会暴露马来人是印尼“移民”的真相,也会破坏他们誓死捍卫的特权。

时至今日,马来半岛所有原住民仍称马来人为“Gop”,而非“Melayu”,就足以推翻两者本是同根生的说法。什么是“Gop”?翻开国家辞典是找不到任何注解与例句的,但英国人类学家Ivan Tacey将它解读成“外来者”和“局外人”的代名词。

在一些原住民族语里,“Gop”还有一个特别的意思,它指的是在河里“捕捞”鱼虾的动作。

根据嘉户族的口传历史,由于马来人初次抵达这片土地时,请求原住民收留他们的手势与“捕捞”非常相似,都是两手摊在眼前上下摆动,所以原住民的祖先便称这群语言不通的人为“Gop”,并一直沿用到现在。

为了捍卫马来人的特权,马来西亚政府当然不希望这段真实关系曝光。

在1973年10月6日的一场会议上,有官员甚至一度建议把“原住民”(Orang Asli)这个名称,改成“老兄弟”(Saudara Lama),但却被原住民社群给拒绝了,因为他们不想要和马来人称兄道弟,到最后丢失了自己的身分和权益。

马哈特心想,那些扬言要把他控上法庭、让他吃牢饭的马来人,或许只热衷于阅读马来爱情故事,喜欢那种娶三妻四妾的狗血剧情,或只爱看伊斯兰教救赎世人的篇章,从来没挖掘英国人留下的文献和聆听原住民的声音,直视那血淋淋的真相。

当然,还有一群开明派马来人,对马哈特勇敢说出历史原貌感到敬佩。他们甚至鼓励马哈特加强笔触,把原住民在那个时代的血与泪,大胆地用文字挥洒出来。例如,知名马来舞台剧编导兼导演希山慕丁莱益斯(Hishamuddin Rais)便抨击他力道不够,依然困在奴隶的灵魂里面,应该用原住民的精神来书写,别再被马来人禁锢了。除了揭开族人的伤疤,将它们赤裸裸地摊开在阳光底下,马哈特也把自己错综复杂的家族故事编写成《我们》(Kami)这本书,挑战以第一人称视角,让已故的父亲雅各和母亲米拉重新“活过来”,诉说自己的陈年往事和祖先流传下来的故事。

尽管曾遇上不良出版社,让马哈特一分版权费都拿不到,但他仍坚持继续写作,继续大声呐喊,以便他族能看见马来半岛原住民的身影,听见他们微弱的声音。他写《最后的职位》(Pos Terakhir),试图套入自己的灵魂,以“马哈特”之名塑造了一名于七零至八零年代,在原住民事务局工作的色迈族男子,写他在政府机构与原住民部落之间徘徊的故事。

他写《小人物》(Orang Kecil), 描述原住民习俗地被贪婪的资本家夺走后,那些选择勇敢抗议的人为何被挨批让族人蒙羞,选择静默的人却被视为“好孩子”。他写《鲁达亚鬼》(Ludaad),重建1948年至1960年马来亚紧急状态期间,三万名原住民支持马共对抗英殖民政府,最后却与族人自相残杀的故事。

在色迈族传说里,鲁达亚鬼通常住在大石头或腐烂木头的隙缝里面,它们的外貌神似一名四五岁的孩童,经常成群结队,步伐快如闪电,在森林无处不在。

由于巫师是唯一一个可以看见鲁达亚鬼的人,因此有的巫师会“收服”鲁达亚鬼,使唤它们用吹筒攻击敌人,让他人生病。

马哈特笔下的“鲁达亚鬼”和原型不大一样,书里的“鲁达亚鬼”指的是马共成员以及那些支持马共,成为傀儡、小弟和跟班的原住民。他们擅长变脸,杀人不眨眼,美其名是一起对抗英殖民政府,但最后,原住民到底得到了什么?

也许只有一包盐,或是一支烟。

马哈特绽放出的文学之花,是在求时期就播下的种子。

年少的他喜爱阅读,也曾写过一些文章,但基于父亲不鼓励他创作,家里又没有书柜或桌子,所以他只能将那些偷买回家的书本,统统藏在厨房里的面粉袋。

若不幸被母亲发现的话,这些“精神养分”便会沦落为榴梿树的肥料。

“好的事情也好,坏的事情也罢,别写出来比较好。”从小到大都扮演好“长子”角色的马哈特,在成年、搬离森林以后,第一次忤逆父亲的意愿。

尽管知道自己的学历不够格,写出来的文字空洞、乾燥、乏味,宛如一片奄奄一息的土地,没有绿叶与硕果,但马哈特想要写作,想成为一名作家。

他深知,马来半岛原住民仅佔这个国家不到百分之一的人口,若他不开始提笔的话,那要等到什么时候,原住民才会开始写作?

就这样,马哈特从黑发一路写到白发,然后在写了二十年后发现,自己依然是马来西亚唯一一个原住民文学家,而曾经阅读他作品的原住民,更是寥寥无几。

原住民为何都不阅读,都不写作呢?

马哈特依稀记得,自己曾在国家艺术学院(ASWARA)办过几场书评活动,却从来不见原住民的身影。

他感到好奇,许多原住民青年的学识背景都比他高,可就是没有兴趣说故事,就连小地方的历史记载都没人愿意写,好似所有族都已经绝子绝孙一样。

至于他自己的四个孩子?

马哈特一想到这儿,就叹了一口气,不知道他们是否是“中国製造”(Made in China)的。

第四个名字

“山上的沙盖峇峇(Sakai Baba)又过年了!”每年的华人农曆新年,住在依容原住民村脚下的马来人,都会说同一句话。他们不知道,这群原住民为何会庆祝华人节庆,感觉有点像马六甲和槟城的“峇峇娘惹”(Baba Nyonya),却又不太一样。

在迎接兔年的前一个早上,天空下起了滂沱大雨,让原本应该在早上九点进行的祭祖仪式,耽搁了半小时。

随着族人撑着雨伞,将马来滷面、白色三蒸酒、香菸、真栳叶、槟榔、石灰 粉、中国柑、啤酒、烧猪、三角标止痛退热粉,还有年年必有的年糕,放置在祭祖小屋的长方形桌檯上,负责仪式的阿叶(Ah Yap)也赶紧在炉坛上插下几根红色蜡烛,让所有留着何亚海血统的子孙们,点燃他们手握的“香”。

已经七十岁的马哈特穿着一袭深红色唐装,一边拿着香火喃喃自语,一边观察身旁这些横跨了八、九代的家人——他们有的参杂了印度血统,变成了印度人,膜拜穆如干神;有的参杂了马来血统,盖起了秀发,变成了穆斯林;有的保留了“沙盖峇峇”的血统,即是原住民,也是华人,但却信了耶和华,躺入了主的怀抱。

马哈特已记不清自己在什么时候也变成了基督徒,好像每几年都会被信奉基督教的妻子和亲友带去教堂洗礼一次,如同更新路税一样,但他始终看不见那道圣光。

“祖父祖母、爷爷奶奶、爸爸妈妈,我是阿叶,新的一年……到了,这是子孙们为你们……的飨宴,请好好慢用,也请在……里继续保佑……,让我们平安无事,……顺利。”暴雨砸落下来的声音,打在阿叶的雨伞上,让他的祷告声听起来如同电视机的杂讯,而何亚海的坟墓,在经历了无数个风吹雨打后,早已倒下并陷入土里。上面的字迹模糊不清,读不出任何汉字,看起来更像一堆程式乱码。

祈祷仪式结束后,何亚海的后代便将一根根香火插在炉坛里,闭上眼睛,双手合十,说出新一年的愿望。接着,一众人再撑起雨伞,移步到祭祖小屋旁的石砖火 炉,将折好的金纸银纸一张张丢进里面燃烧,烧给何亚海和其的祖先。

珂摄)

傍晚时分的依容原住民村,雨终于停了。

每家每户都挂起了红灯笼和红春联,尽管他们看不懂,也不明白何谓“春满人间百花吐艳,福临门厅四季常安”。至于那些肤色偏黄、黑、褐的孩子,则纷纷穿上红彤彤的衣服、旗袍或唐装,在村里跑来跑去,挨家挨户地讨红包。他们一会儿放烟花,一会儿燃炮竹、一会儿又把“风火轮”丢在地上燃烧,让它进行360度旋转。

当黑夜降临,五彩缤纷的火光却照耀了整个村子的上空,小孩的嬉闹声与无间断的炮弹声传遍山谷、小溪、油棕园,也传到了马哈特的耳根。

此时此刻的他,正坐在屋里的书桌前,不为所动地写着最新一本着作《我们是来自同一棵树的嫩叶与老叶》(Kamilah daun-daun hijau tua dan muda daripada pohon yang sama),内容关乎依容原住民村的过去、现在和未来。

他一边提笔,一边感慨,原住民有很多历史没有被好好记载,很多故事没有被保留。他想起小时候,外公梅格(Aki Megat)教他巫术时,敦促他只能用大脑或用心记,不能写下来,因为写了就不灵了。外公还告诉他,只要喝下一杯咒语水,就能把咒语给统统记住,但马哈特还来不及喝到传说中的“那杯水”,外公就先死掉了。

如今,村里已经没有巫师(Tok Halaak),只有“谷歌大神”(Google),族人生病不再靠社旺仪式治病,而是用手机上网查询该吃什么药。

色迈族的传统乐器也慢慢走入了历史,曾是小提琴乐手的外公梅格,因为嫌弃马哈特没有音乐天赋,不愿意把传统歌曲传授给他,所以现在没有族人会拉小提琴或演奏传统音乐了,他心想,那个藏在外公小提琴里的灵“Nabi Daud”应该也不见了。

以前的年除夕夜晚,依容原住民村的村长会在住家门前架起一个大舞台,号召全村人一起跳原住民社交舞(Tarian Joget),每个女人都会打扮得花枝招展,像“社交公主”(Puteri Joget)一样,在小提琴、击咚鼓(Gendang)、锣(Gong)、口风琴(Harmonica)和哨子笛(Serunai)的伴奏下,等待男人来邀舞。至于长辈们则会吟 诗、唱歌,与全村人一起大喝啤酒,一直欢腾到隔天太阳出来,迎接新的一年到来。

这样的场景,套用在现在式,其实没有太大差别,原住民社交舞和啤酒依然是华人农曆新年的必备,只不过,所有传统乐器都变成了电子吉他,所有的传统诗词,都变成了时下的流行乐。

自马哈特患上糖尿病后,就不敢再碰一滴啤酒了,因为每个月仅领着1000令吉(约新台币6900元)退休金的他,还有个生病的妻子要照顾,不能过得太放肆。

但日子过得再苦、再穷,还是要写作。

他想起那些和父母一起埋进坟墓的原住民神话,想起四个没有缘分的弟弟妹妹,想起来不及传授巫术给他的外公梅格,想起那个素未谋面的华人祖父何亚海。他想起偶像、印尼著名作家普拉姆迪亚(Pramoedya Ananta Toer)说过的一句话:“书写是一种勇气,无论一个人的学术背景有多高,一旦他不书写,就会被遗 忘。”他明白,这些故事若不写出来,就一定会被世人遗忘,所以就算只有一个人,他也要写,为原住民而写,为色迈族而写、为他的华人血统而写,为他的后代而写。

当他写到第204页时,他在稿子末端写下了自己的四个名字——“我是马哈特、葡萄、没用的孩子和阿奇亚(Akiya)。”

在色迈族语里,“Aki”是“祖父”的意思,而“Akiya”是何亚海的孙子当年给他的称呼。葡萄呱呱坠地之时,何亚海早已过世了,但每当他站在庭院里望着水中倒影时,都会暗自地想,祖父是否也长着同一张脸庞,留着同样的直发?

那个“没用的孩子”长大了,他成了一名父亲、祖父和曾祖父,而他想用“阿奇亚”这个笔名延续祖先的生命,用文字描绘出那棵孕育出无数嫩叶与老叶的大树。虽然承载着童年回忆的那一片森林,早已变成没有生机的油棕园,但唯独那棵家族之树,不能被遗忘。

ADVERTISEMENT

热门新闻

百格视频

ADVERTISEMENT