冯以量用绘本诉说生命教育 温柔接住丧亲孩哀伤

(吉隆坡7日讯)“请问你相信有天堂吗?”

在绘本《亲爱的外婆》推介会现场,一位母亲替她那害羞的孩子向作者冯以量提出了这个问题。

一句童言,让在场的人都不自觉扬起嘴角。

冯以量答道,“虽然我没去过,但我和你一样相信有。”

面对临终或亲人离世,孩子的哀伤往往被搁置在大人的世界之外。

“孩子的哀伤并非不重要,只是常被摆在不那么紧急的位置;但我希望,每一个孩子的失落与哀伤都能被温柔地接住。”

正是这份觉察,让冯以量在社工服务中尝试拿出绘本与丧亲的孩子共读,陪伴他们安放被忽略的情绪。

在这过程中,他渐渐意识到——“原来绘本可以代替孩子说出深藏心底的话语。”

这在冯以量心中埋下一颗种子,也成了本次绘本《亲爱的外婆》的缘起。

《亲爱的外婆》开展生命对话

《亲爱的外婆》是一本以孩童丧亲关怀为主题的绘本,由临终关怀推动者冯以量和插画家衣谷化十联合创作,由衣谷化十和女儿安安共同绘图,以细腻的文字和天马行空的插画诉说着一段关于“思念”与“爱的延续”的故事。

封面上写着绘本最核心的主题——“请温柔地接住每一个小孩的失落与哀伤”。

这是孝恩集团出版的第一本绘本,期望能够以此成为陪伴孩子理解情绪、感受失落及学习表达的起点,并成为大人与孩子之间开展生命对话的桥梁。

三代女性串联找回爱的延续

故事的主角是一位面对外婆离世的小女孩,她在回忆与不舍中,慢慢学会面对失落,并找回爱的延续,带领读者踏上一趟关于告别、思念与理解死亡的旅程,也成为一处能够温柔安放情绪的港湾。

冯以量希望,故事能够由“外婆”、“母亲”和“女儿”三代女性串联在一起,并由此展开了创作。

他特别提及书中一幕,当小女孩在梦境中与离世的外婆告别时,她在现实中正被母亲紧紧地拥抱着,这象征着小女孩终于能够好好面对亲人的离世,同时她心中的情绪也有被稳稳地接住。

“这就是我心中最理想的画面。”

每个告别都是一种连结

推介会上,冯以量说,书中的每个场景其实都是一种告别,而每一个告别,也都是一种连结。

他打开其中一页解释,绘本的左页代表过去,右页代表现在,随着一页一页地翻阅,读者也能随之向未来前进。

“所谓生命教育,无非是‘生死两相安,生死两无憾’。”

勿过度美化丑化死后世界

绘本最后藏有一个“彩蛋”,那是写给大人的,是冯以量的自序。

他列出10个建议,提醒大人可以如何接住孩子的哀伤。其中,他特别警惕“不要过度美化和丑化死后的世界。”

“有些家长会告诉孩子,逝去的亲人去了一个最好的地方,却反而导致孩子对死亡心生向往。”

关注孩子承受力适时引导

冯以量也提醒,在面对丧亲时,除了接住孩子的哀伤,也要注意孩子是否有能力承受大人的哀伤。

“如果是彼此接住对方的哀伤,那就是爱,但不是每个孩子都有能力接住大人的失落与哀伤。

“有时候,当一个孩子失去父亲,所有人都告诉他要好好照顾母亲时,这份爱就成了承诺,当爱变成承诺,孩子就会很辛苦。”

他还指出,有时,孩子在丧礼上可能因为新鲜感而表现得像在游乐场,大人可能会觉得他们不懂事,但其实他们只是不知道。

“大人可以引导孩子通过画画的方式传达思念,让他们参与,而不是一味将孩子排除在外。”

家长可求助专业辅导员

他也提醒,有些孩子的哀伤藏得很深,或到达废寝忘食,影响身心运作的程度,这时他建议家长可以寻求专业辅导员的协助,而不要忽视这一现象。

他亦强调,家长不应把绘本当作“工具书”,意图通过绘本将某些想法强加于孩子身上,因为绘本没有标准答案,应让孩子用自己的方式来解读。

汪美玉:死亡是精神延续

在阅读《亲爱的外婆》时,许多细节都让汪美玉产生强烈共鸣,仿佛在说着她的故事。

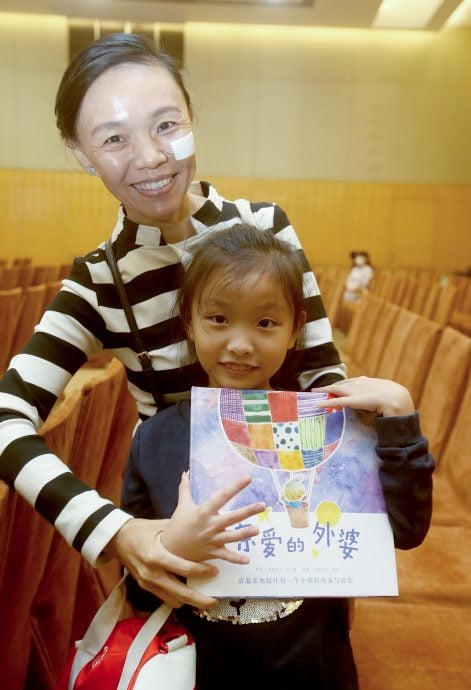

她带着11岁女儿在参与作者分享会后表示,“无论是百家被还是妈妈的味道,都让我倍感亲切。”

去年9月,母亲骤然离世。她坦言,虽然没有留下任何话语,但她并不觉得遗憾;对她而言,死亡是一种精神的延续。

传承善行走出丧亲痛

“妈妈把‘善’的精神留给我们,我也要传承给女儿;这份精神,是我们之间的连结,因此我至今都不觉得妈妈离我很远,因为我在每个善意的行为里都能看见她的身影。”

她的女儿与外婆感情深厚,汪美玉选择不将女儿排除在外,而是在彼此扶持和陪伴中走过伤痛。

“一路走来,我没有刻意教她什么,而是让她自己慢慢感受。”

她想让孩子从小就能慢慢理解,死亡不是终点,它可以是另一种陪伴的方式。她希望女儿也能像她一样,当有一天必须道别时,也能好好走过丧亲的过程。

方柔棋:让孩子理解生老病死

47岁的方柔棋,是冯以量的“铁粉”,这次她还携8岁女儿参与了分享会。

“我想让孩子知道,生命总有终结的一刻。”

她说,自己的外婆已离世,而母亲——孩子的外婆——仍健在,她常和孩子提起与外婆的回忆,并认为这是让孩子理解“生老病死”的方式之一。

对于死亡,她认为应该允许孩子悲伤,并且陪伴他们度过。

“不要总说‘不要哭’、‘不要伤心’,而是陪着他们慢慢理解情绪,走出失落。”

她会带孩子画画、阅读、散步,依据孩子当下的情绪反应,提供不同的支持。

“孩子的情绪只有他们自己最清楚,我们无法以大人的理解去评断他们的感受。”

她也表示,女儿喜欢昆虫,因此她也借由观察昆虫的死亡,引导女儿思考生与死的课题。

黄思汉:互理解关爱处理悲伤

同样作为冯以量书迷的雪兰莪州行政议员黄思汉也特意携孩子出席推介会。

他认为,该绘本之所以特别,在于它不仅关注成人的悲伤,也照顾到孩子的情绪。

“我们希望孩子能够健康快乐地成长,不希望他们因为亲人离世而无法走出悲伤或背负一辈子的阴影。”

在翻阅绘本、聆听分享之后,他最大的感触在于认识到每个人都有自己面对悲伤的方式。

“不能强求孩子用大人的方式处理悲伤。”

他强调,真正的支持,是彼此理解、互相关爱,而非灌输与强迫。

他特别认同分享会中提到的开放式解读,“孩子不需要标准答案,他们需要一个空间,慢慢去感受和想象。”

热门新闻

百格视频