【禁书现象 / 01】禁书真的禁得了吗?

年初,内政部颁布禁令,将三本国内外书籍列为禁书。一个月未过,内政部与警方接连造访文运书坊(Gerakbudaya),“例行公事”搜查巡逻,引起关注。4月,内政部再列两本刊物为禁书。

ADVERTISEMENT

事实上,早在去年年末,已传内政部有意修订《1984年印刷与出版法令》(PPPA),扩大出版品定义,纳入数码与电子内容。内政部长赛夫丁也表明,政府将会征询所有利益相关者意见,才提呈法令修正案。加大管控力度,是否真有必要?监管与捍卫自由的两难平衡,怎么拿捏才好?

禁书,是从古至今从未间断的有趣现象。它真的禁得了吗?它又是在禁什么?

报道:本刊 李淑仪

摄影:本报 苏思旗、陈启基、黄冰冰、林明辉

1. 禁书风气更严谨或更宽松?看看数据怎么说

在马来西亚独立以前,已经出现禁书案例。其中一本最早列为禁书的书籍,是由已故马来文学家Pak Sako在1937年发表的小说《Putera Gunung Tahan》(大汉山王子)。这是一部反殖民的讽刺小说,在当年由英殖民政府查禁。

一如《印刷与出版法令》存在在国家独立以前,是英殖民遗留的产物。国家独立以后,这项法令从未消失,持续用来管制印刷与出版活动,成为民间眼中的“恶法”之一,不时可以听见要求废除的声音。

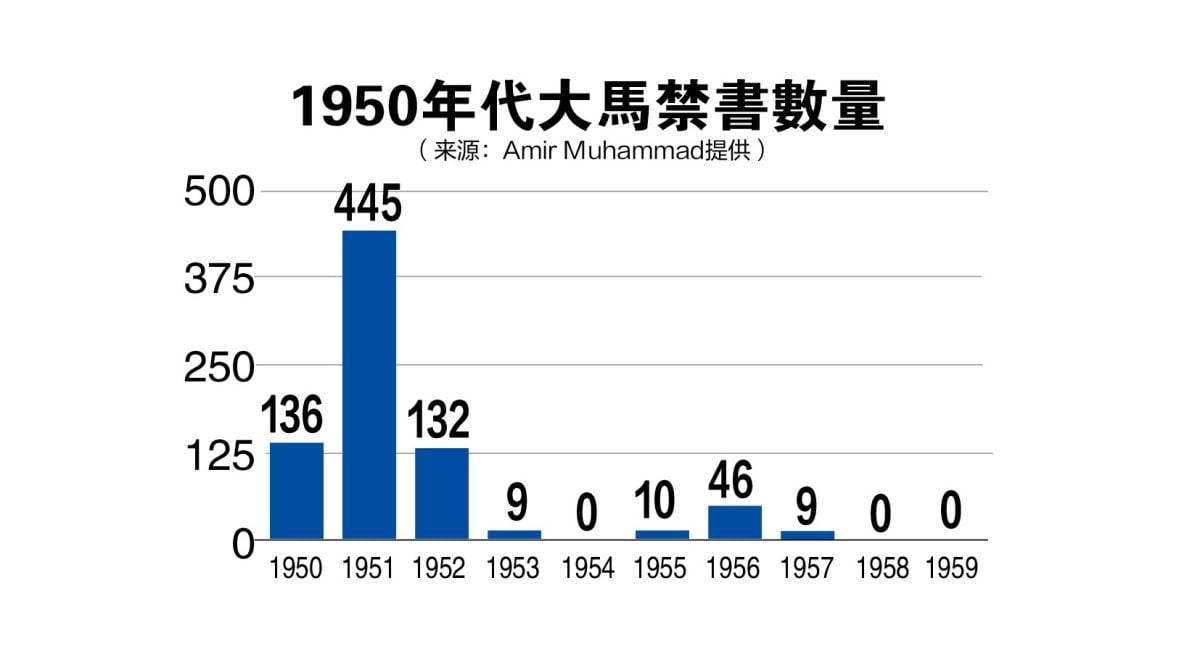

根据内政部官网名单,从1951年至2025年3月,列入禁令的印刷品洋洋洒洒,多达3168个条目。独立出版社Buku Fixi创办人Amir Muhammad简单统整这些条目,有两个时间段特别引人注目——

50年代禁书多涉及共产主义

先是聚焦1950年代,那是国家独立前后的过渡期。从图表可见,禁书数量的曲线在1951年划出高峰,多达445本。这些书籍大多以华文书写,题材多是涉及共产主义,无疑与彼时英殖民政府的反共行动息息相关。

往后数十年,这波涟漪持续扩散。文运书坊创办人张永新记得,在他升上中学的六七十年代,校内有同学自组学习小组,悄悄传阅不少课外书籍,其中也包括一些带有革命思维的禁书,如《钢铁是怎样炼成的》《牛虻》等等。“在那个时候,有人因为阅读《共产党宣言》,被警察抓到的话,是有法庭审判,要坐牢的。”

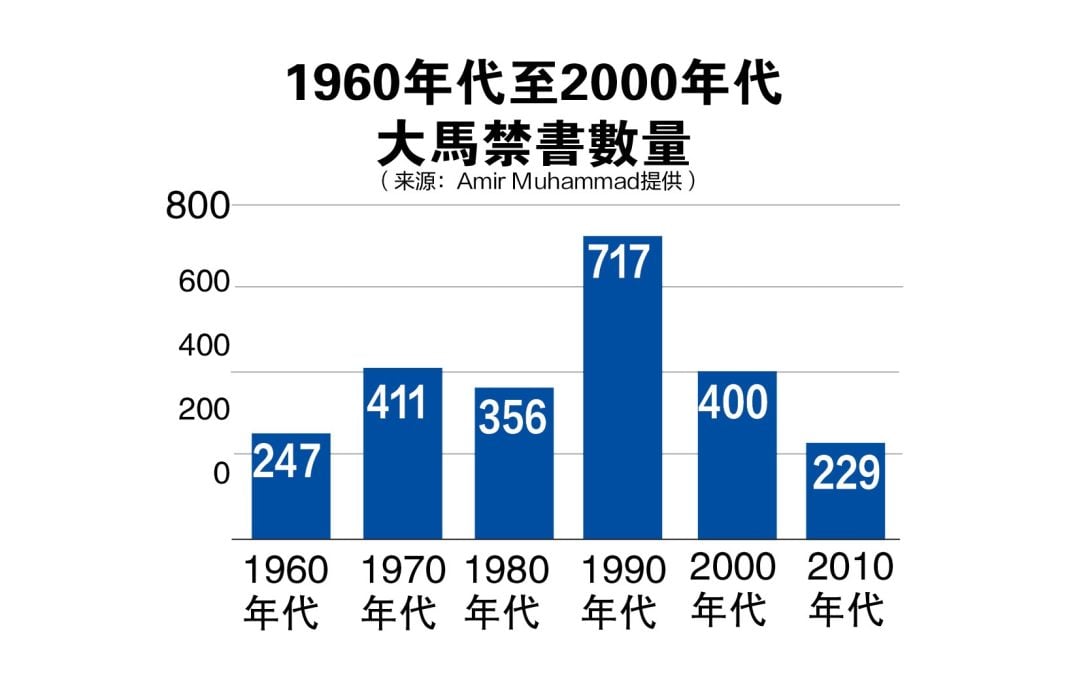

第二个特别的时间段,落在1990年代。若以十年为区隔,相比其他时期,90年代的禁书数量剧增,多达717本。

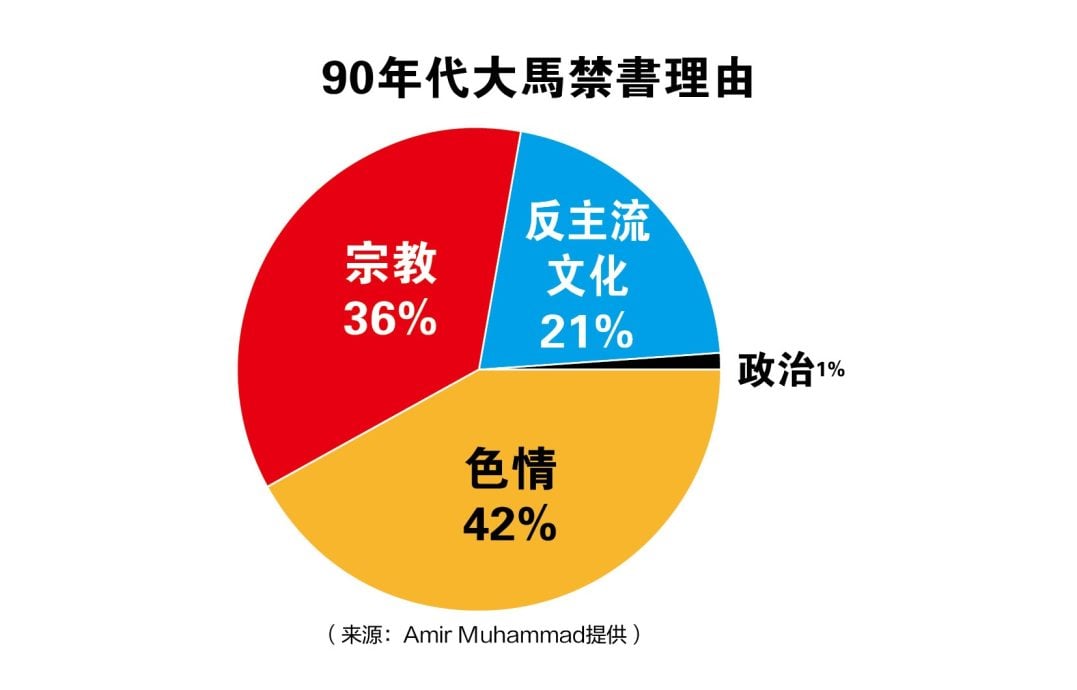

内政部网页罗列的禁书资料,仅是涵盖书名、语文、作者、出版社和印刷商。从中可以得知的是,大多数查禁的华文书与英文书属于进口书。再从书名大致推敲,来到90年代,禁书理由最常见是涉及色情(42%)与宗教(36%)内容,反观在政治与种族和谐方面,似乎没有构成太大困扰,包括触碰共产主义的禁书数量也已大幅减少。

剧作家兼研究学者Ann Lee补充,90年代禁书数量不成比例地高,异端组织奥尔根(Al-Arqam)的兴起是其中一个因素。

随年代更迭 数量逐渐递减

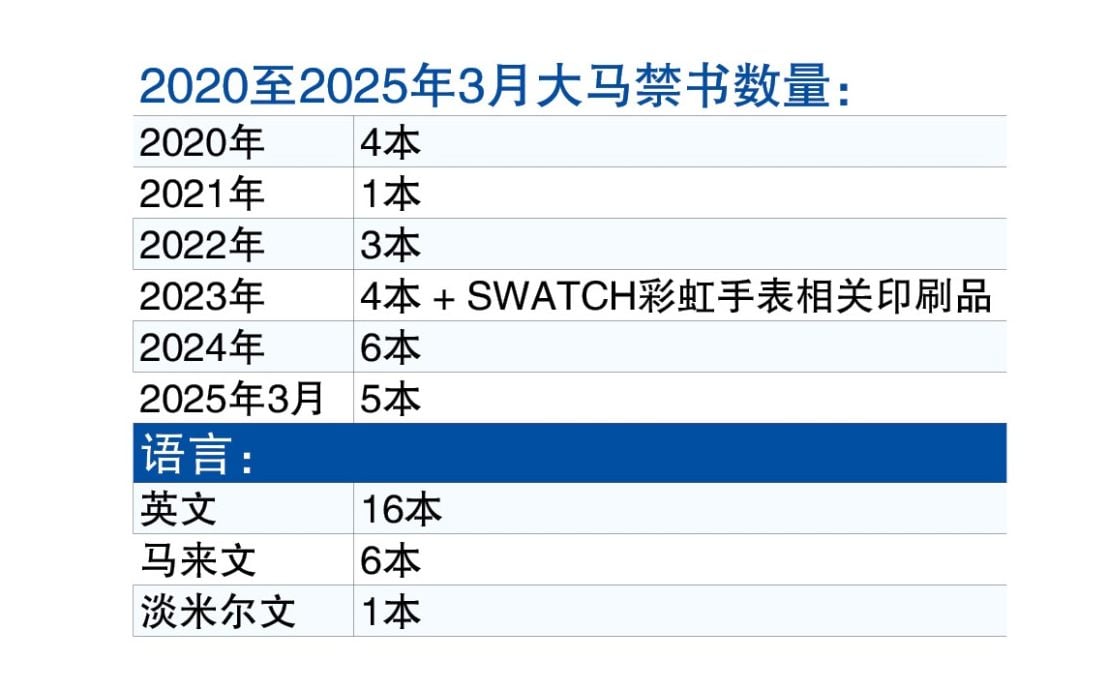

90年代以后,实际上,禁书数量一直呈现递减趋势——2000年代有400本,2010年代则有229本;迈入2020年代,过去这5年多,政府在《印刷与出版法令》下,一共将24个印刷品(包括SWATCH彩虹手表)列为禁物,其中11项明显触碰性少数群体(LGBT)的课题,成了近几年占比最大的禁书题材;其他禁书题材还包括宗教内容、色情描述,或是以性相关的字眼命为书名,内容实则是在嘲讽时政。

纵观大马禁书风气的演变,从数量来看,爪牙似乎已有松开,可尤其在性少数课题上,却咬得前所未有地紧。

当年在学校一度离禁书很近,大半辈子以后,张永新转身成为出版与书店业者,并在2020年接获通知,由文运出版的《Gay is Okay! A Christian Perspective》(同性恋没问题!一位基督徒的观点)列为禁书,“所以你看啊,关于禁书这件事,几十年不变,法令还是没有变。这是一个值得思考的问题。”

2. 禁书攻防战:一场暧昧不清的华尔兹

《1984年印刷与出版法令》亦称第301条法令,在1987年修订后,加入第7(1)条款——“管制不受欢迎出版物”,授权内政部长查禁任何可能危害公共秩序、道德、国家安全、外交关系或国家利益的出版物。持有、出版、销售、发行、复制、进口或印刷违禁读物,若罪名成立,可判最高3年监禁、2万令吉罚款,或两者兼施。

张永新:书被禁后可去法庭挑战

在马来西亚,张永新解释,出版书籍只须申请ISBN(国际标准书号),无需特别申请准证。“但是,你出版以后,政府可以来禁。”禁书的官方理由,往往简短而模糊,不会明确指出有问题的篇幅或段落。“它说有损道德,是什么道德?由谁定义?这些东西很难说。”不过,收到禁令后,“出版社或作者可以去法庭挑战。”

2022年,高庭宣判《Gay is Okay! 》解禁,裁决后来又被上诉庭推翻,该书作者欧阳文风与文运出版社已向联邦法庭提出上诉,法律程序目前仍在进行中。

不是没有过成功案例。

2025年3月,漫画家梅志民成功挑战禁令,他的漫画《When I was a kid 3》(当我还是小孩3)在高庭宣判下解禁。更早以前,由伊斯兰姐妹组织(SIS)出版的《Muslim Women and the Challenge of Islamic Extremism》(穆斯林妇女和伊斯兰极端主义的挑战),以危害公共秩序为由遭查禁,后来成功在2010年通过司法程序解禁。

可是,法律诉讼耗时费力,不是每个人都能挪出额外的心神去应战。

2作品被禁 Benz Ali不挑战禁令

今年颁布的禁书列表里,马来作家Benz Ali的著作《Koleksi Puisi Masturbasi》(自慰诗集)名列其中。这是他第二本被查禁的作品。问他可曾想过挑战禁令,他说,金钱时间都是成本,不容易的。“目前他们只是查禁,没有更多的骚扰动作,对我来说就ok了。”

有趣的是,发生在张永新和Benz身上的案例,书籍出版与查禁的时间,中间均是相隔了好几年。这是为什么?

3. 审查制度第三方:“禁”的政治语境

直至截稿,仍未获得内政部出版物管制组的回复,详细得知一本书的查禁是如何拍板定案。

而张永新有他的猜想和观察。

“《Gay is Okay!》在出版7年后才禁,不知道是不是执法人员在空闲时翻查目录,看到好多年前有本书书名有‘gay’的字眼,所以采取行动,突然就禁了。有时是有人报警或炒作,像我们有一本《重生:新马来西亚的改革、烈火莫熄与新希望》,有人报警说封面侮辱国徽,很快就有行动,不用等7年。”

一如《When I was a kid 3》的查禁,正是发生在印尼非政府组织在大马驻印尼大使馆外聚集抗议之后。

Ann:审查制度带有表演性质

在官方审查与自我审查以外,Ann也提及参与式审查(participatory censorship)的概念,“这个概念相对新颖,大众会在社交媒体投诉,是言论自由的一种讽刺结果,”她认为,真实情况复杂得多,不能单纯归咎于来自权威的审查机制。“如果有人报警,激起舆论火花,事情便成定局。”来自公众的审查之所以奏效,因为审查制度本是带有表演性质的行为,“我们都知道这是关乎权力和掌控,我们需要演示,谁有权力谁没有权力。”

Ann引用马来亚大学退休教授Susan Philip的观察,“比如像是已故本地剧场导演Krishen Jit也说过,每次临近大选,禁止这个那个的行为都会达到高峰,这就像是一种道德的健身运动,你必须去举起一些‘哑铃’,展示你有多么纯洁与干净。”

黄麒达:禁书更像是一种政治表态

落到大马当前的政治现况,辩论人黄麒达直说,在网络时代,禁书其实没有太大效果。他分析,“这更像是一种政治表态,在绿潮兴起后,通过禁书,展现自己有决心去竞争保守。”在他看来,“禁书不是做给原先就会读这本书的人看,相反,它是做给没兴趣读这本书的那群人看。”

“禁”的行为如何展现,黄麒达说,也关乎当权者如何想像自己的权力,以及民众如何想像政府可以拥有怎样的权力。“政府是不是天然把自己想像成它有这个查禁的权限,当然这也关系英殖民政府遗留下来的框架。政府其实也可以想像自己没有这个权限。”归根究底,“政府如何思考自己的权限?”

关于书籍审查制度,我们还可以有怎样的想像?

相关稿件: 【禁書現象 / 02】审查制度是阻碍也是激励

ADVERTISEMENT

热门新闻

百格视频

ADVERTISEMENT