【禁书现象 / 02】审查制度是阻碍也是激励

“之前,我常这么说,审查制度有点像是跳舞,”在你来我往之间,捉摸彼此的气息和步履。“但现在我想更改比喻。因为当我越是深入了解,我越不知道怎么描述它。”Ann停顿良久,“有点像是天气系统,也许你可以某程度改变气候,关掉出版社,关掉报馆,营造一个更黑暗阴郁的环境,但在任何时候你都无法全然掌控所有决定气候的元素……”

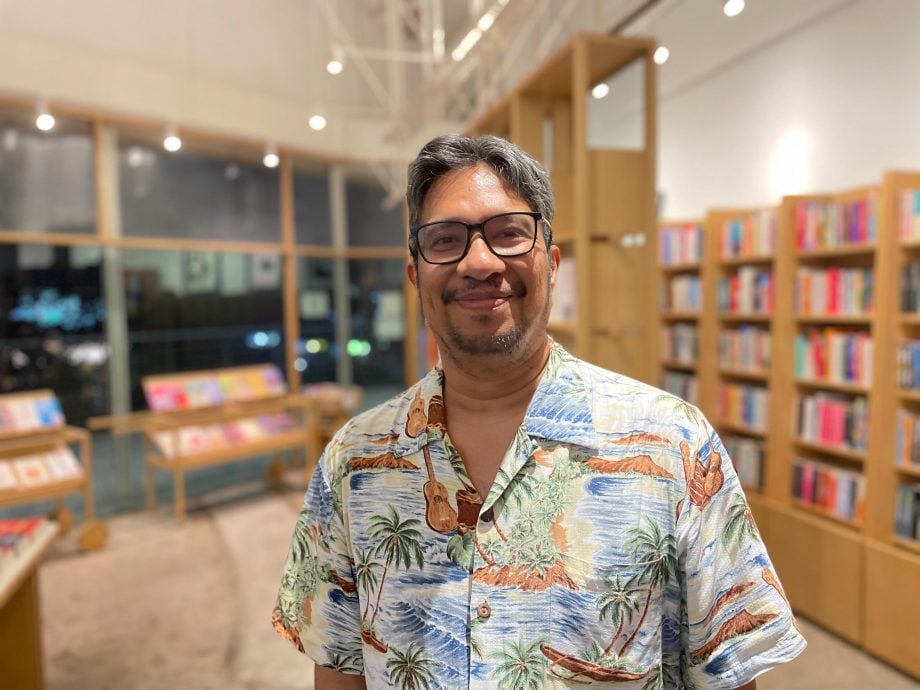

Ann Lee生于沙巴斗湖,是剧作家,是作家组织PEN Malaysia创会主席,也是长期关注审查法令的学者。目前,她的新比喻还未完整成形。

ADVERTISEMENT

“我试图在寻找一个方式,去描述审查制度如何是一种阻碍,同时也是一种激励。”

报道:本刊 李淑仪

摄影:本报 苏思旗、陈启基、黄冰冰、林明辉

4. 除了“大棒子”,禁书法令可以有什么想像?

我国有几条常被民间要求废除的“恶法”,《1984年印刷与出版法令》是其中之一。禁书法令有没有存在的必要?这无疑是一个太大的问题。命运曾与这条法令紧密交错的他们,也不是完全没有迟疑。

文运书坊创办人张永新思索一阵,把问题抛回来:“我问你啊,如果是那种很色情的,要不要禁?”

马来作家Benz Ali如是,“我也不赞同(法令),但如果有种族主义的书,怎么办?如果是恐怖主义的书,要不要禁?如果每个人都有同样程度的理智和意识,禁令可能不需要存在,”可是现实恐怕并非如此。

“不过你看啊,”张永新续说,“网络出现之前,没有别的传媒,书的影响很大。以前买书卖书的人需要偷偷摸摸,现在再色情的内容你都可以在网络看到。所以我觉得不需要禁书了。你就要开放,开放去讨论。你写了一本书,色情也好,政治也好,同性恋也好,我看了不同意,我应该发表观点批评,我们来辩论,应该是这样。”

张永新:应提升社会认知

还是绕回同一个纠结点——人人是否具备一定程度的思辨能力?“这也是一个争论。”经营书店的张永新,最终把锚落在他对知识就是力量的笃信。“如果政府要禁书,你更应该去提升社会认知。懂得分辨真伪,就不易被挑拨,那么不管色情还是宗教,都不会影响我。否则你制订再严格的条例,还是不能解决。不要用大棒子,禁禁禁,要鼓励思辨。”

黄麒达:反抗到底恐走向極端

辩论人黄麒达警惕的是,反抗到底恐怕也会走向另一个极端,毕竟即使是坏掉的钟,一天也会对两次。“执行方面公不公平,这个也是很重要的问题。”

公平两个字有些抽象,Benz试图为它画出一个明确的轮廓:若禁令非得存在,那么在拍板定案之前,能不能至少有一场对话?

“政府可以召唤作者或出版社来对话,营造一种风气——你写了什么,就要有勇气去负责。”很多时候,作者书写时不必然抱有什么意图,而是阅读的人曲解涵义。“你叫我去内政部,我们来对话,一小时也好,一天也好,政府可以说明你的担忧,我也有机会为自己辩解。即使最后结论,你还是认为我的书危害公共安全,我可能会被说服,”那也总好过现状,政府只须提供一个模糊的理由,一本书就能轻易成了禁书。

5. 禁书有用吗?是寒蝉效应,还是越禁越爱看?

模糊一贯是所有审查制度刻意维持的样子。

“很多法令都是模糊却又具体的。所以我们非常擅长自我审查。”现实处境有多糟?Ann曾和两位学者分析现有的法令,有哪些可以用来管束舞台表演工作者,“《印刷与出版法令》《煽动法令》《通讯与多媒体法令》,这些大家都知道,但根据我们的研究,其实共有25个法令可以直接撞击(他们),更不要说还有不少当地的指引(guidelines)。”

Benz Ali:恐嚇成为自己的思想警察

这是一种恐吓(intimidasi),Benz认为,“让我们成为自己的思想警察。”

张永新还记得80年代,因为政治角力,由反对党经营的纸媒《火箭报》一度找不到印刷商,“查禁的作用在这边,印刷商不想冒险,因为所有印刷品都得注明‘printed by who’;而我一直最反对的是,你起诉作者和出版社,ok,但为什么提控印刷商呢?这就是一种压抑的方式。”

压抑的成效有多大?“以前是有效果的,因为没有别的通路,”张永新说,“现在有社交媒体,不一样了。所以我说,那个时代过去了。”

黄麒达:禁书法令是过时产物

黄麒达也认同,禁书法令是一个过时产物。

“随着资讯发达,加上我国阅读风气不算太高,禁书效果越来越小,成本越来越高,是某程度的徒劳无功。”在他看来,在市场不够大的马来西亚,禁书有时反而起到宣传效果。像是早前有网民在社媒发帖,不满一位现居英国的本地作家小说含有同志元素,掀起一波争议。“这件事给我的感觉是,它会让原本不是很想看的读者,更想去找这本书来看。”

张永新想到的例子,是多年前一本有关五一三事件的书籍,“那时没什么人敢出版,结果很多人买。也有人想这本书应该会禁,赶快买赶快买,结果没禁。后来好像又传闻要禁,结果卖了更多。你看最近杨巧双自传上了法庭,结果又卖了一轮。”

两本著作均被查禁的Benz,则没有那么乐观。“虽然很多人说,禁书可以去黑市找,网络上也看得到,但对作者来说,其实更吃亏,因为不再能够公开售卖。”他曾与独立出版社Buku Fixi创办人Amir Muhammad交流,“他说,书本被禁了,第一个星期确实有人会来书店询问,后来就没有了,很多人会慢慢淡忘。所以,禁令其实是对一本书的扼杀。”

说罢,Benz自嘲一番,“可能我们可以‘骄傲’,自己有了禁书的rekod,但也只能这样。”

6. 在阴郁气候里,带着幽默感坚定往前走

懂得自嘲的幽默,在Ann看来,或许是气候变得阴郁时,作家或业者可以尽可能抱持的一种心态。“如果你太过认真看待,它最终会把你吞噬。它会限制你想书写的内容,影响你的心智,影响一切。如果可以,幽默感可以为我们拉开一点点距离,两厘米也好,我们才不致于淹没在里面。”

Ann:压迫与限制或可激发创意

在阴郁气候里保持幽默感,也许我们会看见,压迫与限制或许可以激发一个人的创意,寻找一个能够躲闪爪牙的方式,依然说出自己想说的话。Ann记得新加坡剧作家Alfian Sa’at说过,法令上的管束,反而激励他写出更好的作品。

年初,Benz的《Koleksi Puisi Masturbasi》(自慰诗集)被官方列为禁书,“我想不是因为书名,而是内容关于君主制。”他也没有选择正面应战。“如果太过庸俗直接,对我来说就是不够创意。身为作家也要聪明,去发挥创意、装饰词汇,在未来写得隐晦一点。这是我面对禁令的态度。”在他看来,作家始终需要与权力中心保持距离。“不是反政府的意思,而是我们需要监督和批判,批判必然会带来麻烦,这也是我的宿命。”

或许,Benz想,自己有天可以写一部小说,反映禁书该不该存在的两难。

身为出版与书店业者,张永新从来不怕去撞一撞那条隐晦不明的红线,“如果你怕,什么都不能做了。如果你走到前面,碰到了,你就知道那条线在哪里,然后去处理它,不是书被禁,就是被起诉,就这样简单,去面对啊。如果没有,你再继续走咯。”冲撞不是只有一种姿态,“当然我们不要死板板硬硬撞过去,这不行啊,我们要灵活一点。”

灵活不是取巧,该承担的责任并不能忽视,张永新说,“出版一本书,我们是有责任的,太过直接的话,我们也会多加注意。需要审查,但不是自我审查,而是审查一本书的内容水准。如果是批评公共政策,那就没问题,如果涉及私人事情,可能会有被起诉的风险,那就要小心。”在这以外,“我们就处之泰然啊。”

Amir:市场需求仍是最主要考量

至少有3本Buku Fixi出版的书籍,在不同年份被列为禁书。同为出版业者,Amir说,市场需求始终是出版一本书最主要的考量。“我们永远无法确切知道,一本书会引起什么回响。有些书籍甚至在出版5年后,因为一些模糊的理由被查禁。”既然结果无法预测,与其害怕,不如实践。“所以,如果我们想要听到多元的声音,我们就应该去发表任何我们愿意署名的内容,并承担它会带来的后果。”

相关稿件: 【禁书现象/ 01】禁书真的禁的了吗?

ADVERTISEMENT

热门新闻

百格视频

ADVERTISEMENT