【舞動大旗/01】大遊行?大旗鼓?探究Chingay起源與演變

每年12月份,檳州會有截然不同的街道氛圍,因為會上演一場熱鬧喧騰的藝術文化表演——同樂會大旗鼓龍獅大遊行。這個盛大的遊行有一個家喻戶曉的名稱,那就是“Chingay”。

有些人會將“Chingay”簡單地理解為大旗鼓,事實上,它是指整個大旗鼓遊行。為何民眾會有這種“錯覺”?因為整個遊行最高潮的部分正是大旗鼓隊的特技表演。

ADVERTISEMENT

每年12月份,檳州會有截然不同的街道氛圍,因為會上演一場熱鬧喧騰的藝術文化表演——同樂會大旗鼓龍獅大遊行。來自世界各地的旅人紛紛湧入島嶼一起共襄盛舉,體驗這座城市所保存的傳統民俗文化與藝術之美。

隨著鑼鼓聲響徹雲霄,民眾早已佔據街道兩旁,靜候舞龍與舞獅隊伍經過。接下來,踩高蹺、單輪腳車隊、印度族群舞蹈、馬來歌舞劇Boria、學校銅樂隊、花車遊行陸續登場,最備受萬眾期待的莫過於大旗鼓特技表演。

或許你不知道,這個盛大的遊行有一個家喻戶曉的名稱,那就是“Chingay”。對於這個詞,有人說是指大旗鼓表演,亦有人說它是遊行的名稱。究竟“Chingay”這個詞從何而來?為什麼大旗鼓會成為遊行的焦點?

在早期華人社會,民間信仰扮演著不可或缺的角色,不僅能活絡整個新村,還能凝聚社區的聯繫。每當神誕或重要節慶,神廟便會香火鼎盛,輕煙繞樑。信徒忙得不可開交,熱心張羅供品佈置供桌,民眾會一批接一批進廟燃香祈願。

“Chingay”在大馬擁有超過百年曆史,最初的遊行形態是以敬神為出發點,既是宗教儀式,也是民間廟會的文娛表演活動。那麼,為何會稱為“Chingay”呢?檳州大旗鼓公會副總務黎維雄解釋,“Chingay”的發音肯定源自閩南話,但在傳承過程中,這個詞彙衍生出不同的定義解讀。

大多數人的印象是“妝藝”,指的是遊行者悉心打扮,在遊行隊伍呈現表演;另一個解釋是“真藝”,表示遊行者展示了令人拍手叫好的技藝;而道地的檳城人則將其詮釋為“jin eh”,用閩南話來解讀就是“真的很厲害”。毫無疑問,“Chingay”的表演者真的身手不凡,尤其大旗鼓隊的特技表演,會令人捏一把冷汗。

“Chingay”一詞何時初現?

翻查新加坡國家圖書館管理局的檔案庫,原來“Chingay”一詞最早出現在1883年9月20日的《海峽時報》。那篇報道內容講述檳城舉行了“Chingay”遊行,並吸引海外華裔前來觀看。報道還將“Chingay”稱之為“Thanksgiving Procession”(感恩遊行),相等於將其重要程度與西方國家的感恩節相提並論。

熟悉檳城民俗文化的拉曼大學中文系副教授兼金寶校區系主任杜忠全博士說,依據老一輩的記憶,在19世紀末,每逢元宵節,檳島本頭公巷寶福社會有請火儀式,隨後會展開妝藝遊行(即神輦巡境遊行),參與遊行者會化身戲曲經典人物,如孫悟空、豬八戒、哪吒等,一起上街遊行。

相傳寶福社的神輦巡境遊行分成兩種:一、 元宵節當晚舉行的大伯公請火遊行;二、每4年一次的大伯公請火大遊行,以及每12年1次的虎年香花車大遊行。在殖民時期,民間組織想籌辦任何活動都要向殖民政府申請,且需用英文書寫。據他所採集的口述歷史,“Chingay”這個詞彙便是出自寶福社申請遊行的官方文件上面。

寶福社早年以閩南人居多,理事多為受英文教育的峇峇孃惹。那麼要如何用英文來形容這個遊行呢?既然閩南話為“zheng geh”(妝藝),他們就音譯為“Chingay”,該閩南音的英文詞彙也就流傳至今。現在,除了檳城,柔佛遊神活動和新加坡的妝藝大遊行演出亦採用這個詞彙。

首支大旗鼓隊誕生

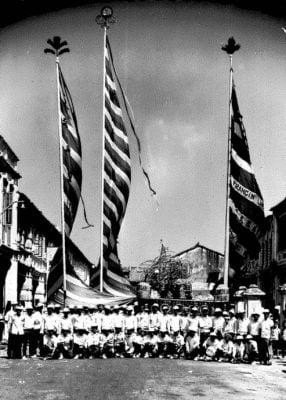

無獨有偶,大旗鼓隊與寶福社有著密切的關係。杜忠全說,即便寶福社舉辦盛大的請火大遊行,當時遊行隊伍也不曾出現大旗鼓隊。直至1905年,寶福社請火大遊行首次出現大旗鼓表演。從那時起,大旗鼓隊便成為了遊行的一部分,施展耍大旗功夫。

然而,要追溯大旗鼓的歷史淵源卻不容易。黎維雄稱,當年的先賢有可能借鑑中國民間傳統雜技“中幡”。這類表演同樣使用長達30呎的竹竿,但與大旗鼓不同,它採用長型幡旗,並在旗面上繡有吉祥圖案和祝福語。此外,幡杆的頂端還會裝飾各種裝飾品、小旗和鈴鐺。

在檳城落地生根的大旗鼓是個全新的表演品類,更考驗旗手的膽識。他們需要頂起至少32呎長的竹竿,再搭配25呎寬的大旗幟,稍有不慎就會失控,少一點力量都會“hold”不住。

突破萬難,再現失傳項目

檳州大旗鼓公會主席黃天發提到,數十年前,政府曾因種族騷亂事件而禁止大旗鼓遊行。回到1957年1月1日,喬治市升格為市,成為大馬首個升格為市的城市。喬治市市議會為此策劃了長達6天的活動,其中包括花車和大旗鼓遊行。

不料,在1月2日突然發生種族衝突悲劇,為這場慶典蒙上陰影。政府4天后宣佈戒嚴,一直到13日才解除。隨後政府全面禁止大旗鼓遊行,直至1980年代初期,大旗鼓才重見天日,並列入檳州同樂會花車遊行的其中一個表演項目。

在漫長歲月裡,大旗鼓遊行曾面臨各種挑戰與困境。黎維雄坦言,資金是最大的痛點,以前每個街區會有人出資製作花車,參與大旗鼓遊行,競相展示巧思和創意。無奈現在製作成本太高了,一輛花車動輒要四五萬令吉。社區居民只能利用有限的資源來設計花車。

此外,因為一些演出者年事已高或已經逝世,加上沒有傳承者,有些經典的表演項目已經“消失”。不過,經過多番努力,在2023年的同樂會大旗鼓龍獅大遊行,他們成功重現一些失傳已久的項目,如“墓碑兄與墓碑嫂”的短劇演出、檳城雜貨行文化雜技團的單輪腳車隊。

“已經失去的,我們就想辦法把它帶回來。”黎維雄堅定地說道。

轉型全民活動,展現多元文化

有些人會將“Chingay”簡單地理解為大旗鼓,事實上,它是指整個大旗鼓遊行。為何民眾會有這種“錯覺”?因為整個遊行最高潮的部分正是大旗鼓隊的特技表演。

杜忠全補充說,除了寶福社的大遊行,椰腳街廣福宮觀音亭每60年舉辦一次的巡境儀式也有大旗鼓表演。在殖民時期,一些官方活動如英女王加冕和喬治市日的慶典遊行,同樣會有妝藝和大旗鼓遊行。“那時大旗已經成為檳城華社具代表的出隊(演出)形式。”

喬治市世遺機構總經理洪敏芝博士說,過去大旗鼓遊行只在12月份舉行,但現在大旗鼓表演隨處可見,無論是神誕遊行、大年初一還是元宵節。對檳城人來說,大旗鼓已經成為檳城特有的文化象徵。

早年大旗鼓遊行充滿華人信仰色彩,隨後“轉型”為檳州政府推動的旅遊活動,併成功匯聚各民族的歌舞表演,逐漸演變成新型的文化慶祝活動,展現多元族群的斑斕文化。儘管大旗鼓表演看似由華裔主導,但近年越來越多友族喜歡上大旗鼓活動,並想躍躍一試,學習大旗鼓的技藝。

“‘Chingay’是屬於全部人的,無論什麼文化或經濟背景,每個人都有權利參加‘Chingay’。”

相關報道: 【舞動大旗/02】踏上申遺之路,大旗鼓文化要如何傳承創新? 【舞動大旗/03】耍旗接旗傳旗,如何練就神乎其技的功夫? 延伸閱讀: 【渡輪復來/01】檳城渡輪復航,檳城人舊情懷回來了? 【渡輪復來/02】再見渡輪!我們會不會再次說再見? 【渡輪復來/03】漫畫家甘承耀|以紀實漫畫,記載消失的風景

ADVERTISEMENT

热门新闻

百格视频

ADVERTISEMENT