【立体的马华文学01】马大中文系文学双周《苏瑞亚》舞台剧:马华科幻文学端上台

马华科幻文学端上台.一次化繁为简的舞台实验

马华科幻文学端上台.一次化繁为简的舞台实验

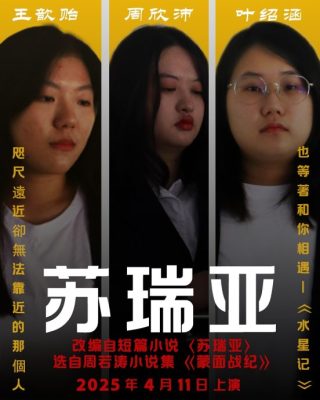

文学双周(简称“文双”)是马大中文系三大常年活动之一,今年已迈入第40届。甫过去的文双开幕礼,马大学子呈献了一出别开生面的舞台剧《苏瑞亚》,改编自马华作家周若涛科幻小说集《蒙面战纪》里的同名之作。本期特请《苏瑞亚》团队代表做客【文艺春秋】,谈谈他们将平面的马华文学文本搬上立体舞台的幕后故事,也请亲身观赏过开幕剧的周若涛分享他的观后感。

ADVERTISEMENT

回应者:编剧王歆贻、监制梁嘉敏、 监制陈勇翰、导演黄佳萱

1. 请说说改编的缘由。

王歆贻:这一次文学双周的主题定位为“科幻与生命”,这是一个相当新奇且带有对现代科技与文学的思考,甚至对未来做出想像及展望的课题。一开始尝试了不同的故事和写法,但由于少有科幻题材的写作经验,在剧本的筹备初期遇到了一些瓶颈。于是,我们在顾问老师——蔡晓玲博士及赖静婷博士的带领下把目光转向改编已有的文本。

周若涛的《蒙面战纪》是马华作家及马华文学中少有的以科幻为主题的小说集,光是选题就为马华文学注入了非常新鲜的血液,精彩各异的内容更是为读者打开了一扇通往科技想像的门。这本小说集是一个非常好的范本,让马来西亚喜欢科幻题材的读者和作家有了大胆想像、无惧写作这方面题材的动力。其中的〈苏瑞亚〉带出太阳科技的展现、生命与记忆的挖掘、人与人、与仿生人之间的相处,实为一部集齐科幻与生命的作品,这无疑给了我们很充足的改编空间。于我们而言,改编这一个文本也是拓展自己的写作边界和认知的尝试。而选择马华文学也让我们自己和前来观剧的观众对马来西亚的文学创作有了更多的认识,也期待未来会有更多马来西亚的文学作品搬上舞台,让更多人看见马华文学不同的可能。

2. 整个演出共有多少人参与,用了多长时间筹备?可有人指导?

梁嘉敏:整个演出一共有8个人参与。从招募编剧、导演与演员开始,再到小说改编、准备道具、构思舞台与演员走位、排练一直到开幕典礼彩排,前前后后用了差不多5个月。其实我们并没有指导老师,只有顾问老师蔡晓玲博士和赖静婷博士,两位顾问老师在戏剧筹备前期就为我们提供了不少的帮助,我们也经常从与两位老师的会议和讨论之中吸取了许多建议。开幕演出之后,两位老师也提供了不少的细节调整意见,让我们可以在准备闭幕戏剧时改善未注意到的小细节。

陈勇翰:如果要细分筹备时间,总时长大约是5个月。前面三个多月的工作大多是在线上完成的,包括选导演和编剧、选择原创剧情还是改编作品、讨论剧本、写剧本、修改剧本等。剩下一个多月就是线下工作了,比如选角、设计海报、拍摄预告片、讲解剧本、排练等工作。所以可以看出,工作会比较集中在后面一个多月的时间里。

3. 戏剧版《苏瑞亚》和小说版〈苏瑞亚〉内容可有不同?

陈勇翰:从剧情的侧重点上来说,戏剧《苏瑞亚》更侧重母女之间的情感,更多地从埃娜的视角出发。序幕从她的创伤开始,再到她为什么那么拼命地研究太阳到没有时间去照顾苏瑞亚,其实是她的创伤让她害怕见到或是接触婴儿苏瑞亚,所以只能交给仿生人保姆去照顾,造成了母女感情淡薄和隔阂。所以戏剧《苏瑞亚》在主题上对小说〈苏瑞亚〉有个转换,戏剧《苏瑞亚》更倾向家庭伦理,科幻成为了副题,这是和小说相反的。

王歆贻:我在改编时首要的方向,就是将小说缩减成可以在20分钟内放上舞台的体量。小说会有比较多的描写和支流,比如对于“戴森云计划”的细节描述、对于未来科技的着重刻画以及更多的专有名词等等。虽然我们的内容与小说的大方向一致,但作为舞台剧最重要的是剧情的展现和传播,第一要素就是将主要故事给表达清楚。所以在叙述的取舍上要拿捏得比较恰当,不可过于冗长,也不可自说自话以致无人能懂。于是我们将重点放置于埃娜与苏瑞亚母女二人的情感及拉扯上,在科技超前的世界里,用“人”继续说“人的故事”,以达到人与人之间最基础的共鸣。

4. 把文字作品搬上舞台演出,你们面对的最大问题是什么?怎样克服?

梁嘉敏:将文字作品搬上舞台演出,我们所面对的最大的问题莫过于如何将原著小说中科幻元素的描写,比如太阳周期、实验生态舱爆炸之类的情节转换为剧本的呈现。这个过程是比较困难的,科幻元素的实景打造,以我们大一与大二学生目前的能力而言,确实难以完美地呈现。在无法实现舞台实景科幻效果的前提下,我们也努力地确保观众能了解剧情进度,并且尽我们所能地使用了动画视频来作为舞台的背景,以呈现科幻情节。

黄佳萱:除了科幻元素场景呈现的问题,我们还需要面对的是如何把小说人物以尽可能贴近原著的程度表现出来。无论是演员的形象、肢体动作、情绪、走位,还是道具与舞台布景的摆放,对我来说每一样都是陌生的。该如何演出埃娜对苏瑞亚复杂的情感?又该如何从动作上的细节来体现人物的个性?因此,我在指导演员表演时遇到了种种困难,例如无法系统性地指导演员进入角色情绪、无法帮助演员更好地去理解角色。

但庆幸的是拥有两位指导老师——蔡晓玲博士与赖静婷博士、组长嘉敏和勇翰、编剧歆贻提供的建议与帮助,以及所有演员的合作与包容,《苏瑞亚》才能够从平面的书页与文字间跃出,成为走上舞台的故事。可以说,少了这里当中的任何一人,戏剧《苏瑞亚》的拼图就不完整。

陈勇翰:小说时间跨度是很大的,有苏瑞亚从小孩时期到成年的时光,但是留给我们的准备时间也差不多一个月罢了,所以剧情需要删减以减轻演员背台词的负担。但是小说里的每一段基本上都有自己的作用,或许是铺陈,或许是前后呼应用的伏笔,或许是立体化人物形象的,或许是暗示用的。而且删减其中一段便会造成剧情不流畅,所以不能只靠删减,还得靠合适的改动,并且需要有意识地选取和保留作者真正想要表达的内核,需要对小说文本有比较深入的解读。

此外,小说和舞台剧的表现手法不同,一些小说里没有具体描述的场景,就需要我们自己去设计了。但与其说这是个问题,不如说是自由发挥的空间。我们都会在读完小说后讨论,让编剧自由发挥,剧本出来了我们再看一遍,再由两位监制和导演提出修改建议,最后约谈老师看看哪里可以改进。

5. 演出下来,你们最大的收获是什么?

黄佳萱:从一开始筹备直到开幕戏剧结束的这段时间,我最大的收获便是学习新事物与增添新体验。在前期准备时,我主要负责的是制作预告片脚本与拍摄预告片的工作,而在这之前我毫无指导表演的经验。因此透过这一届的文学双周,我第一次尝试写了分镜脚本、学习拍摄相关的知识、学用专业拍摄器材、与演员沟通等等的新体验。

此外,开幕戏剧结束后,我们也收到了指导老师与观众的正面反馈,甚至非常荣幸地收到了原著作者周若涛的肯定,这对戏剧组无疑是一大动力,让我们更有决心把闭幕戏剧做得比开幕戏剧更好。我们非常感谢这些反馈,无论好坏,它们都给了戏剧组改进的方向与建议。我认为,把《苏瑞亚》从文字转化成戏剧的呈现,不管是对我,还是对监制、编剧,以及演员来说,都是极具挑战的尝试。我们都收获了这初次且珍贵的经历,我也相信这段经历会是我们大学生活里其中一段最珍贵的记忆,就像苏瑞亚生命全记录中的那场日出。

6. 演出完结,大家可还有别的话想说?

梁嘉敏:首先非常感谢每一位对于本届文学双周以及本次戏剧的关注和支持。其次特别感谢周若涛老师对于小说改编成戏剧的包容与肯定,也特别感谢【文艺春秋】给予我们一个可以分享心得的机会,同时也要感谢筹备过程中给予帮助的老师和同学。除此之外,开幕戏剧结束之后我们积极收集了观众的各种反馈,尽管有不少观众给出了好评,但我们也积极听取不同的声音,收集了改进建议之后,我们也根据反馈来对闭幕戏剧做了部分修改。

除了开幕典礼,话剧版《苏瑞亚》也会在4月26日第40届文学双周的闭幕典礼再次上演,闭幕戏剧与开幕戏剧的情节与细节会有些许不同。而我们也在开幕戏剧的尾声预告了闭幕戏剧将会有一个不同于开幕戏剧的结局。关于不同的结局,每一个观众其实都可以有自己不同的理解,可以理解为我们的开幕戏剧其实并没有演到结局,而是留下悬念,将真正的结局留到了闭幕戏剧;当然也可以理解为两种结局都是同时存在的,算是一种平行时空的概念,最后的结果是什么只是取决于“埃娜”这个角色在剧中所做出的决定。在开幕戏剧留下悬念,也是希望大家可以继续期待闭幕典礼的戏剧演出,同时也希望大家能够持续关注文学双周的活动详情与动态。

黄佳萱:这一届的文学双周是颇有纪念意义的第40届,因此也请大家多多关注与支持马大中文系文学双周接下来的嘉年华、文学讲座与闭幕典礼等一系列精彩活动。活动最新详情可浏览马大中文系文学双周脸书与Instagram。此外,不仅仅是文学双周,我也希望公众能积极参与和支持马来西亚的文学活动,无论是大专的文学活动抑或是其他机构所举办的文学创作比赛,这都有助于华文文学在马来西亚的推广与传播,同时也能促进各方面对文学活动的重视与传承。

陈勇翰:首先必须承认我们的戏剧还有很大的进步空间。为了感谢媒体、各界人士,还有周若涛老师对我辈的包容和支持,之后文学双周活动所呈现的戏剧一定会采取更积极的精神和态度对待,持续地进步,持续地把文学推广出去。

ADVERTISEMENT

热门新闻

百格视频

ADVERTISEMENT