【如意安详】我已经想好了/何国忠

1964年9月11日下午5时半苏雪林抵达新加坡,接机者除了旧识陈铁凡、孟瑶、陈致平以外,还有在新加坡度假的堂妹苏燕生及其友人。

ADVERTISEMENT

苏雪林是安徽太平县永丰乡岭下村人,苏家是太平县望族,陈朝曙的《苏雪林与她的徽商家族》提供详尽资料。苏雪林父亲苏锡爵是家族同辈老大,苏雪林在同辈女性排二,苏燕生排四,是二叔苏均平第二女儿。

女孩在苏家没机会出外念书,在新思潮影响下,苏均平力劝大哥给家中女孩机会,苏雪林和小她几个月的堂妹苏爱兰如愿以偿,先后在不同地方接受新式教育,苏雪林在1921年到法国留学,3年以后,着迷艺术的苏爱兰也选择法国作为深造地点。

四妹苏燕生毕业于上海务本女中,嫁律师袁仰安。上个世纪30年代,袁仰安跨界任上海良友图书出版公司董事长,1947年他举家移居香港,创办长城电影制片有限公司,兼任总经理和导演,《孽海花》、《新红楼梦》、《阿Q正传》、《渔光恋》、《绝代佳人》、《名医与红伶》是其中作品,苏燕生夫唱妇随,帮忙设计演员服装,香港绿屋时装品牌是其商业结晶。

苏雪林和四妹有谈不完的话题。1937年8月淞沪之战爆发,苏雪林寄居四妹于上海法租界住家,目睹军民同仇敌忾,她将嫁妆三千银圆,加上十余年省吃俭用教书薪俸、历年稿费所积购买的黄金,全数献捐以做军需之用。1937年10月11日《国闻周报·战时特刊》刊她照片,配有“以值六千余元之赤金献给政府的苏雪林女士”文字说明。献捐以前,四妹提醒说积蓄来之不易,她应该为将来打算,“我已经想好了”,苏雪林说。

伍燕翎寄给我《苏雪林作品集·日记卷》第四册和第五册电子版,苏雪林在南洋大学的日记尽在其中,一页又一页,越读越有趣,随手将书架上几本有关苏雪林的著作互对,让人沉思处确实不少。

苏雪林和丈夫张宝龄感情不好。1949年她离开大陆,从此没有丈夫音讯。1961年夏天一位远洋船员造访苏雪林,始知丈夫于同年2月12日去世。她在《浮生九四》中说他们“结婚虽三十六年,同居不到四年。”婚姻不如意,运数如此,她另寻寄托。

省钱是为了接济亲友

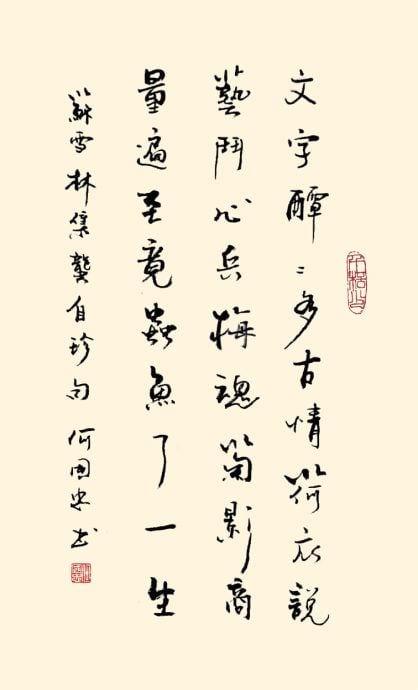

“文字醰醰多古情,荷衣说艺斗心兵。梅魂菊影商量遍,至竟虫鱼了一生。”苏雪林集龚自珍《己亥杂诗》诗句抒怀,用白话说大概是笔中流出的文字都是古人情怀,清雅之士谈论艺术,思绪澎湃,心情如战场上的士兵。想像自己有梅花般的灵魂、菊花的身影,沉迷于思索人生的道理,最终如虫鱼般,不求亮丽,自自然然过完一生。

苏雪林的生活不外是看书、著述、写信、写日记、教书、看报、看电视、看电影、写字、绘画、缝纫。张昌华编完《苏雪林日记选》后说:“苏雪林的生活简朴得令人鼻酸。”她习惯废物利用。“今日上午又费了两个小时,始将那双从小竹屋中捡出之旧鞋修得像个样子,但穿上脚则并不甚合脚,因其太大也。”张昌华举不少拾荒例子,她见一八成新的毛巾,被车主擦车后弃之,忍不住拾起。在她看来,现代人生活水平提高后暴殄天物,“她之节俭,并非生活不下去,为了省点钱接济亲友罢了……只觉这与她当年抗战慷慨捐金,倒有一种相映成趣的回味。”张昌华说。

台湾戒严时期,为避通“匪”之嫌,她不敢直接与大陆亲属通讯,依赖长居香港的苏燕生提供讯息。留在大陆的甥侄之辈生活不易,其中姨甥欧阳师因是国民党员、当过国民党兵和中央政治学校毕业的三重身分,被送劳改6年,结束后,只能在乡下打散工,依靠妻子缝衣糊口。

苏雪林的六叔苏继庼北大毕业,是海上交通史专家,长期在上海商务印书馆工作,曾任《东方杂志》主编,让我意外的是他也是新加坡南洋学会会员,在《南洋学报》撰写不少南洋史地论文。在无休止的运动中他饱受折磨,妻子相继亡故后,更是求助无门,苏雪林长期反共,1965年12月28日她在日记中写“共匪一意迫害苏家子弟,殆为余故耶?”

亲情是生命中重要牵挂,只求个人安逸,人生何其空洞?她把稿费换成美金,寄给在香港的苏燕生,再转指定亲戚。每年五六百美金,长期如此。67岁远赴新加坡,理由只有一个,南洋大学薪水比成功大学高五倍。1965年12月26日她记离开南洋大学心情:“心中一时欢喜,一时烦恼,欢喜者,得回家与亲友团聚,烦恼者,来此一年半,因接济大陆亲人,积蓄无多。”

ADVERTISEMENT

热门新闻

百格视频

ADVERTISEMENT