【尼亚洞的动物史─埋葬文化】尼亚洞神秘陪葬品—— “27号”墓惊现犀牛骨枕头

一块史前骨骼化石,往往埋藏着千年未解的谜团。考古学者若要深挖背后的秘密,绝不能只靠铁锹和刷子,必须懂得抽丝剥茧,综合各种档案文件、研究笔记,甚至是泛黄的黑白照片,拼凑出一幅完整的历史图像。

报道:本刊 林德成

照片:受访者提供

ADVERTISEMENT

2019年以前,学术界在争论一个问题:婆罗洲到底有没有原生亚洲象?倘若真的有,为何在尼亚国家公园洞穴考古遗产(下文简称尼亚考古遗址)里面,没有发现到亚洲象骨骸?

对此,不少学者推测,婆罗洲现存的亚洲象,很可能是16世纪至18世纪放养的野生亚洲象。古脊椎动物学和动物考古学研究工作者林泽昇说,当时学者持有两种观点:

第一、从生态学角度出发,动物体型越大,分布区域就越广,因为它们需要更多生存空间和食物资源。可是,如今婆罗洲的亚洲象族群只集中在山打根和加里曼丹边界一带,其他地区却几乎没有亚洲象的踪迹。

第二、有文献记载,在东南亚海上贸易兴盛时期,亚洲象曾是一种“外交动物”。各国统治者会互赠亚洲象,作为权力与友好的象征。一些资料显示,在18世纪时,苏禄苏丹曾接收过爪哇岛满者伯夷国统治者所赠送的一批亚洲象。

由于苏禄位于菲律宾南部的岛屿,土地面积有限,难以长期饲养亚洲象,因此苏禄苏丹将它们安置在其势力范围内的北婆罗洲(山打根和加里曼丹的边界)。经过几个世纪,这批亚洲象在当地繁衍生息,逐渐形成了一个族群,可是却没有扩散到其他区域。

无意间找到失落61年的象牙残片

婆罗洲的亚洲象究竟是原生品种,还是外来物种?这宗扑朔迷离的谜团似乎很难有定论。但,谁也没想到,在2019年,林泽昇手上掌握了一条意想不到的新线索……

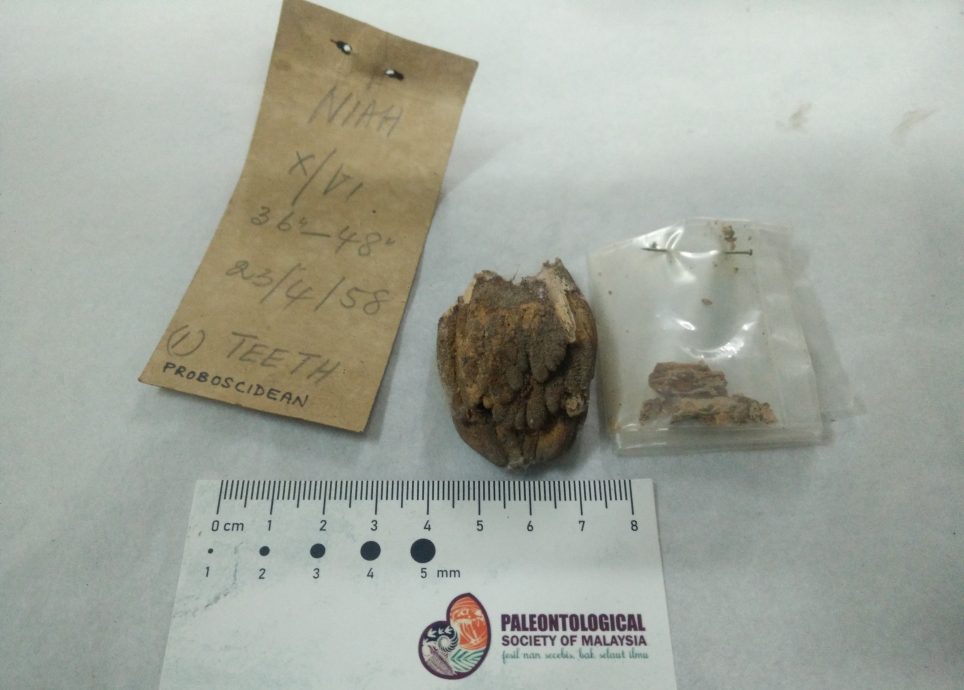

2019年6月18日,他在砂拉越博物馆整理尼亚动物遗骸时,无意间翻出一个不起眼的透明塑料标本袋,并赫然发现袋内竟藏着一颗亚洲象的颊齿残端部位。这个标本袋还保存着当年的标签,上面清楚写着“尼亚洞,发掘坑X/VI,发现日期:1958年4月23日。”

“冥冥之中,它在1958年被发现,却又被疏忽了。”林泽昇回忆道。不过,他强调,即便有了这颗亚洲象的骨骸,也不足以彻底推翻“外交大象”的假说。这最多只说明亚洲象在某个时间点,曾经出现在尼亚岩洞附近。

除非在北婆罗洲能找到史前亚洲象的骨骸,那么才可以合理推断,婆罗洲的亚洲象是史前大象的后代。

我不禁地问,那么这头亚洲象是不是古人猎杀的?“我前后看得很细,(骨骸化石)没有任何切割痕和烧烤痕迹。”他随后也翻看标本袋所记录的具体发掘地点,再去对照同一个挖掘地点的其他动物遗骸。结果有意外收获,这些动物骨骸上都有明显的切割痕与焦黑痕迹,意味着这些动物都是古人食用后的残骸。

因此,他大胆假设,这头亚洲象极有可能是古人猎杀的动物之一。

一张照片揭开了古人的埋葬仪式

林泽昇虽专注在动物考古学,但他对所有与动物骨骸相关的研究都感到兴趣。有一次,一位专研人类埋葬习俗文化的英国同事发现,在新石器时代的人类埋葬点,找到了一些动物遗骸,初步判断很可能是陪葬品。这让他立即联想到,尼亚考古遗址会不会也有类似的埋葬习俗?

在翻查1950年代的考古记录时,果然在尼亚岩洞的新石器埋葬地点,考古学者曾在编号“27”的埋葬点,挖掘到一具全身弯曲姿态的人类骨骼,而其头骨后方竟伴随着一支犀牛腿骨。经过测年分析,大概有1万5000年到9800年的历史。

学者将这支犀牛骨命名为“Rhino Pillow”,并确认只有在编号“27”的埋葬点才找到犀牛骨陪葬品。林泽昇说,很庆幸地,当时汤姆·哈里森和妻子芭芭拉·哈里森(BarbaraHarrisson)的研究团队有拍下这个埋葬点的照片,能让后人得以看清陪葬品的位置和摆放方式。

他补充说,一般上,学者挖掘到骨骸后,会依据物种分门别类,并不会作为一个“整体单位”来收藏。所以当年拍下做为研究记录的照片弥足珍贵,还原了历史现场。

“有了照片,我们才知道它是好好地放在人的头骨后面,好像枕头一样。所以从这个很微妙的位置,我们才说,极其有可能是陪葬品之一。”而截至目前,婆罗洲的其他埋葬地点都没有出现类似的陪葬品。

对比之下,在1950年代,吉兰丹能吉里的人类埋葬点也有发现陪葬品,报告里面记录的陪葬品有陶瓷片、螺壳和犀牛牙齿,可是却没有任何影像记录。所以无法判断陪葬品的位置,也没有人知道,犀牛牙齿究竟是陪葬品,还是食物残渣?

2019年最后一头犀牛逝世

事实上,林泽昇不仅仅是在讲述骨骸化石的故事,而是想要传达一个讯息——昔日的婆罗洲物种繁盛,生机盎然,如今有些动物已经在这片原始森林消失了。他认为,物种灭绝的历史正在重演,当务之急是采取有效的保育措施,守护现有的濒危动物,避免步上绝种的命运。

以犀牛为例,或许很多人都忘记了,马来西亚曾经是亚洲犀牛的重要栖息地。二战前,西马尚可找到爪哇犀牛(单角)和苏门答腊犀牛(双角)。但在1940年代过后,再也没有在西马发现爪哇犀牛,苏门答腊犀牛则在2003年步其后尘。

东马的情况也不乐观,爪哇犀牛在史前时期已绝迹,只剩下苏门答腊犀牛。根据1993年的《犀牛保育行动计划》报告,当年全国有220头苏门答腊犀牛,西马的数量在77至130头之间,沙巴有48至68头,砂拉越则少于20头。然而,非法盗猎活动过于猖獗,加上栖息地被侵蚀破坏,导致犀牛族群逐渐凋零。

在2019年,我国仅存的最后一只苏门答腊犀牛离世,这也正式宣告我国再也没有野外犀牛了。

政府曾在1984年推行圈养繁殖计划,费尽心力捕捉了11头犀牛,分别是2头雄性和9头雌性。可惜这批犀牛性别比例严重失衡,无法延续血脉。几年内,一些犀牛相继死亡,最后只剩下1头雄性和6头雌性,导致繁殖计划陷入瓶颈。

最初,这批犀牛是安置在马六甲动物园的临时围栏内。1987年,政府在动物园内设立一个较为完善的大型圈养设施。一直到1990年,政府才在双溪杜顺成立犀牛保育中心(SDRCC),为它们打造了一个更专业和设备更完善的住所。

然而,好景不长,野生犀牛数量不断下滑,它们无法自然繁衍,让整个族群陷入绝境。林泽昇说,早年有专家建议将部分圈养的犀牛送往欧美国家进行人工繁殖,为它们留下血脉。只可惜,这项提议遭到保守势力否决,他们认为我国有能力做好保育工作,能让犀牛顺利繁衍下一代。

结果,讽刺地是,在2003年,这批苏门答腊犀牛突然染上锥虫病,一头接一头地倒下死亡。

当“保护”变成了“耽误”

2013年,3位来自“婆罗洲犀牛联盟”(BORA)的专家共同撰写了《防止苏门答腊犀牛灭绝》报告。他们揭露,当时的SDRCC缺乏基本的卫生管理和有经验的兽医。一些犀牛生病后,无人察觉,等到发现时,往往已无力回天。

这些犀牛表面上是死于锥虫病,但这些专家认为,真正的元凶是圈养犀牛的设施长期卫生不良,才会让它们感染细菌。

在2022年,犀牛专家约翰·佩恩(John Payne)在其著作《The Hairy Rhinoceros》提到,犀牛所面临的灭绝风险不只是传统的栖息地流失或盗猎威胁,而是政府在保护这类极度濒危的物种时,迟迟无法做出明智的决策,导致一些措施不到位和延误。

代孕繁殖是其中一个出路

双溪杜顺犀牛保育中心的犀牛相继死亡后,沙巴成了大马最后的犀牛堡垒。那时,全国仅存3头苏门答腊犀牛,分别是雄性犀牛“塔姆”,以及两头雌性犀牛“澎东”和“依曼”。

林泽昇说,那个时候,约翰·佩恩带领的团队正全力投入保育工作,展开各种养护与医疗措施,可惜一切都太迟了……

“澎东”因患上无法治愈的鳞状细胞癌,在2017年6月4日被安乐死。“塔姆”则在2019年5月27日因心肺功能衰歇去世。“依曼”是全国最后一头苏门答腊犀牛,最终也因子宫肿瘤病情恶化,在2019年11月23日离世。

曾几何时,大马、泰国、越南、柬埔寨、缅甸等国都有苏门答腊犀牛。如今,只剩下印尼仍有存活的苏门答腊犀牛。根据Our World in Data公共数据平台,截至2021年,印尼只有41头苏门答腊犀牛,情况岌岌可危。

不过,从技术角度来说,大马的苏门答腊犀牛还不能被完全判定为“灭绝”。林泽昇指出,政府已经成功提取和保存“依曼”和“塔姆”的生殖细胞。若想延续其后代,政府需跟印尼跨国合作,让印尼的雌性犀牛代孕,延续苏门答腊犀牛的命脉。

下一个会不会是马来貘?

突然,他语气沉重地说,这一代人恐怕也将眼睁睁看着马来貘走向灭绝的剧本。近年来,“路杀”(roadkill)事件不断发生,让不少马来貘魂断公路。

根据PERHILITAN的记录,从2020年到2024年,一共有112只马来貘死于交通事故。早年,我国有1500只马来貘,目前仅剩下约700至800只马来貘生活在自然栖息地。

“这些被‘路杀’的马来貘都是成年个体,是整个族群的活力军。我们要吸取苏门答腊犀牛的教训,趁我们还有机会,还有可观数量的马来貘,我们必须要在还没有到达非常时期的时候,竭尽所能做我们所能做的东西。”

为了遏止“路杀”悲剧持续发生,PERHILITAN在多个关键地点设立安全警示设施,例如黄条警示线、太阳能黄色警示灯和野生动物穿越的指示牌,包括在吉打柏鲁至古比尔水坝K13公路,以及霹雳宜力的原住民村庄Air Banun附近的东西大道上安装LED野生动物穿越指示牌。

然而,林泽昇却有更激进的想法,既然婆罗洲在不那么久远的时代曾出现过马来貘,政府何不考虑将一些马来貘迁移到东马繁殖,以分散族群灭绝的风险?但,他知道这个建议一定会引起反弹。

相关稿件: 【尼亚洞的动物史─骨头故事】每一块骨头都有故事 揭开尼亚洞的动物编年史

ADVERTISEMENT

热门新闻

百格视频

ADVERTISEMENT