郭于珂/来自边缘的呼声

我曾多次提过,许多原住民的“族名”都是被创造的,目的是为了方便英殖民者分类与治理。当这些白人官员无法与森林之子有效沟通时,只好参考外部命名(exonym),导致有些“族名”至今仍背负着歧义。

以彭亨州的原住民为例,士美莱族(Semelai)与特莫克族(Temoq)虽在口述历史中皆提及共同祖先,但人类学家Rosemary Gianno指出,后者的族名却由前者赋予,可能源自马来词tembok,并隐含“外表破烂、颓废”的贬义。

ADVERTISEMENT

仄翁族(Che Wong)的来源也有多重说法,并曾一度被称为Siwang。根据记载,英殖民官员Ogilve在淡马鲁任职时,误把一个马来巡林员Siwang的名字当成了当地原住民的族名。也有人点出,Siwang其实指的是原住民的宗教仪式 Sewang,只是被殖民者听错或误解,才被当作族名记录下来。

另外,分布在彭亨、吉兰丹与霹雳高地的特米亚族(Temiar) ,其族名则来自邻近的色迈族(Semai)对他们的称呼。人类学家Geoffrey Benjamin 指出,Temiar一词可能源自马来-波利尼西亚语系的tambir或孟-高棉语的tbiar,两者皆含“边缘”之意。

从这些例子可以看出,早期的原住民社群虽然没有“种族”的概念,但已存在“我们”与“他们”的人群意识,而这种区分更常通过神话故事来表达。

比如,一位柔佛上游人(Urang Huluk)曾向我提及:最初的世界只有一口井,所有人类都共饮同样的水。后来,有人许愿要喝 Kopi O,井水便化作黑咖啡,喝下的人就成了肤色较深的原住民与印度人;又有人渴望 Teh Tarik,井水于是变成奶茶,马来人由此而生;直到有人想要 Teh C,华人这个种族才随之出现。

还有一位吉兰丹的特米亚人告诉我:远古时代的马来半岛曾发生一场大洪水,几乎灭绝了所有物种,唯独一对兄妹幸存。他们失去父母,只能乘着木筏漂泊,最终在吉兰丹与霹雳交界的永贝拉峰(Gunung Yong Belar)落脚。

某日,哥哥望见妹妹头上有两只虱子在交配,忽然领悟“繁衍”的奥秘,于是便与妹妹结合,陆续生下白人、原住民、马来人、华人和印度人。

当然,这类说法是人类学的兴趣所在;相对地,考古学家不会谈论“种族”,而是以年代来划分人群。

走进吉兰丹古洞穴 寻找“跳舞的小人”

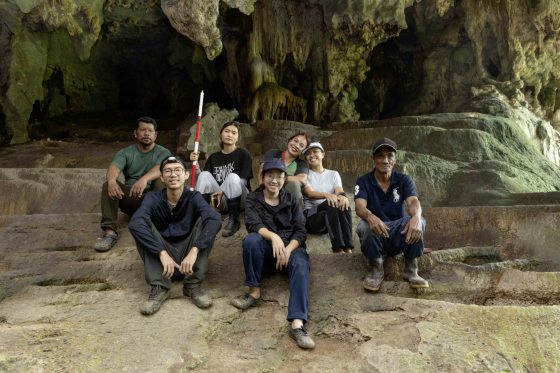

我首次接触特米亚族,是今年8月中。他们也是我接触的第九支半岛原住民群体(Orang Asli)。当时,在本地考古学家苏招月的带领下,我们五人小组走进了吉兰丹话望生多个洞穴,寻找岩画的遗迹。

作为姐妹学科,考古学家的强项是研究无生命的遗物,并依靠科学仪器分析岩画的年代、材质与技法,重建史前人类的行为与生活形态;而我与几位具有人类学背景的朋友,则负责与当地的特米亚族对话,尝试透过口述历史,追溯这些岩画与当代社群之间的联系,尤其是解读岩画中的图像符号与文化脉络。

在短短3天时间内,我们一共走访了3个洞穴。它们虽然都在现今特米亚族部落附近,但部分入口处极高,必须依靠原住民朋友当场砍树头、搭建梯子,我们这些“城市人”才能攀爬而入。

事实上,考古学上有一个普遍假设,即岩画位置越难抵达,就越可能是古人举行宗教仪式、与灵界沟通的场所。我们的任务之一,就是寻找证据,确认这些洞穴是否曾是特米亚族祖先举行Sewang仪式的空间。

| 普通会员 | VIP |

VVIP | |

|---|---|---|---|

| 星洲网平台内容 | |||

| 星洲公开活动 | |||

| 礼品/优惠 | |||

| 会员文 | |||

| VIP文 | |||

| 特邀活动/特级优惠 | |||

| 电子报(全国11份地方版) | |||

| 报纸 | |||

果然,我们在其中两个洞穴中,发现了许多“跳舞的小人”,有些头戴由特定叶子编成的头饰tempok,更耐人寻味的是,大多数小人竟只画了四根“手指”。经过一番争论,我们推测,那或许并非手指,而是仪式中男子所执握的植物。

苏招月坦言,她之所以投身岩画研究,是因为意识到:自己此刻所站的位置和所见的景象,与几百年前、几千年前、甚至几万年前的人类并无二致。正是这份跨越时空的凝视,让她心生近乎神圣的使命感。

然而,即将启动的能吉利水坝,却可能淹没特米亚族的聚落、祖坟与无数洞穴遗迹,使得未来的人类再难与这些岩画相遇。

原住民的祈祷:超越族群的祝福

离开吉兰丹隔天,我又驱车3小时前往霹雳的特米亚族村落。短短数百公里,景致却迥然不同:吉兰丹一路可见伐木罗里、光秃的山林和如同拉茶色的河水,而霹雳这边则被不同的植被覆盖、每日有虫鸣鸟叫相伴,还能在清澈见底的河水里沐浴。

我会来到这里,全因偶然结识一个由马来西亚舞者带领、汇聚本地与外国人的舞蹈社群。他们经常与原住民交流,追寻“出神状态”(trance state),试图建立与大地的精神连结。受其中成员Kien Faye的邀请,我才有幸见证特米亚族的传统仪式。

根据当地人的信仰,每个月的15日是老虎的生日,必须以Sewang仪式安抚,避免在现实中遇见森林之王;20日和30日则是天神Tampuy与地神Lulew的生日,同样要以Sewang仪式祈愿保佑,而这一天禁止入森林采集打猎。

恰好,每年的8月20日也是他们庆祝水果节Bering的重要日子。白天,族人会齐聚仪式大厅balei,摆上香蕉、红毛丹、山竹、菠萝蜜和莲心果等丰盛果席,还有一种名为 buah perah的森林坚果——碾碎后会放入竹筒中烤制,散发独特香气。

等夜幕降临,大家再度走进全黑的大厅,进行Sewang Gelap仪式。那一晚,特米亚族人共唱了12首歌,前几首呼唤诸位神灵,后几首则呼唤各种水果的灵魂。每首歌由男子领唱,女子则拍打竹筒,以嘹亮的嗓音呼应,歌声回荡,仿佛贯穿夜空。

按传统,这类仪式通常不对外人开放。但这支跨国舞蹈社群资助了特米亚族重建仪式大厅,因此成了少数的“贵宾”,得以与族人同舞。托他们的福,我首次从旁观者转为参与者,在音乐与舞步的共振中,逐渐被引入那片万物有灵的世界里。

最让我动容的,是仪式开始前,领袖低沉而坚定地吟诵祷词,呼唤来年的丰收与安康。我当然听不懂特米亚族语,但在那一串陌生音节里,却能清晰捕捉到几个熟悉的关键字——马来人、华人、印度人,以及十八族原住民。

那一刻我忽然明白,他们的祈愿不只为自己,而是将祝福洒向这片土地的所有人。跨越语言,我感受到一种极为宽广的胸怀,那是山林间最温柔、最包容的呼声。

ADVERTISEMENT

热门新闻

百格视频

ADVERTISEMENT