印尼新锐导演卡蜜拉·安迪妮/镜头底下的女性角色 是对社会的观察

卡蜜拉·安迪妮(Kamila Andini)是当今备受国际影坛瞩目的印尼新锐导演。自2011年以首部长片《海洋魔镜》(The Mirror Never Lies)一鸣惊人以来,她迄今已完成5部长片、两部短片及一部Netflix影集。一转眼,幼时从未想过要步上父亲后尘的她,竟已在电影路上走过13个年头,还成了柏林影展、多伦多国际电影节等电影艺术殿堂的常客。

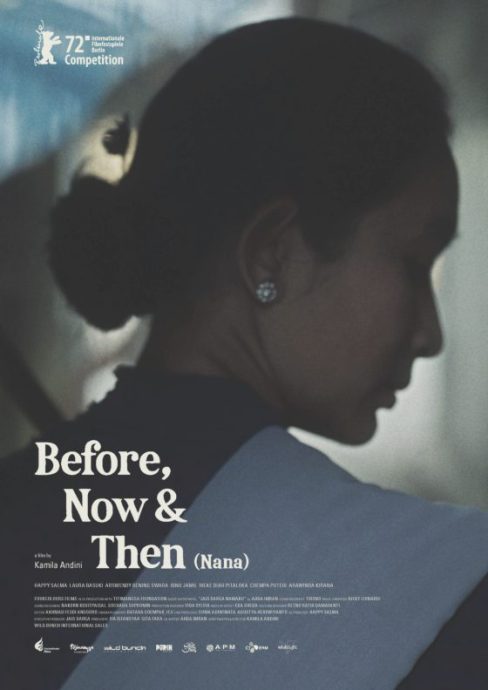

在大马艺术电影圈,卡蜜拉的名字并不陌生。《海洋魔镜》及其第二部电影《舞吧舞吧,孩子们》(The Seen and Unseen)都曾先后在吉隆坡播映。今年7月底,她的第四部长片《娜娜:逝水年华》(Before, Now & Then》在乔治市艺术节“女性影展”单元播映,她也应邀来马,参与映后座谈。

ADVERTISEMENT

报道:本刊特约 叶蓬玲

《娜娜:逝水年华》讲述的是主角娜娜在1960年代,因印尼政治动乱失去爱人与家庭。她后来再婚、嫁入豪门,却面对丈夫外遇、旧爱往事频繁入梦的生活挣扎。有一天,她结识了丈夫的情妇伊诺,对方竟成为她唯一信任的朋友,间接推动她迈开脚步、追寻自由。

此片最深入人心的部分,莫过于其华丽的画面、梦幻与现实的交错,及魔幻写实的处理手法。2022年甫上映之际,美国知名文娱媒体《综艺报》(Variety)就曾赞誉它“如王家卫遇上阿比查邦”,两位香港及泰国名导,确实是卡蜜拉的心头好。

卡蜜拉出生于1986年,而《娜》的故事背景,是她未曾经历的印尼新秩序(New Order)威权时代初期。因此,她用历史碎片,为《娜》蒙上的一层面纱,还原当年对时局的困惑,也让不熟悉印尼当代史的影迷对那段日子倍感好奇。

“新秩序在我念中学时坍塌。那时的我虽尝试去理解,却不太能搞清楚背后的意义,仅是对新秩序前后的社会氛围差异记忆犹新……因此在电影里,你会一直看到某些事件、持续听到某些资讯,但无法知悉全貌。”

卡蜜拉出生于1986年,而《娜娜:逝水年华》的故事背景,是她未曾经历的印尼新秩序(New Order)威权时代初期。《娜娜:逝水年华》讲述主角娜娜在1960年代,因印尼政治动乱失去爱人与家庭,后来再婚却面对一堆挑战与生活挣扎。(取自乔治市艺术节女性影展官网)

让女性角色的塑造自然而然发生

卡蜜拉镜头下的作品,皆以女性为主角。《海洋魔镜》讲述12岁少女学习接受出海失踪的父亲已经死亡的漫长旅程;攸关峇厘岛文化的《舞吧舞吧,孩子们》呈现一名峇厘岛女孩在双胞胎弟弟重病期间,带着悲伤进入灵性舞蹈世界的故事;《第三次求婚》(Yuni)则讨论少女Yuni对于是否该三度拒绝求婚的挣扎——人们相信,3次拒绝求婚的女子,就再也嫁不出去。

然而,女导演并非希望借此彰显女性主义主张,而是在借由影像表达意见时,自然而然的创作抉择。

“我不是能言善道的人,电影让我能转译想法、感受和点子,让我看见自己。我的作品多少会与自己的事有连结。拍《海洋魔镜》时,我确实热衷潜水、热爱探索印尼的海洋。我对印尼的海有很深的情感,亦有许多疑问。”

“(所以,在说故事时)我更能贴近女性角色的内心世界。当我不断地塑造女性角色,人们渐渐看到并给予肯定。”

卡蜜拉直言,过去的印尼社会,大声疾呼自己是女性主义者,换来的往往是异样眼光及距离。因此,她选择把焦点放在如何说好故事、处理故事脉络,让女性主义的实践在创作过程中自然地发生。

“我不喜欢太刻意或局限,倘若有个故事更适合用男性角色去呈现,那也没问题。重点是我要说怎样的故事,每个故事都有非常不同的需求。”

父亲光环下的挑战与不安

卡蜜拉已是万众期待的电影人,但即便是在马来西亚提及她,熟悉印尼电影者仍会立刻联想到她的传奇父亲、印尼当代最重要的电影人嘎林·努戈罗和(Garin Nugroho)。

1990年代,新秩序来到末期,印尼本土电影几乎死亡。卡蜜拉如此形容记忆里的那几年:“没人在做本土电影,电影院不放映印尼电影,只有好莱坞制作,电视时代也来了。我父亲是当时唯一还在拍片的印尼导演。”

嘎林声名在外,卡蜜拉小时候却不曾想过要学拍电影。转捩点出现在她中学时期。威权政府垮台,印尼迎来民主转型的契机。人们再次享有创作的自由、加上操作简单的手持摄录机问世,拍电影成为青年间最火热的潮流。迫于同侪压力,卡蜜拉不得不拿起摄录机。

“我很多朋友也想拍片,他们认为必须邀我加入团队,因为只有我有个导演父亲。我当下才发现自己对拍片一无所知。父亲常在其他城市拍片,我没机会参与;但朋友们总认为我懂得很多。我忽然觉得很羞愧——怎么会这样?”

“我开始觉得自己应该要对电影有些了解,当时又心系人文情怀的摄影创作,因此选择学拍纪录片。”

尽管卡蜜拉后来爱上了纪录片,她的电影路并未就此展开。喜爱观察世界的她,中学毕业后远赴澳洲迪肯大学(Deakin University),主修社会学系。与此同时,也小心翼翼地处理自己与电影之间的关系,不把“想拍电影”挂嘴边,毕业后投入拍摄时,她也不轻易说出自己是名导演或电影人。

“那种谨慎是因为,我不知道自己是否对电影有天赋、这是否我的天职?”

“当你的父亲是个伟大的导演,人们会期待你从一开始就那么优秀。有人说,我得和父亲有区别,不该拍艺术电影,而应做商业片。可我是在他的熏陶下长大的,我要如何非常不同?我不知道。我也不晓得自己究竟擅长商业片或艺术电影。”

在拍电影过程中找到了自己的愿景

“寻找自我”常是创作者的起点、作品的第一个命题。为确认自己是否是“被电影选中的人”,卡蜜拉大学毕业后终于着手边拍电影、边找答案。

带着“我是怎样的创作者、是否有热情和天赋?”这个疑问,她完成了首部长片《海洋魔镜》,找到自己做事与说故事的方式、听见自己的声音。这还无法满足她的疑问。怀抱着另一些问题——“身为印尼人、我是谁?什么是印尼人?”,她继续往前,拍出《舞吧舞吧,孩子们》。

“让我确定拍电影是终身志业、我非常清楚自己要做什么的时刻,是在完成《海洋魔镜》后,先后制作两部短片《Following Diana》和《Memoria》的时候。有个非常短暂的瞬间,我看到了一种召唤、找到了自己的愿景。”

现在,卡蜜拉不再介意人们将她与父亲相提并论,也不纠结创作路径是否需与父亲有区别了。相反,她在一些作品中与父亲合作,两人甚至曾在澳洲的一个影展竞逐同个奖项。

“我可以因为他庞大的身影而感到负担,但这是所有孩子都会面对的课题。即便你父亲是个生意人,亦会面对其他冲突或困难。”

“我也必须承认,我在这里(电影圈)是占优势的。有些我无法解释的能力,是源自父亲的教养,我在他给的书籍、他听的音乐、他说的故事、他批判思考的教育下长大。我的观点和同理心,很多时候同样来自于他的影响。”

坦然面对个人成就与父亲、与身边人、与大环境的因果关系,正是社会学习惯探讨的议题。

是一名导演 也是一名母亲

2021年至2024年,卡蜜拉接连3年推出长片(《第三次求婚》、《娜娜:逝水年华》、Netflix影集《香烟女孩》),冠病疫情的暴发期,意外地成了她的多产之年。

眼前身形娇小的卡蜜拉,似有用不完的精力。育有一双子女的女导演,如何在拍摄与家庭间分配时间?

她笑言,自己的主业其实是一名母亲,没有固定的日程表,“我正好碰上这个温柔教养(gentle parenting)成为主流的时代。所以我们没找保姆,亲力照顾两个小孩。”

“我的一天通常很混乱。清晨5点多起床,为孩子做早餐、送他们去学校或去上才艺课的空档,我会抓紧写剧本、处理些工作或阅读。”

“在印尼,妇女会带小孩到菜市场或田里工作,所以我也尝试把小孩带到片场。我会先告诉团队,让他们知道他们不只是在跟一名导演工作,也是在跟一名母亲工作。这是我的责任。”

卡蜜拉的伴侣亦是印尼新生代导演及制作人依发依斯凡沙(Ifa Isfansyah)。生儿育女后,两人互相协调,只要其中一人在执导电影,另一人就会配合转当制作人,将时间留给孩子。

印尼影坛素有女导演的历史,首名女导演拉特娜· 阿斯马拉 (Ratna Asmara)早在1950年代就推出过3部作品;改革时期,印尼本土电影回到影院,女性导演及制作人同样功不可没。卡蜜拉说,“或许也因此,我不曾(因为性别)而质疑自己是否做得到、或担心影坛是否女性友好。前辈们珠玉在前,她们有份打造这个产业。”

更多【新教育】: 艺术家颜思海 /手绘人文地图 留住老社区记忆 越南青年导演何黎艳/跟拍3年 揭露苗族少女消逝的童年 让数学有温度 开启孩子的数学探索之旅

ADVERTISEMENT

热门新闻

百格视频

ADVERTISEMENT

第2版:IJNUC与-FZ100269970159-aspect-ratio-1600-900-400x225.jpeg)