May子:当我的世界分崩离析, 我只能往自己的身上找答案

“看着摊开的10根手指,我意识到自己之前握得太紧,我将女儿、DJ、妻子等身分角色紧紧的掌握在手中,并告诉自己这些身分我都可以同时做到很好!”日子久了, 就再也记不得自己是谁,更难以从这些角色中抽离出来……

ADVERTISEMENT

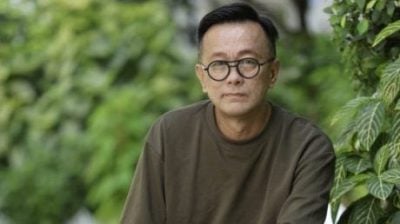

婚姻是女性人生中的重要转折点,从单身到人妻的角色,意味着新责任是婚姻必然的附属品。刘慧美,更熟为人知的是May子这名字,在肩负女儿、妻子、电台主持人的多重身分时,突如其来的“失业”与婚姻危机,让她感觉到世界正在一点一点的融化……直到她去了一趟尼泊尔,分崩离析的人生,才一片一片的重新拼凑起来。

当年,May子辞去电台的工作是想挽救自己的婚姻,尽管做了重大的决定,但内心泛起的自我价值疑惑,让她依然寸步难移。

中学毕业后,她直接成了电台新血,且一做就是15年,这对许多人来说是十分美好的际遇,人生上半篇就此顺风顺水,下半篇大概顺理成章的结婚生小孩,组织美好的家庭,过上王子与公主童话般幸福快乐的人生。可人生啊,就是一场修行,而修行,就离不开苦难。

踏上通关打怪的修行之路

2012年,May子披上嫁衣的同时,丈夫即迎来官司。婚后两人分隔两地,而今回想,在前夫面对社会性死亡期间,却在新加坡独自承受巨大的压力,重新展开新生活,“那段时间,我没有陪伴在他身边,而他一直都敞开心门欢迎我过去和他一起生活。”

直到婚姻亮红灯,她逼不得已做出辞职的决定,毅然决然的在新加坡找了份新工作,用意是修补当时已破破烂烂的婚姻。可她心里对新生活并不抱憧憬,反而,内心充满恐惧,主要原因是英文水平不高,以及,没有一张像样的文凭。那是她活到三十多岁,第一次为了一纸文凭而懊恼。

怀着惶恐不安的心情展开新生活的她,心想既然年轻时错过了深造的机会,那就到了新加坡半工半读,于是,她找了心理学课程来进修,希望自救的同时,也能对拯救婚姻起丝毫作用。甚至,她为了克服英文障碍,在前往新加坡前,在马来西亚找了一对一的英语老师,专门为雅思考试做准备。最终,她通过了考试。一切,似乎都往好的方向发展。

辞职后,她计划先去尼泊尔背包行,希望能借此补充能量,修补好一颗心,重新展开新生活。可直到她踏上飞机那一刻了,她内心还是抑郁的、苦涩的,她眼里早已无光,沉重的压力让肩膀肌肉无比僵硬,脑袋里混乱的思绪就像电脑宕机,她像个束手无策的小孩,但还是逼着自己必须付诸行动,去做一些什么事情才能让自己扰乱的心安下来。

当时,她以志愿者旅游的身分,居住到当地一位陌生长者的家中。抵达当天,老人家就跟她说,作为志愿者,她第二天醒来就要开始搬石头。持续搬了三个多小时的石头,她开始头晕眼花,心里因体力透支而嘀咕,看着磨破了的手套,她掏出手机拍了一张照片,尔后看着照片中破损的手套,她意识到自己的内心是快乐的!但她疑惑为何自己会为此而开心?

被太多身分钳制住,渐渐丢失了“自己”

“看着摊开的10根手指,我意识到自己之前握得太紧,我将女儿、DJ、妻子等身分角色紧紧的掌握在手中,并告诉自己这些身分我都可以同时做到很好!”日子久了, 就再也记不得自己是谁,更难以从这些角色中抽离出来。当下,她意识到自己是一个搓得圆捏得扁的人,一旦接受了某个指令,就会把任务完成得很好。可她在搬石头的那一刻,暂时摆脱了所有身分的束缚,当下的自己,是纯粹的石头搬运工。

作为一个女人,或者说,作为一个独立的人,本应享有快乐的权利,这与“我是谁”毫无关系,可人往往误以为必须成为怎样的人,才配得起拥有快乐。她意识到过去的自己一直在固有的思维模式和角色设定中服刑,并试图按照既定的剧本生活,看着破损的手套,她意识到自己原来可以选择放弃写好的剧本。

于是,她开始好奇眼前来自世界各地的志愿者因何缘由来到尼泊尔?她敞开心扉与他们交流,认真的倾听他人的故事时,发现别人的故事原来与自己的生命是接轨的,因而产生共鸣,更让她明白到每个人都允许拥有自己的生活方式。

回顾过去,她一直认为自己的自我价值是高的,因为在扮演不同的角色和承担责任时,她付出了百分之百的努力。然而,她并没有意识到自己内心深处其实存在着自我价值低落的情绪。

作为女儿,她要照顾失智的母亲;面对家庭变故时,一向在婚姻中自问做好妻子角色的她,突然因这身分受到挑战。她感觉到在挽救婚姻这事上,她是孤军奋战的,对方去意已决,可她依然决定到新加坡和他在一起,“我一心只想做我认为应该做的事,然而,实质上,我们的关系已扭曲到无法修复的地步。”碎掉的玻璃杯子始终无法盛水解渴,看似积极挽救的行动其实早已无法挽回,继续自欺欺人下去,最终只会让自己坠入深渊,承受更多、更大的痛苦。

“婚姻往往被视为黑白分明的关系,但实际上,很多事情不能简单的就以对错来下论断。“面对抉择时,我们往往在潜意识中早已做出选择,却并未意识到这一点。她解说,父亲在2014年去世后,她本该翌年就去新加坡,但由于未解决的官司和内心的不安,迟迟没有行动。

当诚实的面对自己的内心时,“我是否真正了解对方?”、“我是否还爱他?”这些问题几乎严厉的拷打着她的灵魂,让她无法直面回答。那一刻,她似乎明白了其实自己在潜意识里早已做了不去新加坡维持婚姻关系的决定,甚至,她觉得不值得牺牲自己在马来西亚建立起来的事业,以及,她的家人,她还有一个失智母亲需要照顾。是这种心态让她停滞不前,无法走出自己的舒适区。

她再也无法确定自己的真心,甚至无法保证能给对方带来幸福,但她知道在婚姻关系中,她已不再愿意扮演“服务者”的角色,去填补和弥合婚姻中的裂痕。毕竟,双方彼此都有无法弥合的缺陷,是无法互相帮助和提升,只能各自缝补的。“追求快乐是彼此共同的目标,而这目标又无法在婚姻中共同实现,那夫妻缘分已尽,我们都往不同的方向寻找自己的快乐吧。“

尼泊尔治愈了我,生活不是只有一种模式

如何定义过去的婚姻?如何看待忠贞不移的爱情?May子说,这完全取决于自己的选择。曾为此感到迷茫的她,坦言是被尼泊尔治愈了自己,让自己找回童心。

人们将“裸辞”视为一件可怕的事情,成功在世俗中有一套模式和刻板的定义,认为符合这套模板才叫走在正确的人生道路上。然而,那些背包旅行者却让她见识到另一种人生抉择:他们没有固定的工作,却能自由自在地旅行,甚至在灾难发生时,立即投入到救援工作中。

他们根据自身条件调整生活方式,不为物质而过度工作,而是更注重体验和奉献。当人们将努力赚来的金钱花在买一双名贵又漂亮的鞋子时,这些在泥土上赤脚扎根的人,无论内心还是精神,都是踏踏实实,实实在在的!

在那里,她看到许多人经历着痛苦,却依然眉开眼笑,社会灌输人们 “美满婚姻”、“稳定工作”、“成功人士”等观念,其实限制了人们对生命的理解。我们都在追逐社会定义的“成功”,却错过了许多人生的可能性。尼泊尔让她看到许多人的世界远比自己想像中壮阔,而活在先进文明大城市里的人,却把自己局限在狭隘的框架中。同时,也让她卸下了社会赋予她的各种包袱,重新感受到人与人之间最本真的联系。

于是,结束了第一次的尼泊尔之旅,就在她决定辞职挽救婚姻的半年后,她宣布离婚。

把心态放谦卑,才能顿悟

本以为不会再进入婚姻关系,而缘分冥冥中自有安排。May子在尼泊尔时认识了她的现任丈夫,对方是尼泊尔人,家族思想非常传统,且尼泊尔与马来西亚的文化存在一定的差异,尼泊尔传统上较为男尊女卑,而丈夫的家族非常重视血统和民族传承,因而择偶时倾向族内通婚。思想观念如此传统的尼泊尔人,一般在面对族人嫁娶外国人或异族通婚时,村里人不但不出席婚礼,甚至会从此断绝往来。

“在我决定尝试跟他一起生活时,他却以行动证明自己坚定不移的爱情,决定辞去在尼泊尔与父亲创办的僧侣学院院长职位,来到马来西亚与我生活。”她以为向来过着与世无争日子的丈夫会很难适应城市的生活,可这从小在佛法熏陶下长大的男孩,以一颗安定的心,迅速的融入了马来西亚的生活。

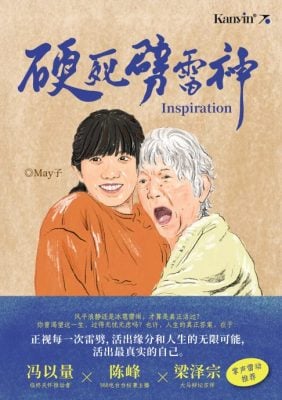

和绝大部分的女孩一样,May子曾经非常重视婚礼,甚至将其视为人生的高光时刻,经历过婚姻的磨练,她对婚姻有了不同的看法,因而在新书《硬死劈雷神》一文中写下一段文字,大意是婚礼是敞开大门,欢迎大家来见证;而婚姻是关起门来,只有你们彼此才能看到的真实面貌。因此,婚礼是开开心心与亲朋好友相聚的时刻,不必过度渲染,更不必将其与婚姻的幸福程度划等号。如今,她不再看重婚礼是否盛大,因为这并不影响婚姻的幸福与否。如今的她,拥有了幸福的婚姻。

问她活出自己了吗?她思索片刻笑道,“我现在活出了真实的自我,我非常感谢自己在人生低谷、迷茫失落时,没有沉溺于受害者心态。有时候,人只有在臣服、谦卑的状态下,才能获得顿悟。”

她笑说,混沌时,她诵读《心经》的同时,也骂佛祖,骂观音,认为自己经历的苦难都是因为祂们没保佑她。可她心里明白一旦陷入受害的状态,便会阻碍个人成长和进步,让视野变得狭隘,把事情看得非黑即白,并且认为世界亏欠了自己,到处寻找所谓的“真凶”。

给自己的心腾出空间,沉淀下来,看清自己的内心,直面内心的困惑,完成自我疗愈的过程,让她明白所有的问题都只能往自己的身上找答案。缘分并非单一因素的产物,而是由许多因素共同构成的,因此,不要执著于结果。况且,婚姻失败并不代表人生失败,它只是关系的一种转变,是人生中一个阶段的结束和另一个阶段的开始。

相关文章: 生死别离后,我该拿什么爱你?──如何利益已亡故亲人 当关爱化为管控 父母与孩子间的照护关系日益紧张 满足临终者身心灵需求,让他们安详度过最后人生路 你有心理准备面对至亲的死亡吗?

ADVERTISEMENT

热门新闻

百格视频

ADVERTISEMENT