【一人出版/03】因为不满,他们跳进坑里,做自己想做的书

转换场域看看。

“Indie风”在本地马来和英语场域里,有不一样的热闹。约在2010年前后,马来场域刮起新一阵独立风潮,独立音乐独立出版社接连涌现,表达底层不满,对抗主流审查。

ADVERTISEMENT

远离国家首都、文化的中心,一人出版也发生在吉兰丹、马六甲和槟城。他们起步的样子并不华丽,有人是在早市出发,有人则在老旧的高脚屋孵梦,还真给他们走出一条足够深邃的路。

一人出版,可以是浪迹天涯的清醒与漂泊。

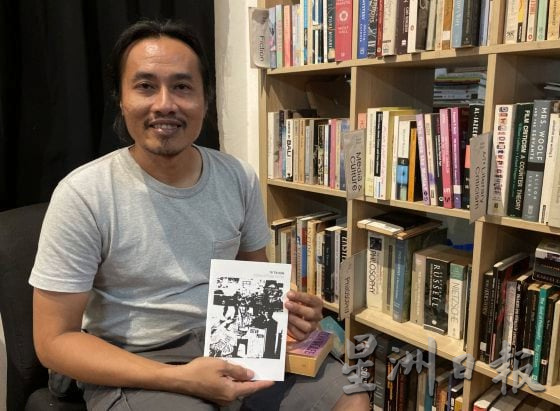

2007年末某个清早,一名青年蹲守哥打巴鲁早市Medan Ilmu一处,在柏油路面铺上布垫,就这样卖起书来。起初只卖一本历史书,试试水温。布垫后来换成桌子,书种越来越多,这名青年Zaidi Musa也为书摊取名“Kedai Hitam Putih”(黑白书店)。

取名书店,实则至今并无实体店面,“kedai只是注册公司的名字,对我来说,有生意就是kedai。”每周五摆摊的习惯,一直维持到现在,其他时间则通过网络营销。

行动背后,是源于对现状的不满。“我喜欢阅读,可是想读的书,历史书政治书文学书,哥打巴鲁找不到。”他的目的很纯粹,“我想把自己喜欢的书分享给当地人,在主流读物外,给大家更多选择。”因为生活总有黑白两面,“华人有阴阳,伊斯兰也有相似概念;有善恶,有怒喜,有时你要反抗,有时你得放松;所谓dialectic(辩证法)。”

那些镇上没见过的书,有人开始卖,就会有人来买。可是不满未曾消退。

自己喜欢的书,内容虽好,但Zaidi也常常看见疙瘩。“有时觉得封面不够美,有时觉得书名不够好。”于是心里暗自设下目标,5年后要投入出版,做出自己满意的书。筹备资金的过程拖慢步伐,黑白书店第一本书8年后才出版,是印尼诗人Wiji Thukul的诗集《Aku Ingin Jadi Peluru》(我想成为一枚子弹);随后也做边缘历史书籍。

心中的不满,是指引方向的灯塔。“不是说我很厉害有很多出版点子,只是我一直有这种感觉——没有的?为什么没有?那我们必须做,必须自己做。”

找不到经典文学马来译本,自己来做

南边的马六甲,也有一名青年心有不满。

大学读工程系,却也开始接触世界经典文学,手里经常捧着大文豪的作品——陀思妥耶夫斯基、卡缪、塞万提斯……特别喜欢《唐吉珂德》里想当骑士的“疯子”。读着读着开始思忖,这些都是“公众领域”(不受版权约束,可自由使用)的书籍,为何市面上不见马来译本。“奇怪吧,我也有点像是生气的感觉。”

那就自己来做。

今年34岁,Ahmad Luqman在2023年末开创Pipit Press(麻雀出版社),短短一年出版10本经典文学马来译本。看似冲动,其实酝酿已久。

“疫情期间,什么都不能做,当时我已有几篇翻译手稿,已经想做独立出版。”后来却辗转当了农夫,窝在菜园种辣椒,扎扎实实的劳力活,也用工程知识研发农业技术。“把梦想忘了。3年后停工,懒得再找工,决定创业。”因此一人出版再艰难,Luqman笑说,怎样都不会比农活辛苦,“虽然当时收入更多。”

出版社取名“Pipit”麻雀,埋有他对企鹅出版集团(Penguin Books)的戏仿,“麻雀很小,到处都有,这么普通的东西,人们不会在乎。”可这么一只小麻雀,出现在可兰经里一则篇章,却是愿意来来回回飞到远处取水救火的鸟。“其他动物问,为何要做这种傻事?它的回答我很喜欢——如果我不做,还有谁要做?”

一人出版,也可以是用普通身躯做着值得敬佩的傻事。

封面设计很重要,好看才能吸引人阅读

傻气的地方在于,自己觉得无比重要的书,不会是人们生活的必需品。怎么让读者轻易看见自己相信的价值?

对Zaidi来说,酝酿一本书的生态共有5个部分:作者、出版社、美术设计、书商和读者,“彼此必须关系密切,要做好朋友。举例,如果内容很好,出版很好,设计很烂,书本送到读者面前,tak laku。意思是,如果作者不能接受修改建议,那我不做。封面设计也是如此。”

Zaidi特别在意封面是否好看,那是吸引读者的要素。“封面太重要了,我不管,就算好封面要3个月来完成,我也愿意等。尤其是马来书,我觉得过去的设计很老派,不太好。”曾有一名槟城华人购买黑白书店出版的印尼作者著作,“我好奇问他理由,不多华人会读这样的书,他说喜欢书本封面。”

Luqman也有他的美学坚持。麻雀出版社的翻译书系拥有统一设计,口袋尺寸,方便携带,封面再搭配一幅艺术画作,“我想要封面一开始给人有种害怕的感觉,但又能吸引他们拿起来翻。”

他以卡缪《异乡人》为例,封面画作灵感源自美国喜剧演员博·伯翰(Bo Burnham)的影片缩图,“他有一首歌叫‘艺术已死’,很符合小说的哲学思想。”《异乡人》主角烟瘾浓烈,但封面总不能明目张胆抽烟,“会有审查,所以我们选了这张图,”手掌遮着脸颊像是在点烟,“其实博·伯翰手里握的是麦克风。”

隐晦的含义可以引起各种猜想,不也是一种营销策略?“可以这么说。我看到网上有读者揣测小说和喜剧演员之间的关系,像是一个谜,我喜欢这样的东西。”

语言无边无际,创造新词容纳新思想

异乡人,马来书名译成“Yang Terasing”。Luqman说,把“yang”挪到句子前端,不是马来文常见语法,而马来文却无其他词汇替代英文的“the”。——这正是英马翻译的意义,拓展一门语言的边界。

“马来文词汇量有限,翻译的过程,我们需要创造新词、使用不同的句子结构,就能有开放的空间容纳新的概念和思想。”Luqman也坚持将行文译得日常、口语,“不要太文绉绉。我们想要现代一点,直接一点,面向年轻世代。”

创业第一年,Luqman蜗居奶奶的百年马来高脚屋埋头冲刺,“很烧钱。”所幸市场反应不俗,每本书首刷100本,放在网上卖,也送到多家独立书店贩售,陆续迎来二三刷。“最好卖是陀思妥耶夫斯基的《Malam-malam Putih》(白夜),我想是在TikTok上吧,年轻人重新发现这位俄国作家,突然流行起来。希望我们的书可以引领浪潮,对吧?”

听从Zaidi建议,今年Luqman放慢脚步,“专注做好三四本主打书。以前会想,为什么亏钱,何时才能赚钱,现在比较成熟,”白天兼职接案,夜晚才做出版,不让自己依赖单一收入。毕竟现实还有账单要缴,不能全然是唐吉珂德那般理想主义。

两人是同行也是好友,每次相逢,话题都离不开书。“这是独立出版圈子最棒的事,我们会互相支持,”同时也有良性竞争,Luqman说,“我们面对相同挑战,也有自己的ego,看到别人做了什么更难的书,自己也想进步。”

最终获益的,将是拥有更多选择的读者。

从小志出发,让自己的诗被看见

读者的反应总是有趣。

常年在早市卖书,人群来来往往,什么反应Zaidi都见过。“喜欢的很多,不喜欢也很多。相比10年前,年轻顾客变多了,应该是社媒影响所致。”Luqman也开始固定到马六甲UTC摆摊,“读者会支持我们做的书,但更难得的是,我们可以把书推介给非读者。有人读了会吓到,似乎唤起某种创伤,有人则很喜欢。我喜欢看见这些即时的反应。”

马英场域的独立出版圈子渐渐活跃,像是近期在怡保和吉隆坡都冒出小志市集,是独立出版人聚首的场合。Zaidi和Luqman是常见脸孔,同场也有另一个活泼的熟悉身影。

“在摊口推销的我,会比你现在看到的更加激昂,大家都笑说我像是打了兴奋剂。”槟城Working Desk出版社创办人许武汉以小志起步,后来也涉足书籍出版。“重要的是,看到对的人前来,找到对他们而言有意义的读物,再看这些人如何回馈整个社群。”

最初,他并不知道自己制作的刊物叫作小志(zines)。

中学开始写诗,大学接触更宽广的本地文学图景,“看到这些作品在纸上展开,很迷人。”放眼望去,不见扎实的英文诗作发表平台,“我想,如果有人已经在写作和出版,为何我不也试试看?”

考量印刷成本,书不是可行的形式,“既然到处都有传单和小册子,那我也找找看哪个印刷商愿意把我的诗,用比较便宜的价格印成小册子吧。”一册印刷费两三令吉,若是售价10令吉,“复印10份,已经回本。”那年2013,许武汉24岁。

在他看来,小志的形式让出版变得轻松便宜,因此也有余裕承载传统出版社难以负担的小众内容。

一人出版也可以轻装上阵。

不再是一个人的路,而是串联社群的平台

出发以后,路上会遇见同伴。

许武汉陆续在文学节、市集摆摊,“也才知道在全马都有小志的社群。”先是出版自己的作品,后来邂逅更广大的槟城作家社群,彼此展开合作,每年召集写作者投稿诗作,出版小志年度诗选NutMag,至今没有中断。

经年累月,许武汉开始为人所识,人们接踵前来请教,想要效仿印刷刊物,却又无力为自己营销,许武汉只好担起其他作者的出版业务。于是干脆在2018年创立Working Desk出版社——办公桌缩在家里一隅,是他处理出版工作的角落。

平时摆摊、送货都是独自奔波,“如果你在怡保、吉隆坡看到Working Desk出现,那都是我从槟城搭火车、巴士,扛着包裹抵达的。”正因为只有自己一个人,他清楚知道,自己更需要与他人紧密合作,才能把事完成。

“与其说Working Desk是一个出版机构,不如说它是一个串联社群的平台。”

出版品聚焦文学路线,近来有意开拓美食、旅游攻略,有时也会无偿制作拥有社会教育意义的内容,包括自爱与性别意识等课题。白天有在教育机构任职,出版社的经营也就可以不全为了收入,常常为了自己的喜爱,做一些明知不会获利的决策,“我真的想要支持本地社群的作品。”

披星戴月摆摊的日子,常是睡眠不足,只靠咖啡维持身体运作,“真的是kerja orang gila,如果不是因为热情,没有人可以走下去。”10年过去,他看见槟城作家社群越发茁壮,疯癫于是有了意义。“每次听到有人说,我怎么没听过这名作者,他写的东西挺好耶,对我来说,这始终是一件值得追求的事。”

一切的形成,不过是从“折纸、钉纸”的小事开始。

每年至少出版一本,做别人没有的题材

可出版背后的责任并不小。“以前只有卖书,你只想着要准备顾客很难接触的书籍,”Zaidi说,成为出版业者,“责任更大,你要思考,市面上缺少什么类型的书,你要去做别人没有出版的题材。”比如口述历史、沙巴历史,马来西亚并不多见,“我出版了两本这样的书,是我觉得特别的题材。作者对小出版社的信任也很珍贵。”

每年定下目标,至少出版一本书,“有多就算奖励,”至今累积16本。问他长久经营的窍门,一人出版除了减去员工和店面的开销,Zaidi说:

“去跟所有人打交道,所有所有人,喜欢书的,不喜欢书的,你会得到很多想法。像我在早市见过各种各样的人,有钱没钱,愚蠢或聪明,我都跟他们交朋友,学习他们厉害的优点。”

如果自己是那只做着傻事的麻雀,出版读物如水浇灌,那么在Luqman眼中,火又象征着什么?

“不阅读本身就是一个问题。我觉得,不阅读这回事,让我们少了同理心。这是小说的作用。不是说读书就能成为最好的人,但至少让我们变好那么一点点,至少我们把自己放在别人的处境里,更开放,更包容。人类心中关于善恶的挣扎,正是经典文学探讨的题材。如果阅读不能让一个人变好,那他吃亏了。”

相关报道: 【一人出版/01】一个人选书做书卖书,玩转创意之余,让我重新理解自己 【一人出版/02】一人出版自由自在,我们的存在,是给读者多一个选择 延伸阅读: 【马来文化场域/01】出版社Fixi:小说题材多元百无禁忌──不怕书被禁,最怕没人读 【马来文化场域/02】Tokosue:主打小志刊物Zine,让你书写自己的故事 【马来文化场域/03】独立杂志《Svara》:走非虚构书写方向,复兴马来文针砭时事议题 【马来文化场域/04】打包音乐节:推广本地独立创作,让独立音乐被听见 【马来文化场域/05】扩音版图:引进外国乐团,奠基马来独立音乐圈 【马来文化场域/06】新时代古物市场,让年轻人爱上古玩收藏古玩!

ADVERTISEMENT

热门新闻

百格视频

ADVERTISEMENT