【媒体素养/01】从报道语言到版面分配 辨识媒体性别偏见

现实会反映在媒体,可媒体却不一定反映现实;偏见是一面哈哈镜,把现实照成歪七扭八的样子。可怕的是,我们常常看不到它,以为歪七扭八就是理所应当的样子。谁把哈哈镜放在我们心里?我们有能力辨识它、拆解它吗?

ADVERTISEMENT

报道:本刊 李淑仪

图片:受访者提供

近日,再有女国会议员的穿着被放大讨论。上届巴黎奥运,羽球与跳水女运动员的服装也引起关注。更早以前,登州女体操选手禁止参赛。社会新闻里,关于家暴、性暴力的案件从没减少。

这些事件是如何被国内各语媒体报道?又巩固怎样的舆论风气?

媒体是抵挡浪潮堤防

8月,一场工作坊聚焦探讨媒体报道存在的性别偏见,以英文为主要媒介,前来的参与者有律师、媒体工作者、社会组织成员,以及文化研究学者。当政治与社会层面的保守浪潮正在暗涌,媒体是卷起浪潮的推手,也可以是抵挡浪潮的堤防。

关于媒体报道中的性别偏见,马来西亚姐妹论坛(前称为伊斯兰姐妹组织)传播经理艾米娜(Ameena Siddiqi)给出的定义是:人们因性别而受到不平等的对待、不平等的呈现,“包括女性出现频率低,被套上刻板印象,或是被有别于对待男性的标准加以审判。”

艾米娜说,在媒体叙事中,男性更常被放在领导位置,女性则更常与传统家庭职责扣连。——这样的论述听了好多年,在今天依然是事实吗?事实上,数据确实不漂亮。大马男性劳动参与率(LFPR)约是83%,女性仅有56%。我国国会里,女性议员比例从未突破15%。

背后的原因并不单一,环环相扣。而房间里始终有一头大象,我们关起门来仔细端详它的构造;走出房门,我们无法如其所是地,把它指认给任何人看。

30年媒体仍原地踏步?

“一切仿佛Déjà vu。”

艾莎阿里(Aishah Ali)曾任新海峡时报、马来邮报编辑,这已是上世纪八九十年代的事。相隔30年受邀出席工作坊,探讨新闻媒体存在的性别偏见现象,“又来?!”——是她脑海冒出的第一句话。

这些年过去,我们真在原地踏步吗?30年前国内新闻业界是什么景象?

“我当过专题记者。上任编辑后,首先要面对的是,没有任何编辑政策告诉你应该怎么做,你自己决定你想在报纸上放什么。同时,开始有人意识到女性赋能的重要。”

1975年,第一个关于妇女地位的世界会议在墨西哥展开。“直到1985年,第三次妇女问题世界会议在肯尼亚举行,人们意识到,如果不调动媒体真正撰写有关骚扰、家暴、妇女健康等一切资讯,那就什么也不会发生。”1995年在北京的会议,多区媒体代表,包括艾莎也成了参与者。“从那以后,媒体成为行动计划中重要一部分。”

行动蓝图和现实处境是两回事。返回工作台,管理层决策者的性别比例是如此倾斜。

“显而易见,当高层女性人数稀少,女性关注的议题往往会被轻视或排除。公平来说,决定女性形象如何呈现的男编辑,并非出于歧视的动机,而是源自多年来被灌输的某种思考方式。”即使女性决策者数量增多,她们是否拥有足够的性别敏感度,也是改革关键。

要女性专家,不要封面女郎

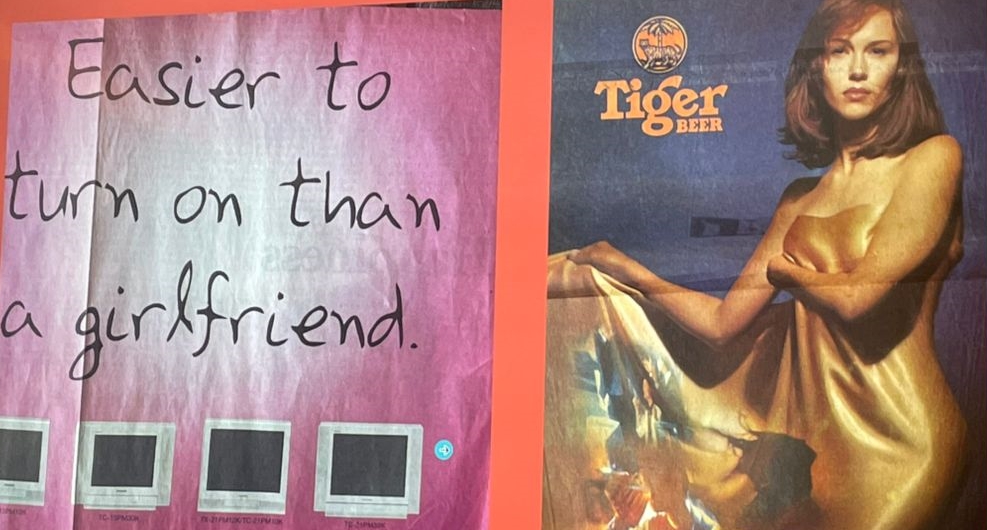

艾莎掏出一沓剪报,那些都是她看了太生气因而收集多年的反面教材——带有性暗示的广告标语、物化女性身体的排版与标题……。是在后来艾莎才意识到,自己所处的位置,其实可以改变些什么。

“最明显的改变,是封面女郎的消失。”马来邮报曾用女性图片装饰封面,试图引起消费欲望。有天艾莎跟上司抗议,要他抽走这种版面。几天后,封面女郎挪到第3页。又过了几天,女郎刊在第5页,直到最终完全消失。“这是我想说的,要勇敢发声。”

在她担任编辑那些年,关于女性的资讯,不再只有时尚和烹饪;偶尔出现勇敢女性取得突破的故事,“读者会拨电表达感激,她们渴望看到这些故事,包括如何面对家暴和骚扰;看到带有性别歧视的图片和字眼,她们会告诉我们这是不对的。”——反映整体社会意识的抬头。

当年,艾莎认为,新闻报道很少正确展现女性观点。于是当政府报告年度财案,在艾莎与其他女性编辑坚持下,“我们访问女性经济专家和学者,不把女性仅仅视为没有意见的家庭主妇,成功为读者提供更广阔的视角。”

“我的意思是,你看到了那些负面的例子,所以必须用正面的叙事抗衡。这正是守门人编辑的工作,我们必须去做。”

数十年没改变,是错觉吗?

改变有在发生,那为何今天我们依旧必须不断谈论相同课题?改革进程实在太慢。“数十年没有改变”的感叹,真不是一种主观的错觉。

全球媒体监测项目(GMMP)自1995年以来,每5年展开一次关于新闻媒体性别偏见的大规模研究,统整相关数据。纵向来看,在1995年,出现在报纸、电视与电台的新闻人物,只有17%是女性,25年后的2020年,女性依然仅占新闻人物中的25%。2020年报告同样显示,作为专家或评论员被引述在新闻里的脸孔,每四人中,只有一名是女性。

现实世界男女人口差距不大,我们还需多少个“数十年”,才能让新闻真实反映现实?

拥有十多年直播新闻经验的广播记者泰米娜(Tehmina Kaoosji),长期负责财经新闻。周旋其中,她知道,女性专家很少受邀到节目上发表看法。另一个她想到的例子,是大马政治播客节目《出去一下》,由政治人物凯里和沙里尔主持,节目迄今已有超过160集数,出现的女性嘉宾只有拉菲达(前巫统妇女组主席)和阿米拉艾莎(优景镇州议员)。

聚光灯很少照见女性,可当它每次打在女性身上,女性又是如何被呈现?有趣的是,2020年GMMP报告也提到,相比而言,女性新闻人物的出现,更常搭配图片,以及年龄与外貌的描绘。

性别课题总被国情带过

数十年前,艾莎阿里抗议媒体物化女性,看不见女性的故事与观点;数十年后,抗议的对象复杂得多。封面女郎不再可能出现,穿在女郎身上的衣物只能越来越厚长。艾米娜认为,今天我们面对的敌人更加潜伏、阴险,“以前你看到那些图片,你可以说这是胡扯,我不看;今天,它是通过精心建构的叙事,影响你的潜意识。”

这个叙事正在形塑一个怎样的社会?当女国会议员与女运动员的穿着服装,远比她们的成就与看法来得重要,“当女性被限制怎么打扮,怎么思考,女性可以扮演的角色就会减少。”

可在这里,性别课题总被国情两个字轻轻带过。大象发出阵阵轰鸣。

媒体叙事如何影响思维?

可以谈论的,是媒体叙事如何影响一个人的思维。泰米娜层层为大家解剖。

每则新闻都有议程设定(agenda setting),“媒体告诉你要关注什么,什么才重要;设定议程的同时,媒体也在建构框架(framing),告诉你应该怎么思考;进而启动效应(priming)。”效应不在阅读的当下显现,却以一种不自觉的方式,深远影响日后一个人的言行。

以性骚扰报道为例,“我们很常看到指责受害者的叙事框架,比如提到女性身穿短裙。若有足够多的媒体如此描述,日后看到相关报道,我们自动会问,受害者当时穿什么?”

语言是有威力的,泰米娜不断提醒。

所以有些字眼再习以为常,她选择不用,比如弃婴baby dumping。“Baby abandonment是另一个可以使用的术语,出发点带有同理心,关注的是导致这个课题的种种原因。”丢弃和遗弃,意思相近,语感有别,渲染的是两种情绪氛围,“产生不同的影响。”

说到婴儿被遗弃的课题,有趣的是,泰米娜指出,“你可以在网上搜寻‘弃婴’的新闻,你有看过‘人工流产’这个词汇同时被使用,来解释具体情况吗?即使在特定条件下,人工流产在马来西亚是合法的。”可在现实生活的感知中,人工流产却像是一个隐晦的禁忌,更多人以为这是不被允许的。——另一个framing与priming的成功例子。

叙事框架的建构,不仅在于什么被放大,更在于什么被消失。

为暴力正确命名

翻出好几则近年国内英语媒体报道作为实例,泰米娜再次强调语言的力量。

比如,与其使用“12岁女孩经营网络色情生意”作为标题,正确术语应该是儿童性剥削内容(child sexual abuse material);大马《儿童法案》也有说明,若是涉及儿童在内,媒体不应使用“色情”字眼去定义相关事件。当儿童性剥削内容在社交软件流传、售卖,这其实是一起“科技助长的性别暴力”(Technology-Facilitated Gender-Based Violence)。

“如何为暴力事件命名,是最首要的事。”TFGBV指涉的是,通过线上工具发起的性别暴力,并实际在线下生活造成伤害。“强调一个小孩——这起事件的受害者,如何有能力经商,其实掩盖了真正的问题。马来西亚男性圈(manosphere)是存在的,并且正在蓬勃发展,而没人对此做些什么。”

没有被正确命名的,还包括“爱情包裹”诈骗案件。各语媒体习惯使用“爱情包裹”概括它,有时还会添加情绪化字眼揣测受害者心理状态,这对打击诈骗帮助不大。“其实有个术语专门形容这种情况——亲密伴侣经济暴力(financial IPV)。如果只是使用耸人听闻的字眼,我们会忽略背后的结构性原因,也没指出该负责的单位。”

这样的例子还有很多,比如性暴力与性行为是两回事,谋杀(homicide)与女性杀害(femicide)也不是同一件事。

唯有当我们能够如其所是地指认它,才有机会看见这些事件的真实样貌,一个社会也才有可能启动最恰当的机制去面对它。

相关稿件: 【媒体素养/01】网络平台改写传播格局 性别偏见仍根深蒂固

ADVERTISEMENT

热门新闻

百格视频

ADVERTISEMENT