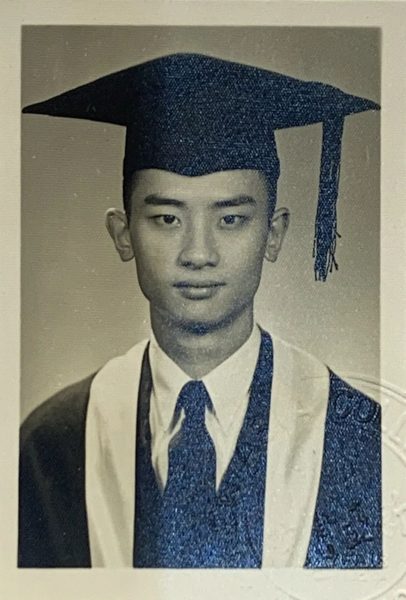

史学泰斗余英时去年8月1日辞世,享耆寿91岁。当时【读家】曾邀请本地学者魏月萍撰写〈书都写好了,将来一定有用——追念余英时先生〉。

转眼间,余英时去世一周年了。前几天收到这篇〈余英时19岁的抉择〉来稿,正巧可以刊登,让各年龄层的读者再认识余英时——他19岁那年,究竟发生什么事?

ADVERTISEMENT

如果当年没到香港,他会是怎样呢?

1949年4月21日,共军攻破南京。一个月后,同样的命运落在上海。拿下上海的两个月之初,中共对当地的控制由松而紧。余英时之父余协中因与国民党陆军中将杜聿明有一段关系而被当局纳入紧盯名单。6月初,留下长子余英时在上海善后——顶出房子、收拾杂物运送北京住宅,余父携继母与幼弟匆匆登船逃离。6月底,19岁的余英时参加燕京大学在上海的招生考试,考取历史系二年级插班生后,离开上海,回到已经转换政权的北京就读,万料不到只读了一个学期。

以学术研究为人生道路的他,当时一心一意以为只有中国本土才是自己安身立命的所在,从未动念离开首都转往他处谋求出路,就那样沉浸在乃父的母校燕京大学幽雅环境里吸取知识,琢磨学问,一心走上学者之道。书中〈燕大学人〉一节即可见作者的深刻回忆——在系上老师授课下所受到的潜移默化。比如翁独健讲授的“历史哲学”,影响了他日后走上“思想史”的研究路数:探究一个人或一个时代的思想形成及影响时,并不专重抽象观念,而往往寻求观念背后的政治、社会、经济、文化的复杂因素。

◢“我在哪里,那里就是中国”

然而,余先生一生中最大的转折点却在这一年寒假里发生。父亲一家辗转迁居香港,着他寒假去探望。赴港探亲时,依旧一心一意想着只在寒假一个多月里与父母重聚后便回燕京继续学业,完全没有留港定居之念。他当时仍坚信,自己的生命只能和中国本土打成一片。就在归京之志甚笃之际,回程途中去广州的火车竟然故障,耽误了四五个小时,导致无法连接返京班次,只能改乘隔天的火车。正是在这短短几个小时里,他忽然改变了想法,使他从根本上怀疑回北京的决定是错误的。

“我一意要回中国本土,为自己国家尽力,也是过重外在的形式而没有触及具体内容,最后留为一种抽象之谈。我的父母即是中国的一部分,正迫切需要我的照料,我若舍此不管,还谈什么为中国尽心尽力?”

余氏这段自白,可视为日后他所说“我在哪里,那里就是中国”这句名言的发韧。

余英时先生当然是中国人。他生长于马列主义主宰中国以前的中国。他掌握及理解的中国传统思想文化深于任何一个中共管制下被洗脑、只会喊爱国口号的中国人。他的“中国人”,乃是文化概念上的认知,而不是对政治党派的认同——中共此一政党所认同的其实是一个德裔犹太人混合前苏联独裁者的思想理念,并非讲究君子之道与宗族精神的中国传统思想。因此,他在《陈寅恪晚年诗文释证》这本充满争议的大著便说:

“文化不是挂在嘴上的空洞口号,而是体现在个人的全部言行之中。……平时尽可以持论极高,现在到了实践关头,便不是空谈能够搪塞得过去的了。”

孔子“我欲载之空言,不若见诸行事之深切著名也”这句被司马迁尊奉的治史律则便是这一精神的最早呈现,而这段话除了可视为余氏做研究的基本立足点,亦可看作其个人的夫子自道,更是“我在哪里,那里就是中国”的简明注脚——他留下的等身著作,充分体现了他对中国社会的关怀与人文精神的思辨,更成为意欲了解中国的读者,一盏又一盏的指路明灯。

◢毛泽东时代,老学人受迫害

余先生曾序巫宁坤《孤琴》,回忆了他19岁入读燕京大学一学期的事迹,可与前面所提〈燕大学人〉一节互补。尤可注意者,序里提及在读了不少毛泽东时代老学人留下的日记、书信后,深刻感受到他们在那样高压铁腕的环境下扭曲了的心理状态:

“中国知识人尽管受尽了迫害和侮弄,作为一个群体,他们却始终在共产党的精神枷锁的笼罩之下,不但摆脱不掉,甚至失去了摆脱的意志。所谓‘精神枷锁’是指知识人,无论自觉地或不自觉地,接受‘党’是决定他们存在价值的唯一精神权威。每一个知识人的评价及其正或负的程度最后都完全由‘党’的一句话来决定。如果‘党’给他‘定性’为‘反革命’、‘右派’或‘资产阶级’,他首先便会自觉罪该万死,羞愧无地;如果‘党’为他摘去上述任何一顶‘帽子’,他又立即如获新生而且感激涕零。不用说,如果他竟能批准‘入党’,那更是人生最大的荣耀,不但家人亲戚为之欢欣鼓舞,生平相知,特别是带有‘帽子’的,也都不尽要‘弹冠相庆’。”

这一精神权威现在当然已荡然无存,只剩下民族主义情绪可供“党”操控和玩弄,以及因高科技的兴起和运用来加强严密监控,在“社会群体性事件”火苗蔓延以前就以“维稳”之名碾压扑灭,而后继续掩耳盗铃地天下太平,日月清明,风雨如晦的“四月之声”也变调成和谐的奏鸣曲。

◢如果没遇上钱穆,没留美……

当年毛泽东回答如果鲁迅还活着会如何的问题,曾说:“以我的估计,要么是关在牢里还要写,要么是识大体不做声。”如今也且来假设,要是余先生当时成功北归,没遇上钱穆、没留学美国,而是经历了今天众所周知一连串入魔般疯狂的斗争“运动”——思想改造、三反五反、上山下乡、劳动改造、土法炼钢、破四旧、反右、六四……他大约亦会被“党”套上深冷的“精神枷锁”,受到极大的精神乃至肉体的折磨;不然就是当上社科院御用研究员,言皆玄远地口不臧否当代人事。

说起来真是大幸。余先生今天遗留下来的煌煌著述,都有赖于他19岁那年卡在北归火车厢里思想的“天人交战”,最后决心南渡自由空气浓厚的香港所致。这一转捩点,成就一代历史大家,让吾等有机会奉读他对中国精彩的研究与观点,厘清自身文化之由来,以及其作为一个源远流长的文明体系的特征所在,而不会党国不分地盲目沉浸在“大国崛起”——以牺牲掉个人尊严为前提——的泡沫幻象里,甘当“党”的旗手而不觉。

ADVERTISEMENT

热门新闻

百格视频

ADVERTISEMENT