ADVERTISEMENT

每張當票都有一個故事,當鋪裡的物品封存了典當者的情感和回憶,也許是最喜愛的髮釵項鍊、定情信物,抑或祖輩們的傳家寶。走進當鋪的人們形形色色,有的人滿臉愁容,一些則是習以為常。當鋪老闆自然曉得察言觀色,對方無論蹙眉或歡顏,亦不會過問任何事。接過典當者的物品,掂量和觀察一番,再按照物品價值開價。不過,這份價值也包含一份人情,把當票和款項遞出去時,也期盼對方能在期限之前贖回。

返回那個物資匱乏的年代,掛著“當”字的當鋪可謂人民急需資金週轉的去處。如今因社會經濟的更迭,傳統當鋪已不再是主流,逐步被壓縮在高樓建築的縫隙中……

●報道.攝影:本刊 林德成

●視頻拍攝:本刊 陳愐壯

早上10時,馬六甲板底街開始絡繹不絕,位於角落的一家老字號餐館,其芋飯肉羹湯吸引不少食客慕名而來。漫步在街上,可以看到多家老店屋的建築風格,兩旁柱子還保留店名和掛著竹木捲簾。不遠處,超過67年曆史的義興當鋪就坐落在一排老店鋪的中間。

“這條街以前是一條非常興旺的批發街,很多米商、布莊店、雜貨店、金店都在這條街上。”義興當鋪第三代接班人賴鴻權把當鋪的歷史娓娓道來,他的公公原先在吉靈街經營洋貨店,直至1953年決心轉型,在板底街開設當鋪。他說,昔日從事當鋪的業者大多是客家人,當時第一個當商法令還是在新加坡成立的。

翻查新加坡國家圖書館官網的資料顯示,最早的文字記載指出,1872年,新加坡一名大埔客家人藍秋山與幾名夥伴成立了首間當鋪“生和當”。接著陸續號召同鄉擴大當鋪生意。在1886年,當地已有26間當鋪。直至1898年,殖民政府頒佈《當商條例》以監管這門行業。當時與新加坡毗鄰的柔佛州亦有很多客家人經營當鋪。“吉隆坡或怡保有一兩家是由廣東人經營,其他很多是大埔人。”還沒接手當鋪生意之前,賴鴻權是一名特許會計師。家中一共有6個兄弟姐妹,除了他,各個都具備醫科背景,已有一番成就。身為長子,他不想祖傳行業消失,毅然拋下在英國的高薪工作,回國幫忙父親經營這門生意。

當鋪是人民的“銀行”

“實際上,當鋪不是眾人口中的‘窮人銀行’,反而是人民銀行,因為當鋪不會區分種族和階級。”早在五六十年代,老一輩會購買金器保值,以備不時之需,一旦需要錢便到當鋪典當。那個時候,人們寧願相信當鋪。賴鴻權指出,那個年代開設銀行戶頭需要介紹人,若非富人,普通百姓要找誰幫忙?即使到銀行申請貸款也需要一段時間辦理,甚至要抵押財產或需要擔保人。當鋪反而成為街坊的“及時雨”,提供小額貸款為街坊一解燃眉之急。舉凡父母生病入院、孩子結婚、買車和買房、經營小本生意,大家可以拿任何東西來典當換取現款。

今昔對比,現在的當品顯得狹窄,賴鴻權經歷過“豐盛”的時刻,五六十年代,店裡的當品可說琳琅滿目,每個角落都能堆疊一些物品。從紗籠、鞋子、西裝大衣、馬來鼓、風琴、喇叭、燙鬥、銅燭臺、漁網、腳車、針車等等,只要是金銀銅鐵都行。賴鴻權還見過娘惹胸針、銀錢包、金銀褲帶,還有人典當黑膠唱片。“以前Yashica相機的當價才二三十塊錢,我們都變成了紗籠專家,單看款式花樣馬上能猜到是產自何處,當中最值錢的就是爪哇紗籠,因為是採用上等棉質製成,手感非常好。”

有沒有想過一碗麵只賣三四十仙?老一輩的人經歷過刻苦的時期,每一份隨身家當都顯得非常珍貴,東西壞了就修理,能省多少就多少。賴鴻權以腳車為例,當價可從30令吉到百多令吉。一旦有錢就會馬上來贖回。雖然能典當各式物品,但義興當鋪始終以金銀首飾品居多。

為何當鋪也叫“二叔公”?

在粵港地區,當鋪也被稱為“二叔公”,莫非第一個經營當鋪的人在家裡是排行第二?賴鴻權大笑說,根本與排行沒有任何關係,這個別稱恰恰是取自廣東話的諧音,意思是“易、贖、供”,即能夠快速典當和贖回財產,“供”則是當品的利息供期,反觀客家人卻沒有為當鋪取別名。

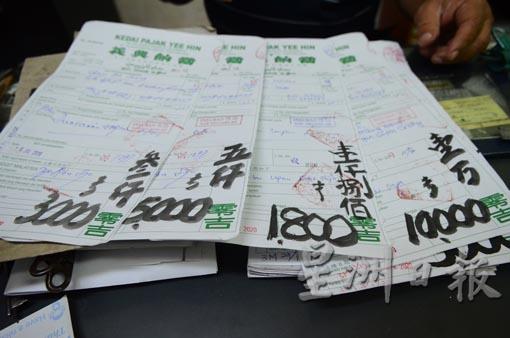

倒是有一個習俗傳統與當鋪有關,早期民間流傳,如果小孩生病或想改運,父母親可以到當鋪櫃檯,讓小孩鑽過櫃檯的小窗口,再從旁門走出來。另一個說法是押給當鋪做“契仔”,“對方可能去算命,得知孩子與父母沒什麼緣分或很難養。部分人會把孩子過繼給神明作乾兒子,有些選擇‘押’給當鋪,直到孩子出人頭地了再贖回。”昔日當鋪老闆會在當票上寫“小孩一個”,當價是1令吉。賴鴻權語帶遺憾地說,自己至今只看過一張,然而有關當票沒有保存下來。

在更早以前,當鋪還允許民眾存錢,然後給予利息,不過後來就沒有了。在公公和父親經營當鋪的年代,一旦典當者逾期沒贖回當品,就被視為流當品。他們就在店內拍賣這些物品,變成一個小型的民眾淘寶日。同時,這也成為父母親為女兒選購嫁妝的好時機,尤其是挑選針車,可說價廉物美。那時,當鋪裡頭熱鬧得很,十多名員工頻頻進出,打包各種衣褲、紗籠、皮鞋,還要為每樣物品標價。“我們還收過第一、第二代的黑白電視機,這些電視機不便宜,一架要千多令吉。”後來人家不再來買,賴鴻權的父親便停止接收這些當品,加上現有的《1972年當商法令》也不允許他們這樣做。

有時不為錢,為顧及他人生計與感受

在賴鴻權的印象中,當鋪的人潮也有分“季節”,華裔會選在農曆新年贖回金銀首飾過佳節。如果碰到賭徒,對方可以一天進出當鋪3次,只要輸錢了便託人拿物品來當,沒多久再贖回去,一小時後又看到同樣的物品。至於巫裔同胞,他們會挑選開學日、下田農耕時和開齋節到當鋪,因為需要資金添購所需的物品及慶祝佳節。他直言,現在的情況已不同,市面上有很多獲取資金和貸款的管道,對方也可到伊斯蘭當鋪(Ar-Rahnu)。不少人更擁有超過2張信用卡,當鋪不會是他們的首選。從另一個層面思考,現代家庭較多為雙薪父母,即使是家庭主婦也會積極尋找額外收入,無論是網絡創業、微商、直銷、保險或其他行業,以分擔家庭開銷。

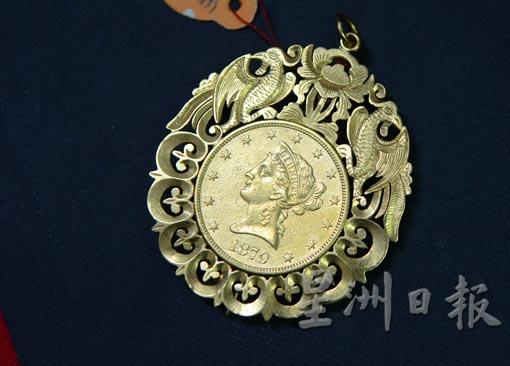

接觸當鋪生意以後,賴鴻權逐漸學會鑑賞某些當品的價值。曾有一名馬來婦女帶著新娘頭冠和項鍊讓當鋪估價,當時業界無法斷定物品的價值,因此未能開價。直到遇到賴鴻權,她才順利獲得貸款。“我的本意是想跟她買,但對方聲稱是謀生的飯碗,她是憑著出租頭冠和項鍊給新娘佩戴,賺取收入。”後來她逝世了,生前曾告知女兒有關當鋪的事,女兒沒有繼承媽媽的行業,便找上他詢問是否還有購買的意願,賴鴻權才順利購得這個心頭好。

“我最難忘的是一個馬來人每天早上拿著紗籠來當鋪,典當1令吉。接著,當天下午兩三點就贖回去。每逢星期一至六,風雨不改。有一天我看到紗籠破了,便問父親,‘這條紗籠還能當嗎?’父親聽了馬上說我一頓,並說這個老人家來的話一定要當給他,如果不當,會導致他整家人沒有飯吃。”後來,他才得知這名老人家每天拿著1令吉向批發商購買香蕉,之後分成幾梳,挑著擔子走遍大街小巷銷售。賣完之後再來贖回紗籠。“因此,有時不是為了錢,而是要顧及別人的感受和生計。”賴鴻權緩緩地說出這句話,也深刻體會經營當鋪能看到很多人生百態。

俗語說,有當有贖為上等人,走進當鋪的人皆是急需用錢的人,不過當鋪也不想沒收典當者的物品。他說,現今的當鋪會在當票到期之前通知典當者,以前沒有這個過程,是因為對方都會主動在逾期之前來當鋪延長時限或贖回。“他們要贖回,一定會來,即使不要了,也會通知你。”

對於傳統當鋪的前景,賴鴻權只能苦笑地說,只要還能撐多少年就做多少年。“我們也不能隨意結束營業,假設我不做,還得繼續開門長達7個月,直到大家來贖回物品我才能結業。這些都已列明在法令裡面。”

延伸閱讀:

相關視頻:

ADVERTISEMENT

热门新闻

百格视频

ADVERTISEMENT