掐丝珐琅/考验指尖的非遗手工艺

掐丝珐琅(Cloisonné)这门工艺历史悠久,但在马来西亚仍未曾走入寻常百姓家。温智贺(Shawn)以“麻雀在掐丝”( Let’s Cloisonné)为名开设工作坊,希望更多人透过亲手制作,感受到掐丝珐琅工艺的魅力。

一次走入佛堂,温智贺看见里头的唐卡作品。

ADVERTISEMENT

金丝沿着佛像轮廓一圈一圈围出的线条,乍看之下还闪着光。这样的艺术激起他的好奇心,于是他和太太邓婷玲在网络上搜寻资料。

“我们找到它在中国很流行,叫做‘珐琅掐丝’。过后也想要尝试去做,但本地没有人做过。”从零开始自学,温智贺一步步了解且掌握掐丝珐琅的制作方法。

“掐丝珐琅”在学术与工艺界更常见名称是“Cloisonné Enamel Art”,在中国为人熟知的名字是“景泰蓝”,在日本则叫“七宝烧”。事实上,这项技艺的历史可追溯至古埃及时期——当时的贵族会将珐琅这类类似玻璃的釉料镶嵌于金属饰品上,用于制作胸牌、权杖、王冠等装饰品。这些釉料以细沙、矿石等原料制成,经高温烧制后呈现晶亮色泽,既具有美感,也可保护金属表面。

随着文明流动,珐琅工艺自古埃及传至拜占庭、波斯,再经丝绸之路传入中国。元朝由西方将制作技术传入中国,明代发扬光大,景泰年间达到创作高峰,因此又称景泰蓝。当时的作品大多用于宫廷器具或宗教用途,属于身分象征,被视为奢侈品。

来到现代,掐丝珐琅被重新定义为艺术或生活手作的一部分。

掐丝珐琅手作过程

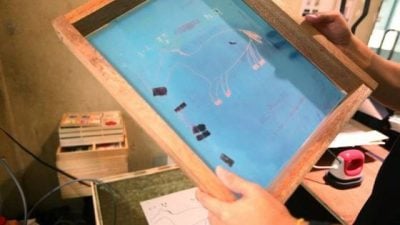

摊开工具盒,温智贺从木盒子中拿出大大小小的镊子。

“其实就是大小两个类型,这个是用来剪断金丝,这个是帮助拗的。”他也会选用偏细型的金丝,在底盘上铸成一道墙。

“掐丝的英文叫Cloisonne,从法文而来,意思是砌墙(build partition)。像是筑一道墙壁在这边,让它有不同的小空间,我们就在里面的空间填上不同的色料,让颜色不流出去。”

他先在纸上起了草稿,随后用碳式复写纸(Carbon paper)将之印到木质底盘中。再拿起一根金线,跟着线条围绕地盘的线条扭转,再用浆糊固定。

“稍微比较难的是玻璃,或很光滑的那种材质比较难附着在上面,毛孔或缝隙太光滑。像是木制底盘有木纹,胶水能够渗透进去牢牢的把它沾住,但玻璃表面很光滑就很难。”

在所有金丝填满线条后,就能填彩砂的步骤。彩砂和一般的颜料不同,可以想像是沙子掺水,质地粗糙不平滑。因此,和一般上色的过程不一样,不单是填满缝隙与缝隙间,而是在表面上将彩砂“铺”满。

“我会先放胶水,让这些彩砂黏着。填彩砂的过程是要慢慢去铺的,不能推,推到金线会掉。”

这只是掐丝珐琅繁琐工艺中部分步骤,若没有亲自尝试,单看成品看不出制作过程的复杂。

“我试过卖杯垫,上面可能有一些简单的祝福。做一个要4个小时,卖70块。人家会说为什么那么贵。他们以为只是杯垫,但不知道这是怎么做的。”于是,他想,不如让人们亲手做,“如果你看到是我一条一条拗出来,你真的会很惊讶。”

开办工作坊 盼更多人加入

比起直接做好成品,为了让掐丝珐琅走入大众,温智贺大多以工作坊为主,邀请民众前来享受它的乐趣。工作坊分为4个级别,初学者会先从山景起步到花朵,“过后你可以拗自己的名字,然后到水映灯再到搪瓷掐丝。”

“步骤不难,用镊子夹着金线的起点,跟着线条一点一点拗出弧度再剪断。我跟学生的区别纯粹是我比较熟练而已。”最简单的是山水为背景的画,若要拗出字体就得耗上更多的心力,“花算是进阶版了,因为开始需要用镊子做工。”

同时,他也尝试将掐丝珐琅“生活化”。在设计中融入马来西亚的本土元素,例如将峇迪图案应用于图腾设计,或以大众熟悉的物件为创作灵感。

其中最具代表的是以传统“搪瓷碟”(钢铁胎覆珐琅釉的盘子)为原型制作的作品——这种昔日家家户户常见的生活用品,如今已渐被不锈钢、塑胶等材料取代。他透过掐丝珐琅的形式,赋予这些被时代淘汰的器皿新生命,亦让观者得以重温旧日生活美学。

“我们经常被问到,它可以做什么,有时也不知道怎么回答,其实掐丝珐琅更像是一个作品。像是学画画,不可能问我这幅画能干什么。”

感受手作的乐趣,接受不完美的残缺

在全职投入“麻雀在掐丝”(IG账号:letscloisonne)前,是太太邓婷玲,先开办“点线坊”的钩织手作品牌。

他坦言,虽然现在3D列印科技的发达,足以取代手作工坊。但也正是人手制作,在过程中出现的缺陷才最动人,也最有魅力,“我就是要它的瑕疵。”

在成长过程中,人们无意中会拥有“追求完美”的想法,但两人却有不一样的观点。邓婷玲以参与工作坊的学员为例,有的人会执著一定要跟着底盘的图案拗线。

“我们会告诉他,其实当彩砂放进去后,一些瑕疵是会被遮掉的,因为色彩才是重点,金边只是一个轮廓罢了。慢慢去接受手工的残缺感,你要去接受自己有时候,不要那么完美。”

“不完美得很漂亮哦。”温智贺在一旁附议。

相关文章: 81岁画家黎农生/我感觉,我的一生就是一个作品 不需要花盆的环保种植法 ——苔玉(Kokedama) 欢迎进入viliv魔幻世界,唤醒大家心里被遗忘的角落! 走,周末去逛“森林童真”,找回丢失已久的纯粹!

ADVERTISEMENT

热门新闻

百格视频

ADVERTISEMENT