郭于珂/被创造的“种族”

我初次发现“种族”是被创造的,是2019年。那年6月,吉兰丹话望生的原住民村爆发16人集体死亡事件,震惊全国。一开始,他们的尸体遍布森林,葬在不同的树上,然而经过卫生部官员介入调查和解剖后,他们却变成了穆斯林,必须土葬。

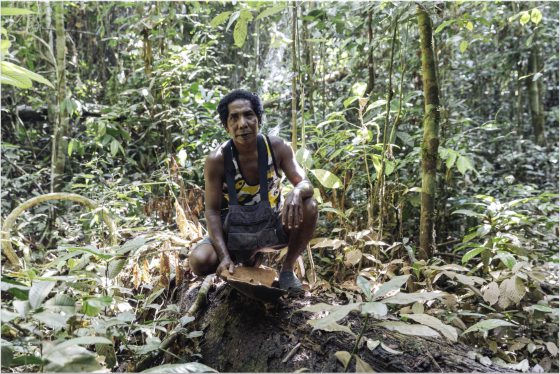

这些皮肤黝黑、身型矮小的原住民叫“巴迪族”(Bateq),与马来西亚的非物质文化遗产峇迪布(Batik)自然一点关系也没有。在他们的族语里,“Bateq”是“人 ”的意思,有时候,他们也会自称“Bateq Hep”,意即“森林的人”(Orang Hutan)。

ADVERTISEMENT

当我询问他们是否为穆斯林时,巴迪族村长并没有直接回答,而是耐人寻味地说道:“以前,所有的人都是Bateq,华人的妈妈是Bateq,马来人的爸爸也是Bateq,但是神把我们分成了不同的‘种族’。像是马来人,他们以前也和我们一样的,喜欢吃猪肉,但是后来他们不吃了。他们忘记了,是他们想要和我们不一样,现在却希望我们变得和他们一样。”

“族名”具有流动性,会随时代变迁改变

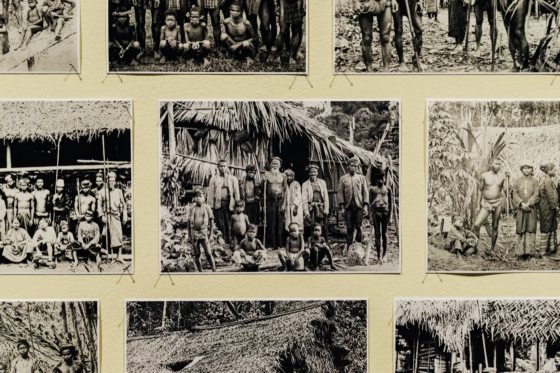

纵观马来半岛19族原住民,他们的族名与全球各地的原住民一样,都是被“他者”建构的,尤其是西方殖民者。这些所谓的“族名”通常是不同语言的“人”,并与他们的生活环境相关,有些甚至会随着时代不断演变。

打个比方说,雪兰莪州的玛美里族(Mah Meri)原为一支海上游牧民族。有文献指出,他们曾经居住在彭亨和柔佛边境的兴楼(Endau)海域,甚至南至柔佛、新加坡和苏门答腊。还有人声称,他们的足迹曾出现在柔佛峇株巴辖和麻坡南部的沿河地区。而这群人的“族名”至少有3个版本。

根据英国学者Skeat和Blagden在《Pagan Races of the Malay Peninsula》的记载,这支海上游牧民族最初被外界称为“Besisi”。在马来文中,“Sisi”是“边缘”的意思,有可能与他们的游牧性有关。1980年代左右,又有学者发现他们倾向于自称“Ma’Betisek”,意即“长鳞片的人”。

传说中,有位族人在清洗鱼只时,不慎让一片鱼鳞掉进自己眼里,结果望向远方时,以为海盗船来袭,于是马上拉响警报。由于其他人都看不见那艘船,证实为一场乌龙,所以他便被朋友取笑为“长鳞片的人”,后来再延伸为这群人的族名。

那如今使用的族名“Mah Meri”又是怎样来的?背后的原因是这支海上游牧民族在15至16世纪期间,还真的遭到了苏门答腊和苏拉威西海盗袭击,因此便一路逃亡至雪州的凯利岛(Pulau Carey),隐藏在红树林里,变成了“森林的人”。虽然这片红树林后来变成了英国人的橡胶种植园,又在近代成为了森那美公司(Sime Darby)的油棕种植园,但他们的族名却被确立了下来,从此没再更改过。

我们都是“人”?

按照相同的命名逻辑,台湾的阿美族(Amis)和北美洲的因努伊特族(Inuit)都是“人”、纽西兰的毛利人(Maori)是“正常人”。而在婆罗洲,达雅人(Dayak)是“山区内陆人”、乌鲁人(Orang Ulu)则是“上游人”。诸如此类的例子多不胜数,无法一一列举。

但若你以为西方殖民者和原住民的初次相遇,都能顺利进行“你是什么种族?”“我是人”的对答环节的话,那就大错特错了。事实上,这些文化背景相差甚远的人经常陷入鸡同鸭讲的窘境,也因此创造了很多荒谬和成谜的“族名”。

例如,彭亨州的嘉户族(Jah Hut)最初被英国殖民者“登记”的族名是Jah Hĕt,意思是“Orang Bukan”。当我询问嘉户族朋友为何“不是人”时,只见众人捧腹大笑,并告诉了我一段祖先流传下来的故事:“根据我们的族语,‘hĕt’是‘不’,‘kom’是‘可以’,或许英国人在问我们祖先问题时,他们都爱回复‘hĕt’这个词,也就是‘不懂’或‘不要’的意思,所以最后我们就莫名其妙成了‘非人物种’。”

接着,他又自嘲地说:“若祖先当初回应‘kom’的话,或许今天我们就是‘Jah Kom’(可以的人)了……‘森林的人’应该叫‘Jah Brik’才对。只不过,我们只有在开玩笑的时候,才会使用这个称呼,平常被问到族名,还是会回答‘Jah Hut’。”

从Hĕt变成Hut,与后来的英国官员无法识别或误听[ĕ]这个音有关,显示“族名”是一个充满流动性的意识形态,真正的意思是什么并不重要,重要的是创造了这些“种族”以后,才能方便治理。

不存在“种族边界”的生物学指标

“种族”作为一个概念,究竟是否具有客观真实性,抑或是一种人为建构的产物,一直是学术界争论不休的焦点。想要厘清种族的定义还得分析其与生物学、文化、社会和历史之间错综复杂的关系。

一般上,原初论 (Primordialism)认为,“种族”是基于血缘、地域、语言等客观因素自然形成的群体,具有永恒特质;建构论(Constructivism)则主张,“种族”并非自然存在的范畴,而是在特定的历史背景和社会条件下由权力关系和社会互动所塑造的概念,因此具有高度的不稳定性。

先不论哪种立场更准确,但至少现代科学研究表明,人类基因的多样性远远超过种族之间的差异性,并不存在能够明确划分“种族边界”的生物学指标。

随着全球化进程日益加速,不同族群之间的交流越来越频繁,一个人拥有多元和流动的身分认同早已不是什么神奇之事。神奇的是,尽管我们都是那个被称之为“智人”(Homo sapiens)的物种,但时至21世纪的今天,我们依然在“种族”的煽动下摇旗呐喊,继续做一颗政治人物最忠实的棋子。

更多【山林珂普】: 【新专栏登场】郭于珂/晨间的报时鸟

ADVERTISEMENT

热门新闻

百格视频

ADVERTISEMENT